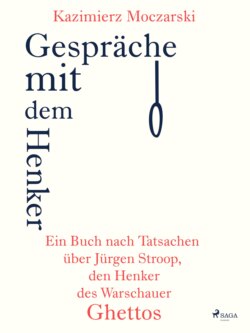

Читать книгу Gespräche mit dem Henker. Ein Buch nach Tatsachen über den SS-General Jürgen Stroop, den Henker des Warschauer Ghettos - Kazimierz Moczarski - Страница 3

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Gesine Schwan Geleitwort

ОглавлениеDies ist ein ungewöhnliches Dokument: Gespräche, aus dem Gedächtnis aufgezeichnet – 25 Jahre, nachdem sie stattgefunden haben. Kein Tonbandmitschnitt, sondern die Wiedergabe von 255 Tagen und Nächten, die ein ungewöhnlicher Mensch – Kazimierz Moczarski – genau in seinem Gedächtnis gespeichert hatte. Unter kaum vorstellbar quälenden Bedingungen und wohl gerade wegen dieser Bedingungen, wie Moczarskis Freund Andrzej Szczypiorski vermutet.

Denn der engagiert demokratisch und sozial gesinnte Jurist und Journalist Moczarski, der sechs Jahre zwischen Leben und Tod im Untergrund die Unabhängigkeit Polens gegen die mörderische deutsche Besatzung zu verteidigen versucht hat, wird im stalinistischen Nachkriegspolen ausgerechnet der Kollaboration mit den Deutschen bezichtigt, unsäglich gefoltert und zum Tode verurteilt. Er gehörte der nichtkommunistischen »Heimatarmee« an und wollte sich den neuen Machthabern nicht beugen. Er ist ein ungewöhnlich standhafter Mann, auch unter höllischen Leiden nicht bereit, sein Gewissen, seine Kampfesgenossen aus dem Widerstand und seine Ehre zu verraten. Als solch unbeugsames Vorbild ist er Teil dessen, was man das »kollektive Gedächtnis« der Polen nennen könnte. Viele Jahre lang war das Buch in den polnischen Schulen Pflichtlektüre. Schon deswegen verdient dieses Dokument die Aufmerksamkeit der Deutschen.

Aber auch, weil es uns vor Augen führt, wie unsere östlichen Nachbarn zwischen nationalistischem und stalinistischem Terror zerrieben wurden durch den militärischen Überfall 1939 und den folgenden Zweiten Weltkrieg. In Deutschland haben wir das schneiler vergessen, als es unserer Verständigung mit Polen und überhaupt unserer moralischen Redlichkeit ansteht. Die Polen, die jungen zumal, wollen nicht, dass wir in Sack und Asche gehen, aber sie erwarten zu Recht, dass wir diesen schmerzvollen Einschnitt in die polnische wie die europäische Geschichte nicht einfach vergessen und schlichte Normalität einfordern, wo sie nicht möglich ist. Das wird uns schnell klar, wenn wir uns an die Stelle der Opfer des Nationalsozialismus und deren Nachkommen setzen.

Mit unglaublicher Perfidie haben die stalinistischen Folterer versucht, Moczarski neben den physischen auch noch psychische Qualen zuzufügen. Sie sperren ihn in eine Zelle mit dem SS-Generalleutnant Jürgen Stroop, wie Moczarski zum Tode verurteilt, der die Zerstörung des Warschauer Ghettos befehligt hat. 255 Tage und Nächte muss Moczarski mit Stroop verbringen. So unter Todesangst und auf engstem Raum zusammengesperrt mit einem Henker, ohne Aussicht auf Befreiung, entwickelt Moczarski eine beeindruckende Überlebensstrategie: Er führt mit Stroop eindringliche Gespräche, um die Psychologie seiner NS-Peiniger etwas besser zu begreifen und damit zugleich die seiner aktuellen Folterer. Die Analogien zwischen den Totalitarismen und den menschlichen Haltungen, die ihnen entsprechen, sind keine neue Erkenntnis. Aber ihr unkonventioneller Beleg geht unter die Haut.

Erschreckend erneut die im Buch dokumentierte Einsicht, dass die Verbrechen im Nationalsozialismus von »ganz normalen Männern« (wie Christopher Browning sie beschrieben hat), ebenfalls, wenn auch weniger, von »normalen« Frauen begangen worden sind, die unter anderen Bedingungen vielleicht unsympathisch und kleinbürgerlich gehandelt aber nicht so mörderische Taten vollbracht hätten. Damit bleiben sie durchaus verantwortlich für ihr Tun. Aber das Buch zeigt erneut, wie leicht Menschen sich daran gewöhnen können, Unrecht zu tun, andere zu quälen, und sich eine Selbstdeutung zurechtzulegen, die alles in einem harmlosen Licht erscheinen lässt.

Das Buch zeigt aber nicht nur diese allgemeine menschliche Verführbarkeit zum Bösen, sondern auch die besonderen deutschen Traditionen einer autoritären politischen Kultur, die bis in die Fasern der Privatheit eingedrungen war und die konkreten historischen Brücken zum Verbrechen gebaut hat: allem voran eine Idee von freiwilliger, fragloser und zuweilen sehnsüchtiger Unterwerfung unter die vorgegebene Obrigkeit und Ordnung, die das konkrete Individuum, als Täter wie als Opfer, seiner Menschlichkeit, seines Mitgefühls und seiner Verantwortung beraubt.

Es ist eine lang und vielfach diskutierte Frage, ob solche Täter wie Stroop ihr Gewissen verloren haben oder ob sie ihre Schuld doch zumindest ahnten. Gitta Sereny hat in ihren meisterhaften Befragungen von Franz Stangel, dem Kommandanten des Vernichtungslagers Treblinka, und Albert Speer gezeigt, wie vielschichtig ihre z.T. nur halb bewusste Selbstdeutung ist. Stimmt Hannah Arendts These aus den sechziger Jahren, dass den Deutschen, was man Gewissen nennt, im Nationalsozialismus verloren gegangen war? Ich glaube, es gibt viele Indizien dagegen. Das vorliegende Buch gibt keine eindeutige Antwort darauf.

Manche mag die Normalität und eine gewisse Vertrautheit, die sich in 255 Tagen des Zusammenlebens ergeben, befremden. Sie zeugen von der Macht des gewohnten Alltags auch dort, wo die außergewöhnliche Standhaftigkeit eines Kazimierz Moczarski sensibel Grenzen zu ziehen weiß. Ich wünsche dem Buch eine breite Leserschaft, gerade in Deutschland.