Читать книгу Лишь в памяти своей приходим мы сюда. Хроники ХХ-го века. Книга вторая. Родительское гнездо - - Страница 13

Глава III

Щучинск

1952–1960

1

ОглавлениеХотя отец и перестал работать в шахте, но состояние его здоровья не улучшалось, а, наоборот, появилась тенденция к ухудшению. Врачи ему говорили, что люди, страдающие легочными заболеваниями, более комфортно себя чувствуют в лесной, с преобладанием сосны, зоне. Ближайшей такой зоной являлся Щучинский район Кокчетавской области, на территории которого находился знаменитый курорт Боровое. Рядом с Щучинским районом располагалась территория Макинского района Акмолинской области, где находилось родное село отца Ерголка.

Весной 1952 года наши родители приняли решение о переезде в город Щучинск. Интересно то, что железнодорожная станция города Щучинска имела название Курорт-Боровое. Сам же курорт Боровое находился на расстоянии двадцати километров от города Щучинска.

В то время, из наших близких родственников, в Щучинске жила с семьей младшая сестра матери Анна. Кроме того, в Щучинск уже переехало из Ерголки довольно много деревенских друзей отца. Некоторые из них даже доводились отцу какими-то дальними родственниками. Так что, как считали мои родители, остановиться на первое время было у кого.

В короткие сроки были проданы дом, скот, инвентарь. Сборы были недолгие, так как вещей было очень мало. Выезд состоялся сразу же, как только старшие дети – Алла и Толя – закончили школу.

Сначала мы выехали на станцию Токаревка автомашиной. В Токаревке, пока отец получал и загружал вещами железнодорожный контейнер, на некоторое время (один или два дня) остановились у знакомых. За это короткое время я успел сдружиться с местными ребятами, и мы бегали и играли в районе железнодорожной станции. Там я оказался свидетелем одного случая, который на всю жизнь врезался в мою память. Бегая по округе станции, мы увидели, как к железнодорожному тупику, где паровозы сбрасывали шлак, со всех сторон бежали люди, в основном женщины. Мы, малышня, тоже побежали в ту сторону. Я потихоньку пробрался сквозь толпу и увидел на куче шлака мертвого маленького ребенка, обернутого картами из школьного альбома. Как потом мне сказала мать, это был новорожденный. Взрослые нас быстро прогнали. Как он там оказался, я не успел узнать, потому что на следующий день рано утром мы уже были в общем вагоне поезда, который повез нас до станции Курорт-Боровое на новое место жительства в город Щучинск.

Уже находясь в вагоне поезда, я подслушал разговор отца с матерью по поводу данного случая. Правда, заметив мое любопытство, они быстро меня выпроводили из купе (хотя можно ли назвать отсек общего вагона словом «купе»). Но из их мимолетного разговора, я все-таки понял, что младенец был тайно рожден местной несовершеннолетней девочкой, школьницей, и она, чтобы уйти от позора, удавила его сразу же, как только родила. В их разговоре я почувствовал не осуждение этой девушки, а скорее разнозначную жалость как к мертвому ребенку, так и к его несчастной матери – убийце.

Подъезжали мы к станции Курорт-Боровое поздним вечером – уже смеркалось и из окна вагона были видны очертания двух гор, густо усыпанных электрическими огнями. Этот эпизод запомнился какой-то неестественной красотой.

Первое время, около двух месяцев, мы жили у моей тетки Анны. После развода со своим первым мужем Егором Сухановым она с двумя малыми дочерями Галей и Валей переехала на постоянное место жительства в Щучинск. Примерно в 1950 или 1951 году тетя вышла замуж за приехавшего из Пензенской области демобилизованного фронтовика Кандина Владимира Марковича. После войны многие молодые холостые фронтовики – выходцы из бывших оккупированных и прифронтовых областей – после демобилизации, увидав разруху и голод на своей родине, уезжали за Урал в надежде на более сытную жизнь. Там они, зачастую, «подженивались» (на сегодняшнем сленге это называется «гражданский брак») к молодым вдовам, которые, несмотря на наличие малолетних детей, все-таки имели собственное жилье и получали какое-то социальное пособие от государства. Оглядевшись и «оперившись» на новом месте, большая часть из них, как правило, вдов бросала, находила себе незамужних девиц и заводила уже настоящие законные семьи. А некоторые все-таки узаконивали свои отношения с вдовами и жили уже как нормальная семья. Кандин Владимир Маркович относился как раз к этой категории мужиков.

У Кандиных уже был построенный небольшой саманный домик на улице Луговая. Сам Владимир Маркович работал на автобазе, расположенной рядом с домом, шофером на автомашине ЗИС-5. Тогда она попросту называлась «авторота» – на том месте во время войны стояла военизированная автомобильная часть. К четырем членам их семьи добавились еще шесть нашей. Места в доме было в обрез, поэтому мы с моим старшим братом Толей часто ночевали под навесом во дворе.

Мне, шестилетнему пацану, в новом городе все было интересно. По сравнению с Майозеком Щучинск выглядел громадным поселением. С местными ребятами я еще пока близко не познакомился и поэтому окрестности изучал самостоятельно. Правда, далеко от дома я не отходил. Поэтому вылазки мои были непродолжительными и мое краткое отсутствие не вызывало у родителей особой тревоги.

Как-то, уже в полуденное время, я увидел шедшую мимо нас большую колонну людей с оркестром. Это была похоронная процессия – хоронили лауреата Сталинской премии машиниста Милейко. Я и не заметил, как пошел вместе с колонной. По дороге местные мальчишки мне многое рассказали о покойнике. Как водил он пассажирские поезда с такой скоростью, что ветром рвало шторки в вагонах, как дрался с ингушами и еще очень и очень многое. О его смерти ребята толком ничего не знали. Кто говорил, что его зарезали ингуши, кто – что он разбился на своей машине «Победа», а это потом действительно оказалось правдой. В общем, по дороге я узнал столько много нового о городе и его знаменитостях, чего не услышал до этого за полтора месяца.

А еще новые мои знакомые мне пояснили, что молодежь, живущая в центральной части города (черте бывшей казачьей станицы), постоянно враждует с пристанционной молодежью. И поэтому одному в черте города, принадлежащей другой стороне, появляться опасно – обязательно отколотят. Первые обзывались «щучинской мордвой», так как часть казачьих семей имели мордовские корни. А их противников, кто жил ближе к железной дороге, называли «станцырями».

Кладбище было далеко, похороны закончились около трех часов дня, и домой я вернулся под вечер. Отец встретил меня с вытянутыми в ниточку губами. Это была примета, что он очень рассердился. Получил я за свою несанкционированную прогулку сполна – на целую неделю мне были запрещены одиночные вылазки из дому, хорошо, что еще ремнем не отходили.

Кстати, постоянно находиться дома, когда мы квартировали у Кандиных, мне не очень хотелось. Вроде бы моя мать и Анна были родными сестрами, да к тому же мать была на десять лет старше ее и в детстве нянчила младшую сестру. Кроме того, мать опекала и содержала во время войны малолетних детей Анны, когда она носилась по стране, занимаясь коммерческими делами. Но почему-то любви и уважения Анны к своей старшей сестре не чувствовалось. Мы, дети, довольно остро ощущали эту гнетущую атмосферу и при каждом удобном случае старались как можно меньше времени проводить в этом доме.

Довольно скоро я подружился с ребятней, живущей в ближайших к дому Кандиных соседних домах, и матери уже становилось довольно тяжело загнать меня домой. Ближайшими считались дома, расположенные с обеих сторон части улицы, ограниченной переулками. За пределами переулков, в нашем мальчишеском понимании, жили менее близкие соседи, и поэтому их дети уже не входили в наш ближний круг.

Формы и размеры домов на этом участке Луговой были довольно разные. В основной своей массе это были очень небольшие (на 2–3 комнаты) саманные домики. Скатные крыши с чердаком, крытые специальным кровельным материалом (шифером, железом, досками) были примерно у трети домов. У остальных домов крыши были плоскими – насыпными, которые мазались весной и осенью глиной. В лучшем случае они покрывались рулонным материалом – толем или рубероидом. Помнится, что на момент нашего приезда у дома Кандиных была такая же насыпная крыша, покрытая толем. На другой стороне улицы, напротив дома Кандиных резким контрастом выделялся новый большой деревянный дом Лагутиных. Справа от дома Кандиных стоял небольшой приземистый саманный домик Стаценко. Правда, он был под крышей. Далее, вглубь улицы, стояло около десятка приземистых землянок с мазаными глиной крышами. В них жили выселенные с Кавказа ингушские семьи.

Поселок (рудник) Жолымбет. 2017

Кладбище поселка Жолымбет. Здесь похоронены два моих деда – Кирилюк Иван Евдокимович и Треносов Иван Сергеевич. 2017

Поселок (рудник) Майозек. 2016

Моя сестра Алиса Максимовна и ее муж Новиков Анатолий Яковлевич у развалин родительского дома в поселке Майозек. 2016

Справа налево: Толя Кирилюк. 1950

Толя и Саша Кирилюки. 1950

Алла Кирилюк. 1954

Толя Кирилюк. 1954

Бывший дом семьи Кирилюк в городе Щучинске. С 1987 года он уже в собственности других хозяев. 2017

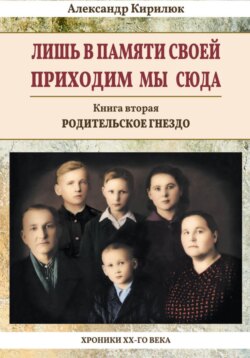

Мои родители Кирилюк Максим Иванович и Мария Ивановна. 1958

Михаил Кирилюк. Начало 50-х годов

Михаил Кирилюк с женой Раей и сыном Сашей. Конец 50-х годов

Первый армейский отпуск Анатолия Кирилюка. Анатолий с младшим братом Алешей и собакой Верный. Весна 1958

Школа № 15. 4-й «А» класс. 1956. В первом ряду четвертый справа Саша Кирилюк

Мелюзга с «нашей улицы». Вторая половина 50-х годов

Город Щучинск. Школа № 15. 2017

Город Щучинск. Школа № 31. 2017