Читать книгу Jochen Klepper - Markus Baum - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

2. Von der Mutter die Natur

ОглавлениеIm Mai 1922 schreibt sich Jochen Klepper an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen ein. Die theologische Fakultät dort ist streng lutherisch ausgerichtet, und deshalb kann seine Wahl schon ein wenig verwundern. Der Vater ist ja Pfarrer der Evangelischen Kirche der Altpreußischen Union, von der Frömmigkeit Herrnhuter Prägung beeinflusst und steht damit eindeutig in einer unierten Tradition.

Aber vielleicht hat bei der Entscheidung für den Studienort ja auch die Nähe zur Verwandtschaft mütterlicherseits den Ausschlag gegeben. Im benachbarten Nürnberg wohnen die in der Kindheit geradezu vergötterte Großmutter und Mamas Geschwister: Tante Louise »Liesel« Weidlich, die Schauspielerin – und Onkel Konrad »Kunz« Weidlich, ein erfolgreicher Kunstmaler und Tausendsassa. Er betätigt sich auch als Designer und Erfinder, hält das Patent an einem Handrührmixer und einem Fleischwolf und hat den kopfschüttelnden Teddybären der Nürnberger Spielwarenfirma »Gebr. Bing« gezeichnet.

Zu der Zeit, als Jochen Klepper in Erlangen Quartier bezieht, entwickelt Onkel Konrad zusammen mit seinem Sohn und Malerkollegen Hermann gerade die Tischeisenbahn mit Spurweite Ho, die sich später weltweit durchsetzen wird. Sehr viel bekommt Jochen Klepper davon nicht mit. Er nimmt das Studium überaus ernst, packt sich die ersten beiden Semester neben den Pflichtfächern mit allen möglichen fachfremden Vorlesungen voll, darunter »Geschichte der sozialen Theorien und Bewegungen seit der französischen Revolution« und »Gerichtliche Psychiatrie«, »Theorie der Musik« und »Geschichte der deutschen Kunst bis Dürer«. Ein Jahr lang wohnt er bei der Schriftstellerin Olga-Maria »Olly« Budjuhn zur Untermiete. Die Dame ist Mitte Vierzig und mittlerweile von ihrem Ehemann, einem Arzt, geschieden. Sie ist abseits der Hörsäle und universitären Einrichtungen Jochen Kleppers einzige Gesprächspartnerin. Vielleicht nicht der adäquate Umgang für einen Neunzehnjährigen. Aber das wird er erst viel später einsehen. Das Hebraicum, die Sprachprüfung in Biblischem Hebräisch, absolviert er erfolgreich am 24. Februar 1923. Zwei Monate später bricht er die Zelte in Erlangen ab.

Jochen Klepper (zweite Reihe, rechts) in einer Vorlesung von Erich Seeberg, Universität Breslau

Zum Sommersemester immatrikuliert sich Jochen Klepper an der Theologischen Fakultät der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Breslau, wo auch schon sein Vater studiert hat. Und anders als in Erlangen sucht er diesmal die Gesellschaft anderer Studenten. Er kommt im so genannten »Spittel« unter (eigentlich Johanneum), einem evangelischen Konvikt für Theologiestudenten, das der ehemalige katholische Fürstbischof Leopold Sedlnitzky gestiftet hatte, wohl der prominenteste deutsche Konvertit im 19. Jahrhundert. Das Spittel ist ein Kasten in der Breslauer Sternstraße, unweit der Oderinsel rechts des Flusses. Eine spartanische Unterkunft, die auch 1923 noch kein elektrisches Licht hat und im Winter nur jeden zweiten Tag beheizt wird. Werktags werden die Studenten von einer Glocke aus dem Schlaf gerissen. Vor dem Frühstück gibt’s erst mal eine Andacht, nach dem Frühstück Übersetzungsübungen in Hebräisch und Griechisch.

Wie passt Jochen Klepper in diese Umgebung? Nun, er schickt sich. Ein Mitstudent wird ihm später bescheinigen: »Ich habe nie den Eindruck gehabt, dass Klepper sich von uns zurückzog [...] Er war kein Spielverderber und von einer unwahrscheinlichen Gutmütigkeit«. Wenn einer der Studenten eine Flasche Zwetschgenschnaps ins Konvikt einschleust und die Zahnputzgläser kreisen – Klepper zecht mit. Gesellige Fachschaftsabende – er ist dabei, bringt sich ein, wird rasch der Mann fürs »Kulturelle«. Fragt man den Hausvater im Johanneum, dann erzählt der: »Wenn man den Klepper in einen Sack steckt, ihn dreimal unter Wasser taucht und dann wieder herausholt, er sagt bestimmt nur: ›Dankeschön!‹ «12

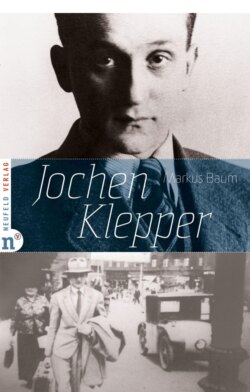

Andererseits fällt er schon etwas aus dem Rahmen. Das fängt bei seiner äußeren Erscheinung an. »Theologiestudent mit großen Augen, schmalem Kopf, leidendem Gesichtsausdruck und einem sehr gepflegten Äußeren.«13 – »Feingliedrig ... melodische, warme Stimme, gute braune, vielleicht ein wenig ängstliche Augen.«14 Die deutsche Studentenschaft hat sich inzwischen außer einigen Idealen der Jugendbewegung auch deren Kleiderordnung zu eigen gemacht. Anstelle des steifen »Vatermörders« trägt man jetzt den offenen Schillerkragen – nur Jochen Klepper kleidet sich weiter klassisch. »Anzug mit Schlips, Kragen und Ziertüchlein in der Brusttasche.« – »Immer sorgfältig angezogen und gescheitelt, mit viel Sinn für leise, höfliche Form und Stil.«15 Er ist eben ein Ästhet, und das verdankt er seiner Mutter. Das künstlerische Naturell, die Sensibilität, den Geschmack, den Sinn für Eleganz, den hat er von ihr.