Читать книгу Jochen Klepper - Markus Baum - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Der Ernst des Lebens

ОглавлениеVon seinem 14. Geburtstag an, ab März 1917 also, besucht Jochen Klepper das Evangelisch-Humanistische Gymnasium in Glogau. Damit endet ziemlich abrupt die Fixierung auf Vater und Mutter und das Leben im Pfarrhaus, das er viele Jahre später als »Höhepunkt meiner Familiengeschichte« bezeichnet.5 Zusammen mit seinem Freund Seth Demel, dem Sohn des Arztes der Familie, kommt er in die Untertertia (8. Klasse). Zunächst pendeln die beiden täglich. Mit dem Zug sind es von Beuthen nach Glogau nur vier Stationen, eine knappe halbe Stunde dauert die Fahrt.

Glogau ist Garnisons- und Kreisstadt, alles dort ist zwei Nummern größer als in Beuthen. Es gibt ein königliches Schloss mit Schlossgarten, ein Landgericht und eine Militärakademie, gleich mehrere Exerzier- und Truppenübungsplätze und eine ausgedehnte Parkanlage außerhalb der ehemaligen Schanzwerke. Die Stadt beherbergt neben dem evangelischen auch ein katholisches Gymnasium und eine höhere Mädchenschule. Außer dem katholischen Mariendom in der Vorstadt jenseits der Oder gibt es zwei weitere katholische Kirchen, drei evangelische Kirchen und zwei Synagogen. Der alte und der neue Hafen, der Bahnhof und die Eisenbahn-Werkstätten: Glogau ist wahrlich keine Metropole, macht aber doch deutlich mehr her und hat einem Gymnasiasten auch mehr zu bieten als das beschauliche Heimatstädtchen.

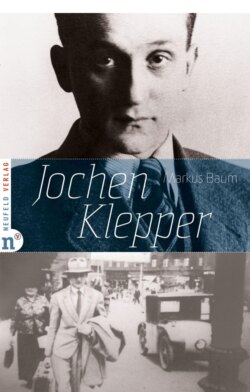

»In seinem Matrosenanzug wie aus dem Ei gepellt, peinlich sauber und adrett«6 – und still: so erinnert sich ein Schulkamerad an Jochen Kleppers ersten Auftritt in der Untertertia am Evangelischen Gymnasium. »Mit einem Gesicht wie ein Asket, hager und kränklich ... Klepper blickte uns ernst und gesammelt aus großen, fast schwermütigen Augen entgegen ... weltfern ... eigenartig.« Auch Jochen Kleppers Freund Seth Demel ist eher von zarter, introvertierter Natur; die beiden bleiben in der Klasse für sich. Wenig hilfreich ist der Umstand, dass Jochens körperliche Konstitution nach wie vor wackelig ist. Vom Sommerhalbjahr verpasst er einen guten Teil krankheitshalber, und deshalb ist auch mit dem täglichen Pendeln bald Schluss – zumindest in seinem Fall.

Vermutlich zum Winterhalbjahr 1917 wird Jochen bei seinem Französischlehrer Erich Fromm einquartiert, einem Freund der Familie und besonders seines Vaters. Fromm ist zu dem Zeitpunkt etwa dreißig Jahre alt und selbst Sohn eines Pfarrers. Ein gelehrtes Haus, ein strammer Patriot (und Antisemit, aber das wird erst später deutlich hervortreten), belesen und begeistert von der klassischen Kultur. Er nimmt den Halbwüchsigen unter seine Fittiche und wird für die kommenden Jahre zu seiner wichtigsten Bezugsperson. Gibt ihm das Gefühl, ernst genommen zu werden, sicher nicht nur als Gesprächspartner auf dem Pausenhof, wo Jochen mit Erich Fromm »französisch parlierte oder irgendein Thema über Literatur abhandelte«. Der Mentor prägt zweifellos auch Jochen Kleppers Vorstellungen von Männerfreundschaft, Ehrgefühl, männlichem Auftreten. Hat also einen erheblichen Einfluss.

Das Verhältnis ist natürlich nicht symmetrisch. Der junge Jochen Klepper ist der Schutzbefohlene, ist Schüler, ist abhängig, und es deutet einiges darauf hin, dass der Lehrer und väterliche Freund diese Abhängigkeit irgendwann ausgenutzt hat. Die Beziehung bekommt eine homoerotische Note. Ob Erich Fromm tatsächlich übergriffig geworden ist, wie Martin Wecht in seiner gründlichen Biografie vermutet7, das lässt sich nicht zweifelsfrei erschließen. Auf jeden Fall aber richtet Fromm durch seine »eifersüchtige Obhut« (Thalmann) in dem Heranwachsenden ein erhebliches emotionales Chaos an, und das wäre schon schlimm genug. Emotionaler und/oder körperlicher Missbrauch, verübt durch den Mann, dem ihn der Vater anvertraut hat, der beim Vater ein und aus ging. Darüber reden kann er nicht. Gefühlsverwirrung und Scham verschließen dem jungen Mann den Mund. Vielleicht ist er auch nicht als Einziger betroffen. Von zwölf Schülern seines Gymnasialjahrgangs werden sich bis zum Schulabschluss fünf das Leben nehmen. Das lässt darauf schließen, dass Jochen Klepper die letzten Glogauer Jahre nicht allein als »namenlos schwere letzte Schülerzeit«8 empfindet. Die innere Abhängigkeit von seinem Lehrer wird er erst 1926 abschütteln, also mit vier Jahren Abstand zu seiner Gymnasialzeit.