Читать книгу Alter Adel - neues Land? - Ines Langelüddecke - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Forschungsperspektive

ОглавлениеIn allen Interviewerzählungen überlagern sich verschiedene Schichten von individuellen Erfahrungen und Deutungen mit Bildern und Vorstellungen, die in sozialen Gruppen und Gemeinschaften überliefert werden. In einem multiperspektivischen Zugriff verknüpfe ich in meiner Untersuchung diese unterschiedlichen subjektiven Erzählungen mit dem vorhandenen Archivmaterial. In einigen Fällen bestätigen die schriftlichen Überlieferungen die mündlichen Äußerungen, in anderen nicht.[47] Dann stellt sich die Frage, warum einige historische Ereignisse, die sich aus der schriftlichen Überlieferung rekonstruieren lassen, nicht Bestandteil der Erzählungen sind. Daneben existieren zahlreiche Geschichten, die von verschiedenen Interviewpartnern weitergegeben werden, für die es aber keine Entsprechung in den schriftlichen Quellen gibt. In dieser Untersuchung geht es nicht darum, die Aussagen der mündlichen Quellen mit den schriftlichen Überlieferungen abzugleichen und eventuelle Inkonsistenzen herauszuarbeiten. Die rekonstruierbaren historischen Ereignisse bilden vielmehr die Grundlage für die Untersuchung der Deutungen, die innerhalb der beiden Erzählgemeinschaften formuliert werden. Diese Vergangenheitskonstruktionen, Sinnzuschreibungen und räumlichen Narrative, die mit Erwartungen und konkreten Interessen verknüpft sind und die zum Gegenstand der Auseinandersetzung zwischen beiden Akteursgruppen werden, stehen im Mittelpunkt dieses Buches.[48]

Wie bereits erwähnt wähle ich in meinem Buch einen methodischen Zugang, der sich aus der Verbindung von Raum- und Erinnerungstheorie ergibt. Daneben verorte ich meine Untersuchung in so unterschiedlichen Feldern wie Adels-, DDR- und Transformationsforschung und folge damit einem kultur- und mentalitätsgeschichtlichen Ansatz.[49] An die Forschungen von Arnd Bauerkämper und Jens Schöne anknüpfend, untersuche ich die historische Entwicklung in drei ehemaligen Gutsdörfern nach 1945.[50] Ich betrachte die Gutsdörfer in der DDR und die Adelsfamilien in der Bundesrepublik dabei in einer beziehungsgeschichtlichen Perspektive.[51] Diese »asymmetrisch verflochtene Parallelgeschichte« über die Begegnung zweier unterschiedlicher Akteursgruppen in drei ehemaligen Gutsdörfern verfolge ich außerdem über die Zäsur von 1989/90 hinaus bis fast in die Gegenwart.[52] Der Untersuchungszeitraum der Arbeit erstreckt sich dabei vom Zeitpunkt der Interviews 2010/2011 rückblickend in eine Vergangenheit, die ungefähr 80 bis 100 Jahre zurückliegt. Der zeitliche Erfahrungsraum umfasst jeweils drei Generationen[53] und damit diejenigen Erinnerungen, die beispielsweise in einer Familie von der Elterngeneration an die Kinder und Enkelkinder weitergegeben werden.[54] Meine älteste Interviewpartnerin, Clara von Sierstedt aus Siebeneichen, ist 1922 geboren: Ihre Erzählungen und die einiger anderer Zeitzeugen reichen bis in die Zeit der Gutsherrschaft zurück.

Meine Annäherung an die untersuchten Gutsdörfer in der Zeit der DDR und vor 1945 sowie an die Adelsfamilien in der Bundesrepublik erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dennoch eröffnet sich durch die Auswahl der Beispiele, die mündlichen Erzählungen und die schriftlichen Quellen ein Mosaik, in dem die Konflikte, Kompromisse und Konsensbildungen in den ehemaligen Gutsdörfern nach 1989/90 und zugleich die damit verbundenen tieferen Zeitschichten aufgezeigt werden können. In den Auseinandersetzungen der Transformationsperiode beziehen sich die unterschiedlichen Akteure auf verschiedene Zeitschichten aus der Zeit der DDR, der Bundesrepublik und der vorangegangenen Gutsherrschaft, die in den Erzählungen gleichzeitig vorhanden und wirksam sind.[55]

Der Umbruch von 1989/90 und der Systemwechsel nach dem Ende der DDR sollen hier nicht als eine eindeutige Zäsur, sondern – unter Einbeziehung seiner Vorgeschichte und seiner langfristigen Folgen – als eine längere Übergangsperiode betrachtet werden. Im ehemaligen Gutsdorf lässt sich der »Wandel nach der Wende«[56] nur im Zusammenhang mit dem Umbruch von 1945 und den jeweiligen politischen und sozialen Parallelentwicklungen in der DDR und in der Bundesrepublik verstehen. Mit dieser These schließe ich an neuere Studien zur historischen Transformationsforschung an, die ihren Untersuchungszeitraum über die Zäsur von 1989/90 hinweg ausdehnen und auch die Vorgeschichte in der DDR und in der Bundesrepublik mit einbeziehen.[57] Im Unterschied zur bereits existierenden, in erster Linie politikwissenschaftlich und an den Ereignissen von Mauerfall und Wiedervereinigung ausgerichteten Transformationsforschung[58] soll mit diesem Ansatz eine Vereinigungsgesellschaft in den Blick genommen werden, in der sich auf verschiedenen gesellschaftlichen Feldern über einen längeren Zeitraum vor, während und nach 1989/90 Entwicklungen und Aushandlungsprozesse mit ihren spezifischen Dynamiken vollzogen haben.[59]

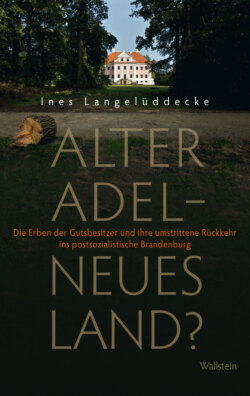

Den Umbruch von 1989/90 und die Jahre danach hat der Historiker Jürgen Danyel als eine Zeit beschrieben, »in der das Alte noch nicht völlig verschwunden war und das Neue sich erst allmählich zu etablieren begann«.[60] Alt und Neu sind als konträres Begriffspaar auch in meinem Buch zentral. In jeder sozialen Gruppe, in jedem Individuum, in jeder Erfahrung – »in der viele Schichten früherer Zeiten zugleich präsent sind, ohne über deren Vorher und Nachher Auskunft zu geben«, so der Historiker Reinhart Koselleck[61] – ist Altes und Neues in einem sich ständig verändernden Mischungsverhältnis verwoben. So sind Geschichte, Gegenwart und Zukunft miteinander verknüpft. Der Titel dieses Buches »Alter Adel – neues Land?« verweist auf die Konstruktion einer langen generationenübergreifenden Kontinuitätslinie innerhalb der Adelsfamilien, die sich nach 1990 wieder in einem Land ansiedeln, dessen Bewohner vom SED-Sozialismus geprägt sind und dessen Bevölkerungsstruktur sich nach den Umbrüchen von 1945 und 1989/90 tiefgreifend verändert hat. Aber auch die Umkehrung des Begriffspaares wäre möglich: »Neuer Adel – altes Land?« – weil sich nicht nur das Land und seine Bewohner in der Zeit des Sozialismus verändert haben, sondern auch der Adel während der Jahre der Bundesrepublik soziale Wandlungsprozesse erlebt hat.[62]

Bei der Rückkehr der Adligen in die ehemalige DDR geht es nicht nur um lokal begrenzte Dorfgeschichte. Die umstrittene Rolle der adligen Gutsbesitzer als militärisch-politische Elite bis 1945 wurde in der Geschichtswissenschaft, in der Öffentlichkeit der alten Bundesrepublik und nach 1990 kontrovers diskutiert.[63] Die Debatte über die Rolle der Adligen ist nach dem Ende der DDR im Zusammenhang mit der Debatte über die nicht erfolgte Rückgabe des enteigneten Landes neu entflammt und bis heute aktuell.[64] Die Auseinandersetzungen zwischen Adligen und Dorfbevölkerung in der postsozialistischen Gesellschaft sind bisher vor allem ein medial vielfach beleuchtetes Thema gewesen.[65] Geschichtswissenschaftliche Arbeiten, die das Verhältnis zwischen beiden Gruppen mit einem beziehungs- und erinnerungsgeschichtlichen Ansatz in den Blick nehmen, gibt es jedoch bislang nicht.[66] Diese Lücke möchte dieses Buch schließen.