Читать книгу Alter Adel - neues Land? - Ines Langelüddecke - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

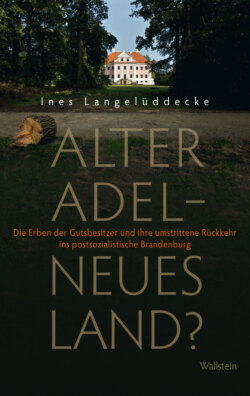

Einleitung Probleme der Wiederbegegnung von Adligen und Dorfbevölkerung nach 1989/90 Ein Gutsdorf zwischen Vergangenheit und Gegenwart

ОглавлениеAls der junge Adlige Jasper von Sierstedt im September 1990 aus Bayern nach Brandenburg übersiedelte, begann er bald ein neues Haus für seine Familie zu bauen. Das Schloss gab es nicht mehr.[1] Parallel dazu sanierte der damals 29-jährige Enkel des letzten Gutsbesitzers zusammen mit der Pfarrerin und den Kirchenmitgliedern die verfallene Kirche. Sogar die Patronatsloge wurde so rekonstruiert, wie sie ausgesehen hatte, als sein Großvater noch Kirchenpatron von Siebeneichen war. Heute bleibt die Loge über dem Kirchenschiff leer, denn im Unterschied zu der Zeit vor 1945 sitzt die Adelsfamilie in den Kirchenbänken, wie alle anderen Gläubigen auch. Die Kirche von Siebeneichen hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts verändert. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war sie als Patronatskirche im Adelsbesitz. Während der Jahre der DDR verfiel sie immer mehr, bis sie nach 1990 auf Initiative der Adelsfamilie rekonstruiert und wiederaufgebaut wurde. Heute vermittelt die Kirche den Eindruck, als hätte es im Dorf nie eine Zeit ohne die lokale Adelsfamilie gegeben.

Jasper von Sierstedt, der 1961 in der Bundesrepublik geboren wurde und das Projekt der Kirchenrenovierung maßgeblich vorantrieb, kannte Siebeneichen bis 1990 nur aus den mündlichen und schriftlichen Erzählungen, die in seiner Familie weitergegeben wurden. Zu dieser Familienüberlieferung gehört auch ein kleines Heft mit Tagebuchaufzeichnungen seines Großvaters aus dem Jahre 1945. In kurzen Einträgen hielt dieser den Alltag und den Untergang der alten Welt des Adels fest. Am 15. April 1945 notierte der damals 51-jährige Botho von Sierstedt:

»Unser Dasein hier ist wohl nur noch nach Stunden zu zählen. Früh trommelt der Russe im nördlichen Abschnitt. Danach streut er mit großen Haubitzen. Die ersten Dinger pfeifen uns über den Kopf in den Acker hinter der Koppel. Dann eins auf die Koppel hinter dem Ersatzteilschuppen und verletzt dabei unseren letzten Treckerfahrer. Das kann Einschießen zur großen Kanonade bedeuten, die sehr bald einsetzen wird und Siebeneichen zerschlagen wird. Man sitzt herum, hat nichts zu tun und wird geplagt von den Gedanken, was werden soll. […] Noch schlägt die Kirchturmuhr getreulich ihre Stunden.«[2]

Einen Tag später, am 16. April, folgte dann wie erwartet der Angriff der sowjetischen Truppen, der das östlich von Berlin gelegene Dorf in Trümmer legte. Botho von Sierstedt, der kurz vor der sowjetischen Großoffensive noch seine verbliebenen Angestellten mit der Frühjahrsbestellung auf seinen Feldern beauftragt hatte, musste das Dorf und sein Gut für immer verlassen. Seine Frau und die sieben Kinder waren schon vor ihm aus Siebeneichen geflohen.

Drei Jahre später berichtete ihm seine ehemalige Angestellte Helene Kaiser in einem Brief vom 29. Januar 1948, was aus dieser letzten Aussaat auf seinen Äckern geworden war. Anfang des Jahres 1948, als ein sehr kalter Winter mit Nahrungsmittelknappheit herrschte, erinnerte sie sich an die Fürsorge des Gutsherrn für seine Angestellten. Sie schrieb:

»Als wir im Herbst 45 nichts zu essen hatten und die Not so furchtbar groß war, weil alles Land nicht bestellt war, da war es eine Fügung, dass hinter dem großen Schuppen der große Schlag mit Pferdebohnen stand, […] und der Schlag mit den Mohrrüben, der allerdings von den Russen bewacht wurde. Aber beim Auspflügen durften Frauen und Kinder abdrehen helfen und dafür bekamen wir dann welche. Mindestens zwei Wochen lang dauerte die Ernte. […] Schauen Sie, verehrter Herr von Sierstedt, trotzdem Sie nicht mehr da waren, ist durch die Fürsorge der Landbestellung vielen Menschen geholfen worden. Und dafür müsste der Herrgott Ihnen und Ihrer Familie auch wieder helfen.«[3]

In einer Deutung, die an Theodor Fontanes Gedicht über Herrn Ribbeck auf Ribbeck im Havelland[4] denken lässt, bezog sich Helene Kaiser in ihrem Brief auf die traditionelle Gutsherrschaft, in deren Rahmen sich die Angestellten unterordneten, dafür aber gutsherrschaftlicher Fürsorge gewiss sein konnten. So wie auf dem Grab des verstorbenen Gutsbesitzers in Ribbeck ein Birnbaum wächst und Früchte trägt, die die Kinder des Dorfes jedes Jahr wieder essen, so konnten in Siebeneichen Frauen und Kinder auf den Feldern des Gutes wenigstens noch einmal die Mohrrüben ernten, die Botho von Sierstedt im Frühjahr kurz vor Kriegsende hatte aussäen lassen. Diese letzte Ernte im Herbst 1945 beschrieb Helene Kaiser im Rückblick als bedeutendes Ereignis der Nachkriegsmonate. Zugleich versorgte sie den enteigneten Gutsbesitzer, der mittlerweile im Rheinland lebte, auch mit Neuigkeiten darüber, wie sich die Verhältnisse im Dorf verändert hatten:

»In Siebeneichen würde sich manch einer freuen, wenn ›der Chef‹ bald wieder käme. Aber leider sind auch welche dabei, die Sie einst ihre Getreuen nannten, die heute sagen: ›Mir geht es so viel besser.‹ Ein paar Neubauten sind auch schon in Siebeneichen entstanden.«[5]

Die Adelsfamilie und die Dorfbewohner waren 1948 noch verbunden durch die gemeinsame Geschichte, die der Enteignung vorausgegangen war.[6] Daran erinnerte Helene Kaiser in ihrem Brief über die Zonengrenze hinweg. Zugleich hatte mit dem Umbruch von 1945 eine neue Zeit begonnen, in der sich die Verbundenheit der früheren Angestellten mit dem Gutsherrn, der nicht mehr im Dorf lebte, allmählich lockerte. Für Botho von Sierstedt erfüllte sich nicht mehr, was er in seinem Antwortbrief an Helene Kaiser vom 1. April 1948 ersehnt hatte: »Im tiefsten Herzen aber bleibt doch immer noch die Hoffnung, dass wir doch einmal noch die Heimat wiedersehn dürfen. Es gilt nur noch lang hübsch geduldig bleiben.«[7] Er starb 1982 in Köln. Der letzte Brief von Helene Kaiser stammt aus dem Jahr 1975, als sie aus einem Pflegeheim an den ehemaligen Gutsbesitzer schrieb.[8] Auch sie erlebte das Ende der deutschen Teilung nicht mehr. 1990 begegneten die Nachfahren des enteigneten Gutsbesitzers der Dorfbevölkerung von Siebeneichen. Jetzt erhoben beide Seiten, Adelsfamilie wie Dorfbewohner, Anspruch auf das ehemalige Gut. Teilweise kooperierten sie, beispielsweise bei der Wiederinstandsetzung der Dorfkirche, sie verhandelten aber auch und stritten über die Frage, wie die ehemalige Gutsanlage und die dazugehörigen Gebäude praktisch und symbolisch genutzt werden sollten.