Читать книгу Alter Adel - neues Land? - Ines Langelüddecke - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

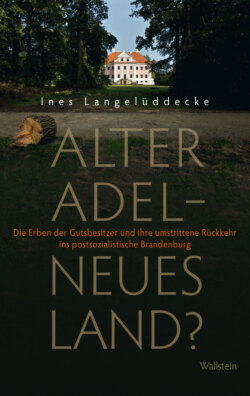

1. Geschichte als Rahmen Die Zäsuren des 20. Jahrhunderts und ihre Auswirkungen auf das Gutsdorf 1.1. Die deutsche Einheit 1990:

Neuordnung von Grund und Boden

ОглавлениеDen Rahmen für die Auseinandersetzungen zwischen adligen Rückkehrern und Dorfbewohnern im postsozialistischen Brandenburg bildet eine Vereinbarung, die als »Gemeinsame Erklärung der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zur Regelung offener Vermögensfragen« am 15. Juni 1990 getroffen wurde. Im Dezember 1989 hatten sich Bundeskanzler Helmut Kohl und DDR-Ministerpräsident Hans Modrow darauf geeinigt, eine deutsch-deutsche Arbeitsgruppe zur Klärung der Vermögensfragen einzusetzen.[1] Im ersten Halbjahr 1990 trafen sich dazu Experten aus beiden Staaten mehrfach.[2] Die »Gemeinsame Erklärung« vom 15. Juni 1990 war das Ergebnis dieses bilateralen Aushandlungsprozesses. Sie wurde mit demselben Wortlaut in den Artikel 41 und als Anlage in den Einigungsvertrag vom 3. Oktober 1990 übernommen – und damit Gesetz.[3] In diesem heißt es:

»Die Enteignungen auf besatzungsrechtlicher bzw. besatzungshoheitlicher Grundlage (1945 bis 1949) sind nicht mehr rückgängig zu machen. Die Regierungen der Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen Republik sehen keine Möglichkeit, die damals getroffenen Maßnahmen zu revidieren. Die Regierung der Bundesrepublik nimmt dies im Hinblick auf die historische Entwicklung zur Kenntnis. Sie ist der Auffassung, dass einem künftigen gesamtdeutschen Parlament eine abschließende Entscheidung über etwaige staatliche Ausgleichsleistungen vorbehalten bleiben muss.«[4]

Für diejenigen, die bereits unter sowjetischer Besatzungsherrschaft enteignet worden waren, sah dieses Gesetz also keine Entschädigung für verlorenes Eigentum und Vermögen vor, ebenso wenig für ihre Nachfahren. Im Unterschied dazu galt für Enteignungen nach der Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 der Grundsatz der Restitution – und zwar nach dem Prinzip »Rückgabe vor Entschädigung«. Ab September 1945 waren in der sowjetischen Besatzungszone im Zuge der Bodenreform alle Großbauern mit einem Betrieb über 100 Hektar Größe sowie diejenigen, denen eine Beteiligung an NS-Verbrechen vorgeworfen wurde, entschädigungslos enteignet worden. Der aus der Bodenreform resultierende Strukturwandel in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands sollte 1990 nicht wieder rückgängig gemacht werden. Dadurch sollten mögliche Konflikte zwischen DDR-Bürgern, die auf Bodenreform-Land ihre Häuser gebaut hatten, und Bundesbürgern, die auf dieses Land Anspruch erheben würden, verhindert werden. Die Regierung der Bundesrepublik fügte sich also in diesem Punkt den Interessen der sowjetischen wie der DDR-Regierung. Im Gesetzestext erläuterte sie diese Entscheidung unter Verweis auf die historische Entwicklung. Mit dem Hinweis auf eine noch ausstehende Regelung, die der Bundestag verabschieden sollte, machte sie den Betroffenen zugleich Hoffnung auf spätere Ausgleichsleistungen.[5]

Warum mit den Enteignungen, die vor 1949 in der sowjetischen Besatzungszone durchgeführt wurden, grundsätzlich anders umgegangen wurde als mit denjenigen, die nach 1949 in der DDR stattfanden, ist zum einen mit einer verhandlungstaktischen Ebene im Einigungsprozess zu erklären. Zum anderen geht es um die historische Entwicklung, auf die im Gesetz verwiesen wird. Diese im Wortlaut nicht genauer erläuterten geschichtlichen Zusammenhänge, als deren Folge das Gesetz selbst zu verstehen ist, sind Ausdruck der komplexen Problemlage von 1990. Damals ging es darum, in einem relativ kurzen Verhandlungszeitraum zwischen Dezember 1989 bis Oktober 1990 einen sozialverträglichen Ausgleich zwischen den rechtlichen Ansprüchen der DDR-Bürger, die Bodenreform-Eigentum besaßen und nutzten, und den Erwartungen der Enteigneten auf Wiedergutmachung herzustellen. Außerdem musste die Position der Sowjetunion berücksichtigt werden, die 1945 als Besatzungsmacht die Bodenreform in ihrem Einflussbereich durchgesetzt hatte. Nach der Wiedervereinigung standen sich damit zwei konkurrierende Eigentumsansprüche, gegenüber, die einander ausschlossen. Vor allem die Frankfurter Allgemeine Zeitung bot in den folgenden Jahren eine Plattform für konservative Kritik an dieser nicht erfolgten Restitution.[6]

Dieser umstrittene Umgang mit den SBZ-Enteignungen nach 1990, gegen den die Nachfahren der früheren Guts- und Großgrundbesitzer erfolglos vor dem Bundesverfassungsgericht und vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte klagten, steht in einer längeren Kontinuitätslinie, die über die Zeit der DDR und die Jahre der sowjetischen Besatzungsherrschaft bis in die Jahrzehnte vor 1945 zurückreicht. In den folgenden Kapiteln soll die »Gemeinsame Erklärung zur Regelung offener Vermögensfragen« vom Juni 1990 vor dem Hintergrund der Umbrüche des 20. Jahrhunderts eingeordnet werden. Zuerst betrachte ich die soziale Situation im preußischen Gutsdorf vor 1945 sowie anschließend die unterschiedlichen gesellschaftlichen Entwicklungen in der DDR und der Bundesrepublik nach der Enteignung der Gutsbesitzer und der Bodenreform 1945. Auf diese Weise soll der historische Kontext erläutert werden, in den die Rückkehr der Adelsfamilien nach Brandenburg seit 1990 eingeordnet werden kann.