Читать книгу Sex, Drugs & Symphonies - Bernd Franco Hoffmann - Страница 40

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление31. Das Monster muss mit

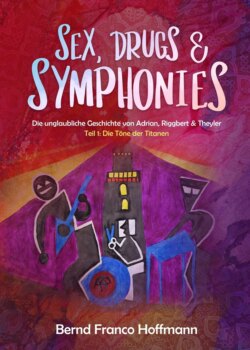

Maxner: Das Album kam Mitte Februar 1970 auf den Markt. Das vieldiskutierte, etwas düster wirkende Cover stammt von der ungarischen Malerin Helena Walderi, die Michael in einer Londoner Galerie kennengelernt hatte. Meistens wurde das erste Album nach dem Namen der Band betitelt und bei uns war das nicht anders. Der Name Adrian, Riggbert & Theyler sollte erstmal für sich sprechen. Die Kritiken waren insgesamt recht positiv, wenn ich mich richtig erinnere.

Nur John Peel hatte euch auf dem Kieker. In seiner Radiosendung „Top Gear“ hat er das Album verbal in Grund und Boden gestampft.

Riggbert: Ach ja, John Peel. Was erwartest du von jemand, der auf Kevin Coyne steht und später Punk, New Wave und Reggae protegierte?

Gab es keine Veröffentlichungsparty oder spezielle Pressetermine?

Maxner: Nichts, gar nichts, was sich später erheblich ändern sollte. Essex setzte offenbar ganz auf die Essex Over England-Tour, die 1970 von März bis Juli drei Monate durch englische Universitäten und mittelgroße Hallen führen sollte.

Neben Adrian, Riggbert & Theyler waren Rain Garden und Cotton Cookies mit dabei. Dazu kam das große Extra: Dem erfolgreichsten Act dieser Tour versprach Essex einen Auftritt beim Isle-Of-Wight-Festival, das Ende August mit berühmten Bands wie The Who, Moody Blues und Jethro Tull stattfinden sollte.

Und da gingen die Probleme los, denn damit war ein unangenehmer Wettbewerb zwischen den Bands entfacht. Und ich fragte mich, woran Essex den Erfolg messen wollte? An der Applausstärke bei den Konzerten oder an den Plattenverkäufen während dieser Zeit? Darüber ließ der Lord die Bands nämlich im Unklaren.

Rain Garden und Cotton Cookies brachten ihre Debütalben bereits im Herbst heraus, doch wie ich unter vorgehaltener Hand mitbekam, lagen die Platten wie Blei in den Regalen. Jetzt hofften die Manager dieser Bands, den Erfolg über die Live-Konzerte nachholen zu können, was ja nur selten funktioniert. Und da ging es natürlich auch um die Frage, wer als erste und wer als letzte Band die Bühne betrat. Ich wurde bei den Vorgesprächen nicht gerade herzlich empfangen. Was wir verdammten Krauts hier eigentlich zu suchen hätten, meinte der Cookies-Manager. Und dann wurde um jede Minute gefeilscht. Jeder bekam eine Stunde für seinen Auftritt und die beiden Typen meinten, dass Adrian, Riggbert & Theyler doch ein super Anheizer wäre und deshalb immer als erstes spielen sollte.

„Um uns dann als Anheizer zu verheizen, oder was?“, äußerte ich wütend. Das ging dann jedes Mal wieder von vorne los, bis Lord Essex bei einem Meeting auf den Tisch haute und bestimmte, dass sich die Bands in der Auftrittsabfolge abwechseln sollten. Und so wurde es gemacht, Essex’ Worte waren damals noch Gesetz.

Adrian: Wir hatten ein verdammt gutes Gefühl, mit dieser Platte im Gepäck auf Tour zu gehen. Eingespielt waren wir auch, sodass ich mir um die Konzerte gar keine Sorgen machte.

Eingespielt? Aber ihr hattet bis dato doch erst ein Konzert gegeben.

Aber wir spielten im Studio bei den Aufnahmen oft auch sozusagen „live“. Und da zu diesem Zeitpunkt die Stücke noch nicht so maßlos und überladen waren, schien es kein Problem zu sein, diese auch auf Konzerte zu übertragen. Wir mussten nur noch ein scheinbar kleines Problem lösen: Auf fast allen Aufnahmen war der Moog zu hören und damit war er für den Sound unverzichtbar. Und für mich klar, dass ich dieses Monster auf jeden Fall auch bei Konzerten einsetzen wollte.

Aber es zeigte sich schon bei den Studioaufnahmen, dass dieser Klotz mit seinen rund 30 Millionen Klangmöglichkeiten trotz meiner Fortschritte unberechenbar blieb. Abgesehen davon, dass es schwierig und zeitaufwendig war, eine gefundene Einstellung noch einmal exakt wieder so einzustellen, weil Synthesizer damals noch nicht programmierbar waren.

Wie sollte dieser Aufwand also bloß live auf der Bühne funktionieren, wo mir im Gegensatz zum Studio überhaupt keine Zeit zum Ausprobieren blieb? Ich fragte Kenny, wer mir vielleicht helfen könnte.

„Am besten wendest du dich direkt an Bob Moog, der hat die Kiste schließlich konstruiert“, meinte Ken, „ich rufe ihn gleich mal an, dass er uns mal im Studio besuchen soll.“

„Wow, wir sind ja jetzt mitten drin in der Musik-Szene“, freute ich mich.

Und Bob Moog kam dann ein paar Tage später ins Studio?

Ja, und er war sehr sympathisch. Zu diesem Zeitpunkt war er schon Mitte 40 und schon ziemlich grauhaarig, aber jugendlich-locker. Als er sein Produkt sah, nickte er lächelnd. Um die Situation weiter aufzulockern und mich bei ihm ein wenig einzuschmeicheln, schwärmte ich von seiner Erfindung: „Der Moog ist das großartigste Instrument, das ich je gespielt habe.“

Dann spielten Kenny und ich ihm die Tracks vor. Bob hörte intensiv zu und schien angetan: „Wirklich tolle Sounds habt ihr da rausgeholt. So abwechslungsreich hat mein Instrument noch nie geklungen“, rief er zwischendurch begeistert und dann flüsternd: „Das bleibt aber bitte unter uns, sonst werden Walter und Richard noch eifersüchtig.“

Damals wusste ich nicht, wen er mit Walter und Richard meinte.

Es handelte sich um Walter Carlos und Richard Teitelbaum.

Richtig, über Walter Carlos, der ja später nach einer Geschlechtsumwandlung Wendy hieß und neben der „Switched-On-Bach“ unter anderem den Soundtrack zu Stanley Kubricks Film „Uhrwerk Orange“ komponierte, muss ich dir ja nicht viel erzählen.

Richard Teitelbaum spielte bereits 1967 mit seinem Ensemble „Musica Elettronica Viva“ Konzerte mit dem Moog.

Was ich damals dummerweise nicht wusste, sonst hätte ich Moog darauf festgenagelt. Als das Tonband zu Ende war, war Bob geradezu euphorisch: „Ich muss Ihnen gratulieren, junger Freund. Ich bin sicher, das Album wird ein Erfolg.“

So kam ich hoffnungsvoll auf mein Anliegen zu sprechen, soweit das meine damaligen Sprachkenntnisse zuließen: „Ihr Lob ehrt mich außerordentlich, und ich will den Supersound des Moog weltweit verbreiten, das ist ja sicher in ihrem Sinne. Leider besitzt das Gerät im Studio so seine Tücken. Weil ich den Moog auch bei Konzerten einsetzen werde, wüsste ich gerne, was ich tun kann, damit das Gerät zuverlässiger und berechenbarer funktioniert.“

Moogs vorher so freundliches Gesicht verwandelte sich schlagartig in einen Ausdruck völliger Fassungslosigkeit.

„Was Sie tun können? Leider gar nichts“, war seine Antwort.

Als Moog mein entgeistertes Gesicht sah, sorgte er sich wohl um meine psychische Gesundheit: „Junger Freund, der riesige Moog ist doch nicht für Konzerte gedacht, sondern ausschließlich für den Studioeinsatz. Bei einem Rockkonzert gibt es einfach zu viele Unwägbarkeiten wie Luftfeuchtigkeit, Hitze und Staub. Überall in den Konzertsälen würden sicher immer wieder neue Probleme auftauchen und das empfindliche Modular-System früher oder später den Geist aufgeben. Das ist ja so, als würden sie empfindliche Zimmerpflanzen im Winter auf den Balkon stellen oder mit einer Orgel ins Schwimmbecken springen. Machen Sie sich doch bitteschön nicht unglücklich.“

Ich fühlte mich von Moog im 16tel-Takt geohrfeigt. Ich stand auf, lief hektisch auf und ab, stoppte und sprach zu Moog geradezu beschwörend: „Ich bin jetzt schon unglücklich, schließlich hängt davon die Zukunft unserer Musik ab. Ich brauche den Moog, und wenn ich dafür eine Techniker-Armada engagieren muss, die sich nur um das Sch…“ Ich konnte mich gerade noch beherrschen.

Dann fiel ich auf die Knie und flehte händeringend: „Mister Moog, es muss doch eine Möglichkeit geben. Ich bin bereit, alles zu opfern. Am Geld soll es nicht scheitern“, sagte ausgerechnet ich, der bislang mit der Musik noch keinen Pfennig verdient hatte.

Moog schien von meiner Radikalität ebenso beängstigt wie beeindruckt: „Sie müssen doch nicht gleich alles opfern, junger Freund.“

Moog grübelte und meinte dann: „Vielleicht geht es ja mit dem 1C.“

„1C?“, fragte Kenny.

„Nun“, erklärte Moog, „meine Synthesizer bestehen ja aus einzelnen Modulen, die untereinander kombinierbar sind. Sie könnten aber auch nur ein Modul verwenden wie eben das Grundmodul 1C. Es ist direkt mit einer Tastatur verbunden und verfügt über die wichtigsten Funktionen. Der 1C wurde allerdings noch nie auf der Bühne verwendet, es ist also immer noch ein Risiko. Es kommt eben auf einen Versuch an, und sie sind ja offenbar zu allem entschlossen.“

„Und ob. Her mit dem 1C!“, schrie ich und schlug dabei mit der Faust so heftig auf das Mischpult, dass Moog erschrocken zusammenzuckte.

„Er ist doch schon da“, meinte Moog und zeigte auf den untersten Kasten der drei Module, der im Gegensatz zu den anderen durchlochten Steckerkisten vergleichsweise übersichtlich aussah. So ungefähr wie der große Bruder des späteren Mini-Moog. Michael war allerdings von der Idee, den Moog nun auch noch bei Konzerten einzusetzen, wenig angetan.

Riggbert: Ich sorgte mich weniger um diese anfälligen Musikcomputer als vielmehr um Wolfgang. Ich entdeckte nämlich an ihm vorher mir unbekannte Verhaltensweisen: Ungeduld und Jähzorn.

Ich erlebte schon bei der Arbeit im Studio, wie schnell Wolfgang ausrasten konnte und mit dem Kopf oft buchstäblich durch die Wand wollte. Orgel und Klavier beherrschte er ja exzellent, aber wenn der Moog mal seinen Dienst versagte, war er kurz vorm Durchdrehen.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie er einmal bei der „Cannonball Symphony“ versuchte, einen bestimmten Sound hinzukriegen, der wie die Kombination aus einer elektronisch verfremdeten Trompete und eines Kanonenschusses klingen sollte. Weil anfangs die Trompete wie eine Karnevalströte klang und der Kanonenschuss mehr an eine Knallplättchen-Pistole erinnerte, biss er vor lauter Wut sogar mal ein Verstärkerkabel durch.