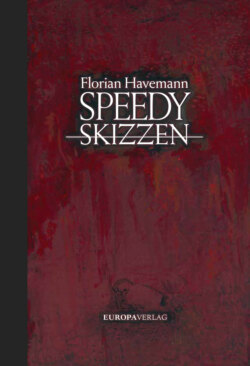

Читать книгу Speedy – Skizzen - Florian Havemann - Страница 50

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Kapitel 46: Knöpfstiefel aus historischem Anlaß

ОглавлениеSie trug sie ja sehr viel weniger, ihre Knöpfschuhe, und ihre Knöpfstiefel noch einmal weniger, als mir lieb gewesen wäre, aber an diesem Abend trug Speedy sie, und das sollte für uns, für unser Verhältnis eine Weichenstellung sein. Am 30. Januar, am Abend des 30. Januar, von dem ich damals natürlich nicht wußte, daß dies ein Datum werden würde, das auch ich mir wie jeder Deutsche merken würde, im Jahre 33 der 30. Januar, der Tag von Hitlers Machtergreifung, der Tag, an dem er Kanzler wurde des Deutschen Reiches. Ein Maler malt doch, ein Maler hängt nicht am Radio, ein Maler lebt nicht in seiner Zeit, in der Zeit, die heute dank des Radios auch eine so schnellebige Zeit geworden ist, und ich weiß noch ganz genau, an welchem Bild ich an diesem Tage malte und auch am Abend noch dieses kurzen Wintertages, an dem ich bald auf das für das Malen soviel bessere Tageslicht verzichten mußte. Es war warm im Atelier, schön warm, diesen Luxus leistete ich mir, der Bollerofen brannte, und die Fest- beziehungsweise Arbeitsbeleuchtung war eingeschaltet, und natürlich hätte ich das längst vergessen, an welchem Bild genau ich an diesem 30. Januar malte, von morgens bis abends malte, wenn das nicht Hitlers Tag gewesen wäre. Ein harmloses Bild, ein Bild ohne aktuellen Zeitbezug – so sehr bin ich dann doch nicht Visionär. Eine stillgelegte Fabrik war es, die ich malte, ein nicht sehr großes Bild, eine stillgelegte, halb schon im Verfall begriffene Fabrik, die ich in der Nähe von Erkner entdeckt hatte, und wenn man hier etwas konstruieren will, dann malte ich in dieser Fabrik den wirtschaftlichen Niedergang und Abstieg Deutschlands und damit den Grund für Hitlers Aufstieg, dann malte ich in diesem Bild die vielen Arbeitslosen, die jedoch auf meinem Bild selber nicht zu sehen waren, so sehr waren sie ihre Arbeit los. Die Arbeitsstätte im Verfall, und ich scheue mich nicht, mich dazu zu bekennen, daß ich diese halbe Ruine der Fabrikarbeit natürlich aus romantischen Gründen malte – nicht vom Stil her, der neusachlich trocken war und lapidar, ohne alle Atmosphäre, alles Atmosphärische, aber ohne den Kult der deutschen Romantik um die Ruine als Zeichen der Vergänglichkeit wäre ich wohl gar nicht darauf gekommen, so etwas Unansehnliches und Prosaisches wie eine leerstehende Fabrik zu malen. Ohne die deutsche Romantik bin ich als Maler gar nicht zu verstehen – auch wenn ich immer gegen sie angemalt habe. Die ganze Neue Sachlichkeit, das ist nichts weiter als ein Versuch, die Romantik fortzusetzen, sie mit anderen Mitteln fortzusetzen. Man lasse sich doch da von dem Etikett nicht in die Irre führen, denn natürlich muß sie das, muß die Welt romantisiert werden. Und sie muß es heute mehr denn je, denn heute ist die Welt häßlicher und gemeiner als jemals zuvor, und natürlich verdanken wir diese Häßlichkeit der Industrie, die erst die ganze Häßlichkeit in die Welt gebracht hat, und genau deshalb doch mußte ich als Romantiker, als allerdings verzweifelter Romantiker, denn anders als verzweifelt kann man ja heutzutage nicht Romantiker sein, eine Fabrik malen und in dieser Fabrik die Industrie. Die wilde Romantik der Industrie, der Fabriken und Werkstätten, sie galt es zu entdecken, wenigstens dort dann, wo sie sich in Ruinen offenbarte. Aber diese Romantik, sie mußte anders gemalt werden, nicht mehr so, indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Aussehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, wie das die alten Romantiker tun konnten, banal mußte es bleiben, sachlich und ohne die Überhöhung, die billige Übersteigerung des Atmosphärischen. Im Unscheinbaren das Großartige finden, aber es dabei unscheinbar lassen. Das ist die Kunst. Die wahre moderne Kunst, würde ich sagen.

Und in dieser Kunst übte ich mich am 30. Januar 33, und ich will das Ergebnis meiner Bemühungen gar nicht beurteilen, und ob mir nun das Romantisieren zum Fluch oder zum Segen gereichte in diesem Bild, das ich seit dieser Zeit nie wieder aus meinem kleinen Bilderdepot hervorgeholt habe – die Sache ist vorbei mit der Neuen Sachlichkeit, und ich würde doch heute keine Autobahn malen wollen, und nicht nur, weil das des Führers Autobahnen sind und ich mich vom Führer in meiner Kunst wenigstens fernhalten will, so fern es nur geht. Aber das könnte ein Fehler sein, und ein Platz in der Kunstgeschichte wäre mir vielleicht sicher, würde ich, wenn schon nicht seine Autobahnen, dann aber doch den Führer malen. So wie ich ihn sehe natürlich. Nicht, wie er gern gesehen werden will. Nationalsozialistisch vom Sujet her, unnationalsozialistisch in meiner Kunst. Das bin ich ihnen wohl noch schuldig, wo sie mich jetzt einer unnationalsozialistischen Lebensweise beschuldigen und ich damit den Hitler sozusagen bei mir im Schlafzimmer habe – an diesem Abend des 30. Januar aber wußte ich noch nichts davon, und hätte man mich an diesem Abend um meine Meinung gefragt, dann hätte ich wie ein Blöder, wie viele andere Blöde auch gesagt, daß der Herr Hitler sich als Reichskanzler wohl nicht lange würde halten können. Wir hatten ja schon einige rasch vergängliche Pflanzen hinter uns, den Herrn von Papen und dann den Schleicher, den General ohne die Macht der Reichswehr hinter sich, und den Brüning, mit dem alles anfing mit den Notverordnungen, dem Regieren ohne Reichstagsmehrheit. Aber Speedy ist politisch instinktsicherer, Speedy wußte das von Anfang an, daß sich dieser Herr H etwas länger halten würde – mich ergriff an diesem Abend nur die Angst, daß ich in dieser schnellebigen Zeit mal ganz schnell ums Leben gebracht werden könnte, von Hitlers SA, der braunen Horde, die doch wenigstens einmal so richtig wüten wollte in Deutschland, nachdem sie’s so lange geübt hatte. Aber diese Angst, sie ergriff mich nicht ganz und gar, und das verdanke ich Speedy, die wohl genau dies nicht wollte, dies verhindern wollte, daß ihr armes, eh schon verunsichertes Männchen und Ehemännchen das große Schlottern kriegt und seinen Pinsel nicht mehr halten kann in diesen so bewegten Zeiten, wo man doch nur eines hoffen lernte: daß einen die Geschichte in Ruhe lasse, daß sie nicht zur Tür hereinspaziert komme und nicht im Schlafzimmer nachschaue. Statt der Geschichte kam Speedy zu mir ins Atelier hereinmarschiert, und wenn ich sage marschiert, dann sage ich dies, weil es schon von draußen Klack, Klack machte, als Speedy den kurzen Weg von unserm Haus, unserer Hütte zu meinem Atelier hinten im Garten entlangschritt, in Stiefeln nämlich, in ihren Knöpfstiefeln ganz genau, ihren so sehr von mir geliebten Knöpfstiefeln. Ich wußte gar nicht, was mir die Ehre verschaffte eines solchen hohen und seltenen Besuchs, und ich wußte erst recht nicht, daß es die SA war, die zur selben Stunde in einem unendlichen Zug durchs Brandenburger Tor marschierte, in ihren Stiefeln, ihren soviel weniger reizvollen Schaftstiefeln, die meine geliebte Ehefrau und Speedy auf den großartigen Einfall gebracht hatte, es in ihrer Weise den braunen Horden gleichzutun. Aber auch sie hatte ja so etwas wie eine Machtergreifung vor, mit ihren Knöpfstiefeln, den so sehr von mir geliebten, mit den Stiefeln, die mich schwach machen, die meine Schwäche auf das Süßeste offenbar werden lassen – doch nennen wir es nicht Macht und Machtergreifung, nennen wir es Gegenmacht und den Versuch Speedys, den natürlich erfolgreichen Versuch, da mitten in Deutschland, in einem kleinen Vorort Berlins gegen die machtergreifenden Nazis anzustinken, um wenigstens einem Menschen noch, mir, einen Hort der Sicherheit zu bieten. Ein Ablenkungsmanöver. Ein gelungenes Ablenkungsmanöver – wäre Speedy einfach so zu mir rüber ins Atelier gekommen, ich hätte sie wahrscheinlich gefragt, was sie zu mir führe, und das hätte sie sicher nicht: mich glattweg belügen können und mir verschweigen, daß es der Führer sei, der sie zu mir führt. So aber, in ihren Knöpfstiefeln kommend, fragte ich sie nicht nach ihren Gründen, hatte ich gar keinen Grund, nach ihren Gründen zu fragen. Da setzt doch das Denken bei mir aus. Segensreiche Wirkung von Knöpfstiefeln: es gibt nur noch sie für mich, wenn es sie gibt, und natürlich die Frau, die so wunderbar ist, diese Knöpfstiefel an ihren Füßen zu tragen. Der Rest der Welt – einfach ausgeblendet.

Speedy kam zur Tür herein meines zum Atelier umgebauten Gartenhäuschens, ich stockte atemlos, hielt den Pinsel in der zitternden Hand und schaute mich um, und da stand sie, meine Göttin. Und sie blieb in ihren Knöpfstiefeln in der Tür stehen, herrisch, obwohl es sie doch frösteln mußte in ihrem grünen Samtkleid, und wenn sie nicht gleich gesagt hätte: »Komm rüber ins Haus!«, und wenn dies nicht mehr als nur von ihr mal so gesagt gewesen wäre, wenn es nicht einem Befehl geglichen hätte, ich wäre wohl sofort vor ihr auf die Knie gegangen, auf den Knien und allen vieren zu ihr gekrochen, ihr zu Füßen, ihren Knöpfstiefeln zu Füßen, meine gestiefelte Göttin anzubeten, denn dazu brauche ich keinen Befehl, das mache ich von ganz allein. Ich sagte nur: »Ich komme sofort«, und daß ich noch den Pinsel saubermachen müsse, was so nicht unbedingt gesagt werden mußte, Speedy ist Malerfrau genug, um dies zu wissen, daß Pinsel immer saubergemacht werden müssen. Ich sagte es mit aufgerissenem Maul, und schon war sie wieder verschwunden, wie eine wunderbare Erscheinung, wie eine Fee, eine gute, eine bestiefelte Fee. Ich reinigte den Pinsel, und ich tat es, so gut ich in meiner Aufregung konnte, und ich tat es, um dadurch ein bißchen wenigstens meine Aufregung zu bekämpfen. Und dann schaute ich noch einmal auf das Bild mit der Fabrikruine, aber es wäre falsch zu behaupten, ich hätte dieses Bild in diesem Augenblick noch wirklich gesehen und einen überprüfenden Blick auf mein Tagwerk geworfen. Ich rettete mich in die Routine, ich sah noch einmal nach dem Ofen, ich knipste den Lichtschalter aus, ich verschloß die Tür zum Atelier hinter mir, und ich klopfte mir dann auch die Schuhe ab, nachdem ich die paar wenigen Schritte durch unseren kleinen Garten gegangen war. Und dann betrat ich das Haus, und ich betrat es am ganzen Leibe zitternd, und es war nicht die winterliche Kälte allein, die mich zittern machte, es war Speedy.

Es war merkwürdig dunkel im Haus, ungewohnt, unerwartet dunkel – nur vom Wohnzimmer, unserm etwas zu klein geratenen Salon her kam Licht, mildes Licht, weiches Licht. Speedy hatte Kerzen angezündet, hatte eine ganze Reihe von Kerzen überall in unserm Salönchen verteilt, und einen Moment wähnte ich mich in einer Kirche, einer kleinen Kapelle – Kerzenlicht, meine Angebetete, meine Göttin zu illuminieren. Aber Speedy hatte diese Anregung für ihre Kerzen ganz woanders her, nicht von ihrer Kirche, sie hatte sie aus dem Radio, das damals noch ein ganz gewöhnliches Radio war und kein Volksempfänger wie heutzutage: SA marschiert, und Speedy hatte es vor einer halben Stunden in einer Reportage vom Brandenburger Tor gehört. SA marschiert, feierlicher Fackelaufzug der braunen Horden, im Schein der Fackeln hinein in das Regierungsviertel in der Wilhelmstraße, vor der Reichskanzlei dem neuen Reichskanzler, ihrem Adolfo dem Ersten zu huldigen, als wär’s kein bloßer Kanzler nach vielen anderen Kanzlern, und in Deutschland kamen und gingen die Kanzler ja zu dieser Zeit, und Hitler ließ die SA marschieren, er wollte mehr als die bloße Kanzlerschaft, er wollte wirklich die Macht und sie nicht mehr loslassen. Und er hat sie ja dann auch nicht mehr losgelassen, bis zum heutigen Tag nicht, der mich nationalsozialistisch wegen unnationalsozialistischer Lebensweise hinter Gittern sieht – doch das war natürlich an diesem Tag seiner Machtergreifung noch nicht abzusehen. Jedenfalls für mich nicht, für Speedy schon, denn Speedy sah in diesem nächtlichen Fackelzug seiner SA durchs Brandenburger Tor an jenem unseligen Tag der Machtergreifung Hitlers den Beginn der nationalsozialistischen Revolution. Ohne diesen Aufmarsch wäre es auch für Speedy nur ein weiterer Kanzlerwechsel gewesen, und auf diesen Kanzlerwechsel wäre dann bald ein weiterer Kanzlerwechsel erfolgt. Es war dieser Aufmarsch, den Speedy so alarmierend fand. So sagte sie mir jedenfalls in der gleichen Nacht noch, und ich Idiot, ich politisch so instinktloser Idiot wollte es als bloße Siegesfeier abtun, und wenn, sagte ich, wenn, dann wäre dies der Ersatz für die Revolution, die doch nicht stattfinden wird, eine für die simpel gestrickten Parteigenossen inszenierte Chimäre – beide sollten wir damit, jeder auf seine Weise, recht behalten, Speedy, weil dieser Herr Hitler immer noch und seit mehr als sechs Jahren nun Kanzler ist, und ich, weil diese ganze großartige nationalsozialistische Revolution nicht sehr viel mehr als eine Inszenierung des Propagandaministeriums ist, Speedy aber mehr als ich, denn soviel ist bei dieser nationalsozialistischen Revolution doch herausgekommen, daß ich durch sie ins Gefängnis hereingekommen bin, weil ich nicht so nationalsozialistisch leben wollte, leben konnte, wie es für diese Revolution angemessen wäre – heute erkennt man das ganz klar, mit dem Abstand der Jahre, daß sich an den Ereignissen dieses 30. Januar schon der zwiespältige Charakter der ganzen Naziherrschaft hätte ablesen lassen können. Aber damals, damals doch nicht, an diesem Abend doch nicht, dazu war das doch ein viel zu neuartiges Phänomen, und im Kopf bin ich bis zum heutigen Tage damit noch nicht ganz fertig, denn unsere alten Begriffe, die taugen doch dafür nicht.

Ich sah an diesem Abend des 30. Januar 33 erst mal sowieso nur die Kerzen, Speedys Kerzen und nicht die Fackeln der SA, von denen ich ja nichts wußte, von denen meine Frau mich auch nicht in Kenntnis setzte, jedenfalls in diesem Moment noch nicht, und es waren auch nicht die Stiefel der neuen Machthaber, zu deren eifrigem Stiefellecker in an diesem Abend mutierte, sondern es war die Macht meiner hochverehrten Frau und Ehegattin, es waren die Knöpfstiefel von Speedy, die ich anbetete und mit meinen Küssen bedeckte. Es war die süße Unterwerfung, nicht die bitter politische, nicht die des feigen Opportunismus, es war das Glück des devoten Ehemanns, der sich seiner Domina zu Füßen wirft, seinem Frauenideal, der Frau, von der er sich nur zu gern quälen und erniedrigen läßt und mit Lust demütigen – nur daß diese Frau in meinem Falle beziehungsweise dem von Speedy sich dann leider nicht als grausam genug erwies, als nicht sadistisch genug für meinen masochistischen Geschmack. Aber an diesem schrecklich schönen Abend war auch das mir noch nicht restlos klar, ich ahnte es, aber ich hoffte noch, und an diesem Abend gab Speedy meiner Hoffnung Nahrung, und wie ich heute weiß, tat sie es ganz gezielt und um mich, den sie für einen Hysteriker hält, von etwas anderem abzulenken, von den politischen Ereignissen da draußen in der Welt, von dem Herrn Hitler und seiner SA und von den Gedanken daran, was diese Machtergreifung durch die Nazis wohl oder mehr übel für mich und mein Leben, für unser Leben und meine Kunst bedeuten mochte. Für meine Kunst das Aus. Speedy sagte mir später einmal, als wir auf diesen Abend zurückkamen, und natürlich war das gemein von ihr, und es sollte das ja auch, gemein sein, sie habe an diesem Abend einfach nicht mit mir politisch diskutieren wollen, habe sich nicht meine Fehleinschätzungen anhören und vergeblich dagegen an argumentieren wollen – ich weiß nicht genau, was sie meinte, ob sie eine hysterische Reaktion von mir voraussah, eine Reaktion der Angst, der Furcht, des Schreckens, Erschreckens oder doch, daß ich es eher zu verharmlosen versuchen würde, wie ich’s ja dann am nächsten Tag ihr gegenüber tat. Die richtige Angst, die kam später, die kam erst, als der Reichstag brannte. Aber trotzdem hätte ich genauso gut auch vollkommen hysterisch reagieren können an diesem Abend, und vielleicht habe ich bei unserer Diskussion am nächsten Tag auch nur deshalb eher abzuwiegeln, die Bedeutung dieser gravierenden politischen Veränderung herunterzuspielen versucht, weil Speedy, und das für mich ganz überraschend, die Kassandrarolle übernahm, die der Warnerin und düsteren Prophetin – bei einem Ehepaar verteilt sich ja so was, außer es herrscht eitel Harmonie und Übereinstimmung, und es verteilt sich auch deshalb und bei einem solchen Ereignis, das als Weltgeschichte zur Haustür hereinkommt, hereinmarschiert, weil es ja nicht wirklich abzuschätzen ist, weil man sich da so oder eben so nur verschätzen kann. Alles bleibt Spekulation, und wir wissen doch von dem meisten nicht, das wir da eigentlich in unsere Rechnung mit einstellen müßten – im nachhinein ist man immer schlauer, und die Geschichte wird erst dann Geschichte, wenn sie schon Geschichte ist.

Dieser Abend des 30. Januar, er war ein Abend der Stille, ein Abend der ganz wenigen Worte nur im Hause Schlechter, und fünfzig Kilometer entfernt von uns sangen sie martialisch das Deutschland-Lied bei ihrem Marsch durchs Brandenburger Tor, und die Massen vor der Reichskanzlei, sie wollten ihren frisch ernannten Reichskanzler sehen, sie schrien, und ihr Heil, Heil dann, als der Führer sich gnädig und berauscht zeigte, es wollte kein Ende nehmen – das böse Gerücht sagte später, als diese Begeisterung schon etwas abgeflaut war, Hitler hätte in seinem Siegesrausch und Taumel in den Teppich gebissen, während die entfesselten Massen draußen nach ihm riefen. Gerüchte halt, und es gibt viele. So viele wie noch nie zuvor, wo wir doch keine freie, sondern nur noch eine gleichgeschaltete Presse haben. Diese Ungleichzeitigkeit zwischen dem Welt- und dem privaten Geschehen, die mir schon in Berlin während der Novemberrevolution aufgefallen war, sie hat etwas Faszinierendes. Und auch natürlich etwas zutiefst Erschreckendes. Die einen sitzen im Café, während die anderen ihr Leben opfern. Das ist zum Verrücktwerden dran. Aber ich wußte nichts von dieser Ungleichzeitigkeit, und hätte ich davon gewußt, hätte mich Speedy schon im Atelier darüber informiert, was sie im Radio gehört hatte, ich wäre wohl nicht imstande gewesen, diese Faszination zu genießen. An diesem Abend wohl nicht. An diesem Abend, wo ich vor meiner kerzenbeschienenen Speedy auf die Knie sank und auf allen vieren nun doch mich meiner Göttin näherte – ohne daß sie ein Wort hätte sagen, mir den Befehl dazu erteilen müssen. Vorauseilender Gehorsam, und Speedy nahm es gnädig auf. Und sie streckte mir ihren Knöpfstiefel wortlos entgegen, und ich wußte, ohne daß sie es mir erst hätte sagen müssen, was ich zu tun hatte. Ich wußte es, weil ich es doch wollte und endlich durfte: die Spitzen ihrer Knöpfstiefel küssen und mich dann langsam an der Reihe ihre Knöpfe empor küssen, und als ich oben angelangt war, schaute ich zu ihr hoch, mit sabberndem Maul wahrscheinlich, und ich hörte auch nicht auf zu sabbern, als Speedy dann, wiederum wortlos, ihr grünes, schönes Samtkleid anhob und ich mich immer weiter mit meinen Küssen dem Höhepunkt entgegenküßte, magisch angezogen von dem, was ich dort unter ihrem Kleid und zwischen ihren Schenkeln finden würde. Und fand. Die heil’ge Grotte, den Tempel ihrer Lust und Weiblichkeit, der mir zu betreten verwehrt war, in den andere aber sehr wohl eindringen durften. Ich aber nicht. Niemals. Und ich konnte froh sein, ihr wenigstens so dienen zu dürfen, so oral und mit fleißiger Zunge. Und mit einem Mal, während ich diente, während meines ganz persönlichen Gottesdienstes, hörte ich, gedämpft durch den Stoff ihres Kleides und noch einmal durch den ihres Unterrocks, Speedys Stimme, und Speedy sagte: »Hitler ist Reichskanzler, die SA marschiert durchs Brandenburger Tor.« Ganz lapidar, ganz sachlich im Ton, und es erreichte mich nicht wirklich – als spielte sich das Weltgeschehen wie hinter einem Schleier für mich ab. Voller Erfolg für Speedy. Dank Speedy. »Mein Mann macht das übrigens sehr gut«, sagte Speedy.

Und das am 30. Januar 1933.

»Ich könnte ihn nur loben, sehr einfühlsam, sehr zufriedenstellend«, sagte Speedy.

Und das am 30. Januar 1933.

»So gut, als verfüge mein Mann über das Wissen, die Erfahrung einer Frau«, sagte Speedy.

Und das am 30. Januar 1933.

»Da kommt direkt etwas Weibliches zum Vorschein in meinem Mann, in seiner Hingabe«, sagte Speedy.

Und das am 30. Januar 1933.

»Fast könnte ich es vergessen, daß er ein Mann ist, und schließe ich die Augen, dann vergesse ich es«, sagte Speedy.

Und das am 30. Januar 1933.

»Als wäre es eine Lesbe, die mich befriedigt«, sagte Speedy.

Und das am 30. Januar 1933.

»Ich glaube, ich sollte meinen Mann etwas verweiblichen, auf daß er auch äußerlich mehr einer Frau gleiche«, sagte Speedy.

Und das am 30. Januar 1933.

Und das am 30. Januar 1933, an dem Tag, an dem in Deutschland Adolf Hitler Reichskanzler wurde, die Nazi die Macht ergriffen, der Männlichkeitswahn des starken Mannes seinen Sieg feierte. Und das mir, Schlechter, der ich immer noch unter ihrem Rock steckte, während ich Speedy, meine Frau und Ehegattin, so reden hörte. Das mir, der darob freudig und stolz erschauerte. Mir, der sich selber soeben so wunderbar weiblich gefühlt hatte. Ein Glückstag, dieser 30. Januar 1933.