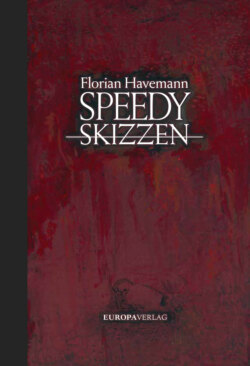

Читать книгу Speedy – Skizzen - Florian Havemann - Страница 58

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Kapitel 54: Brandgeruch

ОглавлениеDer Maler in mir, er könnte doch immerhin als Rechtfertigung für meine sensationslüsterne Schaulust herhalten, und Turner hat doch genau das gemalt, den Brand des Parlaments in London, und er wäre das Vorbild gewesen – aber er hätte es für mich doch nicht sein können, wo ich doch nicht so ein Lichtmaler bin, kein Maler optisch faszinierender Effekte, und wahrscheinlich hätte mich dies von meinem Weg abgebracht, mich noch einmal mehr zu einem Epigonen gemacht, zu dem dann von William Turner. Aber ich dachte gar nicht dran, daß ich den brennenden, den qualmenden Reichstag hätte malen, in Essig und Öl verewigen können – die Zeiten sind doch vorbei, wo es jetzt die Fotografie für so was gibt, die den Vorteil hat, das authentisch abzubilden und wiederzugeben, objektiv und nicht durch die künstlerische Brille, die Augen eines Künstlers. Und Feuer in Schwarz/Weiß wie bei den Fotos, das hat dann noch seinen besonderen Reiz, und wer könnte noch so ein Rot zusammenmischen wie das des Feuers, und brennen, brennen muß es dann auch noch auf dem Bild – ich habe so was doch nie probiert und würde mich daran gar nicht wagen. Es überstiege vollkommen meine malerischen Fähigkeiten, denn eines ist ja Feuer nicht: so sachlich, wie es ein Neusachlicher, wie ich es nun mal im Kern bin und bleibe, braucht – ich würde ja auch nie Wasser malen oder mich wirklich mit einem Himmel abplagen wollen und mit Wolken oder gar Sonnenuntergängen. Das E-Werk, wo ich’s doch versucht habe, mit gleich allem, mit Wasser, Wolken und einer Sonne, die abendlich hinter Bergen versinkt, es war doch ein Reinfall. Meine ganze Romantik, sie kann doch nur noch unromantisch daherkommen, neusachlich, und das ist natürlich wiederum auch schade, denn am besten wäre doch die Malerei, die alles kann. Meine kann es nicht.

Ich wollte ihn nicht malen, den brennenden, den an diesem Tag, folgte ich der Reportage, die ich früh im Radio gehört hatte, nun nur noch qualmenden Reichstag, aber ich wollte ihn gern sehen, ihn gern gesehen haben – einfach so. Aus Neugier, Sensationsgier, Schaulust. Wie alle Welt. Und pyroman sind wir doch alle ein bißchen, das Feuer zieht an. Weil es gefährlich ist. Angstlust. Und natürlich hoffte ich, daß wir bei unserem Weg in die Stadt, bei unseren Wegen durch die Stadt da mal beim Reichstag vorbeikommen würden. Und ich dann da stehenbleiben könnte. Mir das ansehen. Meine Neugier, Sensationsgier, meine Schau- und Angstlust befriedigen. Da kann man lange drüber philosophieren und sich vielleicht philosophierend auch darüber erheben, daß wir Menschlein so sensationsgeil veranlagt sind, aber das ändert doch nischt an der unglaublichen Anziehungskraft, Faszination des Feuers – ob das nun primitiv ist oder nicht, das ist mir doch egal, und dann gibt es da doch noch etwas anderes, das auf mich so faszinierend wirkt: daß so ein geschichtsträchtiges Ereignis, und als weltbewegendes, zumindest Deutschland veränderndes Ereignis würde ich den Reichstagsbrand schon bezeichnen wollen, auch im zeitlichen Abstand noch, wiederum nur so lokalisiert ist, an einem Ort in der Stadt stattfindet, während ansonsten das Alltagsleben einfach weitergeht und sich nicht darum zu kümmern scheint – das habe ich doch bei der Novemberrevolution so beobachten können, beim Spartakus-Aufstand, da war das auch schon so, da wurden im Zeitungsviertel Leute erschossen, während andere auf dem Kudamm im Café saßen, als wäre nichts. Und das ist irre, vollkommen irre. Die meisten lesen’s dann doch erst am nächsten Tag in der Zeitung, was direkt neben ihnen Spannendes passiert ist. Irgendwie geht das Leben immer weiter, und auch Speedy und mein Leben sollten ja an diesem Tag weitergehen, parallel zum aktuellen Zeitgeschehen. Sie wollte das so, und ich, ich hatte mich darauf eingelassen. Weil ich doch wußte, daß es besser so war. Besser für uns, besser für mich. Auch für mich. Aber sehen, schauen, meine Neugier, meine Sensationsgeilheit befriedigen, das wollte ich doch auch gern, und Speedy, Speedy wußte das natürlich ganz genau, daß ihr Mann, der Maler mit dem Malerauge, gern mal schauen würde, daß er richtig Lust hätte zu schauen, wie der Reichstag brennt oder wie er jetzt nach dem Brand ausschaut, verbrannt und angekokelt und vielleicht noch qualmend, Speedy weiß das doch, daß ich mit in diese Kategorie der Schaulustigen gehöre, Speedy kennt mich doch, und soll sie dies ruhig für ein Anzeichen meiner Herkunft aus der primitiven Unterklasse halten, die gute Schweizer Bürgerstochter, die sich selber zu fein dafür wäre, einem solchen Impuls nachzugeben.

Und Speedy ist ja eine starke Frau, eine Frau, die nicht nur einen klaren Willen hat, eine Frau, die es auch gewohnt ist, ihren Willen durchzusetzen, und wenn sie das nun mal ihrem Mann nicht gestatten will, einen neugierigen, sensationslüsternen Blick auf den Reichstag zu werfen, dann wird sie mit diesem primitiven Hansel von Mann dort auch nicht vorbeigehen oder wenigstens in der Nähe vorbeifahren, damit er schauen und sehen kann, was er so gerne sehen würde – so ist das, und das war mir natürlich vollkommen klar. Deshalb brachte ich dieses Thema, ob wir nicht mal beim Reichstag vorbeischauen könnten, während unserer Fahrt mit der S-Bahn in die Stadt gar nicht zur Sprache. Ich erwähnte den Reichstag gar nicht, den ich so gern in seinem derzeitigen Zustand gesehen hätte, und dies in der Hoffnung, daß Speedy, deren Abneigung gegen Schaulustige ich ja kenne und auch damals schon zur Genüge kannte, erst gar nicht daran denke und so sehr nicht daran denke, daß wir da von ihr unbedacht in diese Gegend geraten und ich auf diese Weise dann doch vielleicht einen Blick auf ihn werfen könne, auf den Reichstag. Aber so unbedarft ist meine Speedy natürlich nicht, daß sie nicht in etwa wüßte, was in ihrem Mann vorgeht, und in Berlin kennt sie sich doch auch genügend gut aus, daß sie da mal nicht eben unbeabsichtigt in die Gegend des Reichstages gerät, wenn sie nicht genau in diese Gegend geraten will, und so wunderte es mich doch, daß sie, nachdem sie mit mir am Bahnhof Friedrichstraße aus der S-Bahn ausgestiegen war, einen so unnötig komplizierten Weg wählte, wenn denn das so stimmte, was sie mir gesagt und angekündigt hatte, daß sie mit mir nach Schöneberg wolle, wo sie ein paar ansprechende Miederwarengeschäfte mit freundlicher Bedienung kenne, die wohl dann dafür dasein sollte, sie bei der Auswahl eines Korsetts für mich zu beraten – um nach Schöneberg zu kommen, wären wir doch einfacher am Zoo ausgestiegen und hätten uns da nicht zu dieser Bushaltestelle beim Deutschen Theater in der Nähe durch die engen und immer eigentlich vollen Straßen hinter der Spree durchschlängeln müssen. Wollte sie etwa zu dem Bus dort, der dann die Wilhelmstraße entlangfährt und mir also von ein paar Stellen aus einen Blick auf den Reichstag zu erhaschen erlauben würde?

Speedy ist ja nicht einfach nur eine starke Frau, die ihren Willen, ihre Auffassungen durchzusetzen gewohnt ist, Speedy ist ja auch eine Frau und dann Ehefrau, die es durchaus darauf anlegt, mir gegenüber, ihrem unbedarften Ehemann gegenüber, ihre Stärke und Machtstellung als so etwas wie eine Erziehungsdiktatur auszuüben – im Jahre 33 jedenfalls, und damit sechs Jahre nach unserer Eheschließung glaubte sie das noch, ihren Mann und also mich erziehen und ummodeln zu können. Später hat sie dies dann doch mehr und mehr aufgegeben, leider aufgegeben, damals aber, da war ich noch ihr Erziehungsobjekt, und das Erziehungsobjekt Schlechter glaubte und mußte annehmen, daß dies nicht ohne Hintersinn geschah, wenn sie nun mit mir genau in diesen Bus einstieg, der in der Nähe des Reichstages entlangfährt – sollte sie mir denn etwa wirklich einen kurzen Blick auf den Reichstag gönnen wollen, einen zumindest ganz kurzen vom Bus aus? Ich wußte ja in etwa, wo diese Buslinie langführt, und mit jedem Meter also stiegen meine Chancen, und Speedy hatte doch auch unsern Sitzplatz im Oberdeck so gewählt, daß wir, auf der rechten Seite sitzend, den Reichstag würden sehen können. Und dann kam er, wir sahen ihn zum erstenmal, als wir auf der Wilhelmstraßen-Brücke über die Spree fuhren, und wir sahen ihn dann gleich noch einmal für einen kurzen Moment, als wir die nächste Straße kreuzten, und es wimmelte da nur so von Leuten, und die Feuerwehrautos standen in großer Zahl herum, und es qualmte auch noch aus einer Ecke des großen, klobigen und eigentlich so häßlichen Gebäudes, und wie gern wäre ich da nun aus dem Bus ausgestiegen und hätte mir die ganze Sache mal von nahem angesehen, und Speedy, Speedy wußte das natürlich ganz genau. Kurz nachdem wir mit dem Bus die Linden überquert hatten, fragte sie mich, und sie tat es ganz scheinheilig und so, als hätte ich bei ihr eine Chance, daß ich doch wohl sicher gern mal aussteigen und mir den Reichstag aus der Nähe ansehen würde, und eine Frage war das nur insoweit, als sie hinten am Ende dieses Satzes ein bißchen mit der Stimme hochging. Und natürlich mußte ich das bejahen, es war ja die Wahrheit. Und nur in der Wahrheit lag meine Chance, sie gnädig zu finden gegenüber einer allzu menschlichen Schwäche, meiner Schwäche. Aber Speedys Perspektive war doch eine andere, eine katholisch strenge in diesem Falle, sie sagte: »Das überlassen wir doch mal Gott, er sieht alles, und er soll auch alles sehen.« Und das reizte mich dann doch zum Widerspruch, und ich erwiderte: »Weil sich dein Gott sonst in seiner Ewigkeit zu Tode langweilen würde oder weswegen?« Darauf Speedy, so sehr strenggläubig, wie sie manchmal sein konnte: »Weil er richten wird und auf menschliche Zeugen bekanntlich kein Verlaß ist.« Was gab’s dazu noch zu sagen: wenn das so ist? Schade. Aber Speedy war noch nicht ganz fertig mit mir, ihr armes Männchen hatte noch eine weitere, dann aber nicht mehr so theologische Lektion zu lernen, sie sagte, und sie sagte es hart und schroff: »Aber wir werden es auch aus einem anderen Grund nicht tun, uns den Reichstag ansehen, den du so gerne sehen würdest.« Was mochte das für ein Grund sein? Ein Grund, wie sie sagte, der mehr der menschlichen Sphäre nahe sei, in der wir uns bewegen, und dann fragte sie mich, ob ich auch den noch wissen wolle, und natürlich wollte ich und mußte ich auch dies bejahen, kleinlaut bejahen, meiner menschlichen Kleinheit angemessen. Nachdem ich mich in meiner Winzigkeit zu erkennen gegeben hatte, sagte Speedy: »Du hast doch sicher die graue Masse vor dem Reichstag gesehen, die Schaulustigen … « Hatte ich. Ich nickte also. Und Speedy weiter: »Ich möchte mich da mit dir nicht einreihen, und ich möchte auch nicht, daß mein Mann einem solchen primitiven Verlangen nachgibt, und da du selber nicht die Kraft dazu hättest, dem zu widerstehen, wird deine Frau dafür sorgen, daß du dies nicht kannst.« Das war klar ausgedrückt, so klar, daß es mir auch nicht geholfen hätte, mich mit meinem Malerauge zu rechtfertigen, damit, daß ich doch immerhin Maler sei, und auch ein Hinweis auf Turner, der den Brand des House of Parliament in London gemalt habe, hätte hier bei Speedy nicht verfangen. Also schwieg ich, verzog natürlich das Gesicht dabei, ihr meine Enttäuschung nicht verbergend, und als sie mich so sah, sagte sie etwas, das mir doch zu denken gab: »Würdest du denn gern bei deiner Hinrichtung feixendes Publikum mit dabeihaben wollen? Oder eine gaffende Menge, wenn dir ein Auto grad das Bein abgefahren hat?«

Das war natürlich eine gute Frage, und sie war deshalb so gut, weil ich sie, als Speedy sie mir stellte, gar nicht zu beantworten wußte – heute aber, ein paar entscheidende Nazi-Jährchen später und nun, wo ich hier im Gefängnis und damit in einer anderen Situation stecke, wüßte ich sie schon zu beantworten, diese Frage, zumal sie ja auch eine sehr viel drängendere geworden ist, jetzt, wo mir nicht nur ein Gerichtsverfahren, eine dann immer noch ordentliche Verurteilung droht, sondern vielleicht auch die für das Regime sehr viel elegantere Lösung des Problems Schlechter, das so viel unordentlichere KZ, und meine Antwort wäre, daß ich die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen haben möchte bei einer Gerichtsverhandlung gegen mich, das feixende Publikum, das sich über diesen lächerlichen Ehemann mokiert und moralisch erhebt, der nichts dagegen hatte, daß seine Frau ganz unnationalsozialistisch mit anderen Männern ins Bett geht, der dagegen ob seiner zu klein geratenen Männlichkeit nichts dagegen haben konnte. Ich würde mich in meine Lächerlichkeit retten wollen als die einzige Möglichkeit, meine Würde zu bewahren, das bißchen, was ich an Würde nur habe. Ich würde das feixende Publikum, das nur glauben kann, einem solchen wie mir geschähe nur recht, sogar bei meiner Hinrichtung dabeihaben wollen, die Schaulustigen, die Sensationsgeilen, bei meinem letzten, schweren und schwersten Gang zum Schafott, ich würde eine öffentliche Exekution verlangen, die leider aber auch der soviel barbarischere Nazi seinen Opfern nicht zugestehen will, und ich würde mir in die Hosen scheißen dabei vor Angst und hätte nichts dagegen, nach Scheiße stinkend mein Leben auszuhauchen, wenn ich nur ein paar Leute mehr mit meinem Gestank belästigen, wenn ich ihre Fressen dabei sehen könnte – und warum würde ich das, ein solches schmähliches Ende bevorzugen? Weil es mir den Abschied von der Welt erheblich leichter machen würde, sähe ich die Menschheit in meinen letzten Momenten in dieser widerlichen Verfassung: feixend, gierend nach meinem Tod, angewidert von diesem kläglichen Hosenscheißer, von einem Schlechter, der noch nicht mal bei seinem Abgang eine gute Figur abgibt. Mitleidslos. Roh. Und dann gehen sie heim zu ihrem Sonntagsbraten. Oder kehren ein, ein kühles Bier zu trinken mit viel Schaum obenauf. Und ihre Welt ist in Ordnung. Aber ich übertreibe natürlich wieder mal, denn soweit wird mich meine unnationalsozialistische Lebensweise nicht bringen, daß man mich umbringt, umbringen will. Bleibt das KZ, und da würde es mir schwerer fallen, totgeschlagen zu werden, entkräftet zusammenzusinken, mein Ende herbeiwünschend, und es würde mir schwerer fallen, weil ich dort dann doch wohl nicht nur mit Monstern zu tun hätte, sondern mit Menschen, mit meinesgleichen, Menschen und Opfern, Menschen gleich Opfern, mit der Menschheit also, wie auch ich sie lieben könnte und dann lieben müßte – bliebe nur darauf zu hoffen, daß auch diese Menschen im KZ keine Menschen sind, daß auch sie den perversen Schlechter verachten. Als unpolitisch. Weil ich nicht gekämpft habe, keinen Widerstand geleistet habe. Noch nicht mal schwul bin und den rosa Winkel doch nur zu Unrecht tragen würde. Ein Nichts. Ein Asozialer.