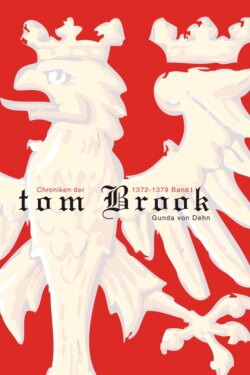

Читать книгу Chroniken der tom Brook - Gunda von Dehn - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Kapitel 12 Die Wicca

ОглавлениеSchon mehrere Male war Hima in Addas Kammer gewesen. Aber immer musste sie feststellen, dass ihre ‚lüttje Puppe’ noch schlief, und ihre zaghafte Versuche, sie aufzuwecken, kläglich scheiterten. Adda begegnete diesen Bemühungen nur mit einem widerwilligem Gebrummel, ehe sie sich auf die andere Seite wälzte. So schlich Hima denn immer wieder davon, um später noch einmal nachzuschauen und nahm sich vor, dann energischer vorzugehen - zumindest besaß sie die feste Absicht. Natürlich blieben Himas Weckversuche nicht unbemerkt. Adda fehlte nur die Lust zum Aufstehen, war sie doch gerade erst zu Bett gegangen, und außerdem wollte sie gern noch allein sein – nachdenken – träumen... Müde? Nein, nicht wirklich. – Schön, das Fest. Herrlich! - Sie dachte an die vergangene Nacht und reckte sich wohlig in ihrem weichen Federbett: Braut des Häuptlings Folkmar Allena, des mächtigsten Mannes diesseits der Ems - nach ihrem Vater, versteht sich. Sie sieht sein Gesicht; dieses Gesicht mit den freundlichen grauen Augen, dem Grübchen in der linken Wange, das immer dann erscheint, wenn er spöttisch die Lippen schürzt, und das geschieht häufig. Unwillkürlich denkt sie an seine Lippen, den Kuss... Er hinterließ eine unbestimmte Ahnung, eine Sehnsucht nach Liebe, Zärtlichkeit. Wie weich und doch so fest fühlte sich Folkmars Mund an. Adda fährt mit der Zungenspitze tastend ihre brennenden Lippen nach, sucht den Kuss nachzuempfinden, diesen ersten Kuss ihres Lebens, der mehr ist als nur Ausdruck verwandtschaftlicher Bande. Sie will das Gefühl bewahren, will es festhalten; ein Leben lang will sie es bewahren in ihrem Herzen...

Ihr Kopf fühlt sich dumpf an. Die lange Nacht, die Aufregung... Wie oft hat sie den Reigen getanzt? Egal wie oft. - Da ist der feste Druck seiner Hände. Welch seltsames Gefühl erfüllt sie? Hochmut? Stolz auf ihren zukünftigen Ehemann? Adda weiß das merkwürdig sehnsüchtige, zu Folkmar drängende Gefühl nicht genau zu deuten. Sie ist einfach unsagbar glücklich! Ist das Fest nicht wundervoll gewesen? Ja, ganz gewiss. Alle Gäste waren zufrieden, nur Foelke nicht. Ihr ist wohl eine Laus über die Leber gelaufen. Verständlich, wenn man es recht überlegt: Welche Frau schaut freudigen Herzens zu, wenn ihr Auserwählter eine andere nimmt! Adda wischt ihre Gedanken an Foelke fort, freut sich schon jetzt auf ihre Hochzeit. Eine ganze Woche mit Wettkämpfen wie Taubenschießen und Ringelstechen, Besenwerfen und Bosseln ist dafür vorgesehen. Die Feier wird die Verlobungsfeier zweifellos in den Schatten stellen. – Aber noch zwei Jahre trennen sie von diesem Ereignis und einer von Himas trostreichen Sprüchen kommt ihr in den Sinn: Ein Jahr ist eine lange Zeit, wenn man sie vor sich liegen hat, ein Jahr ist eine kurze Spann, wenn man sie sieht von achtern an.

Die Sonne hatte schon die Nebelschleier zerrissen, als Adda sich endlich dazu durchrang, aus den Federn zu klettern. Auf dem kleinen runden Tischchen lag zwischen abgelegten Schmuckstücken, achtlos hingeworfen, das Veilchensträußchen von Folkmar Allena; verwelkt die zarten blauen Blüten, verweht ihr süßer Duft. Liebevoll nahm Adda die Blumen auf. Ein Stück Erinnerung. Ging nicht ein Geruch von ihnen aus wie Seetang und Salzwasser und Schlick? Sie würde die Veilchen pressen und aufbewahren in ihrem Psalter – als Symbol für den glücklichsten Tag ihres Lebens.

Eben wollte Adda ihre Kindsmagd rufen, um nachzufragen, ob der Badezuber gerichtet sei, als die Alte die Tür einen Spalt öffnete, hinein lugte. „Komm nur herein, Hima. Ich bin schon auf.”

Über Himas Apfelbäckchengesicht flog ein gutmütiges Schmunzeln: „Du bist schon auf? Ich erinnere mich, dass du mir vor drei Stunden gesagt hast, du willst dich nur eben frisch machen und dann deine Gäste noch ein Stück auf dem Heimweg begleiten. Und dann warst du plötzlich weg und als ich dir gerade sagen wollte, dass du baden kannst, fand ich dich im tiefsten Schlaf vor – im Bett. Dein Badewasser brodelt schon seit Ewigkeiten. Jetzt aber rasch.”

„Vor drei Stunden schon?” Adda schüttelte den Kopf. „Dann muss es jetzt so gegen halb fünf sein?”

„Ja, ja, die meisten sind gegangen, der Buckel-Ubbo auch...” Adda zuckte die Schultern. Nun ja, was ging sie noch der Ubbo noch an!

Nach genüsslichem Bad und ausgiebigem Frühstück mit Pfannkuchen und heißem Pfefferminztee fühlte Adda sich wie neugeboren. Verwischt waren die Spuren der vergangenen Nacht, obwohl sie kaum drei Stunden geschlafen hatte. Munter erkundigte sie sich nach ihren Gästen und wer sich bereits auf den Heimweg begeben hatte. Folkmar Allena war schon fort. - Schade, sie hätte ihn gern noch vorher gesehen, vielleicht, dass er sie zum Abschied noch einmal in die Arme genommen und geküsst...? Seine Amtsgeschäfte ließen ihm keine Zeit. Die jährlich sechsmal stattfindende Deichschau verlangte seine Anwesenheit. Das sah Adda ein. Dass er aber zusammen mit Foelke oder Foelke mit ihm unterwegs war, ärgerte sie, obwohl Hima meinte, das sei eigentlich ganz natürlich, wo doch die Burgen kaum zehn Minuten Fußweg voneinander entfernt lagen.

„Und Vater?” fragte Adda, „Wo ist der?”

„In die Krummhörn.“

„Ach, zusammen mit Folkmar und Foelke?“

„Nein, mit Kampo und Hisko Abdena”, erklärte Hima. „Er will Waren einkaufen. Es sollen hansische Koggen aus Brügge in Emden eingetroffen sein.”

„Dann wird er sicher eine Weile dort bleiben. Hat er auch Pferde zum Verkauf mitgenommen?”

„Ja, ich glaube.”

„Hoffentlich verkauft er dann auch den bösen Hengst!”

„Das glaube ich kaum. Er hängt doch so sehr an dem Tier.”

„Hängt an dem Tier”, echote Adda. „Ein Mörder ist dieses Biest! Ich verstehe nicht, warum Vater diesen unberechenbaren Teufel so liebt!”

„Ach, was schwätzt du da! Du übertreibst. Wieso ein Mörder? Weil er einem unvorsichtigen Stallknecht den Schädel eingetreten hat?”

„Hinnerk war kein unvorsichtiger Stallknecht! Das weißt du sehr gut! Und du hast nicht gesehen, wie er mit zerschmettertem Schädel in seinem Blut gelegen hat. Aber ich, ich habe ihn gefunden!”

Es war ein schwüler Frühlingstag gewesen, und Adda, aufgeschreckt von der ungewöhnlichen Unruhe im Stall, dem Wiehern und Schlagen der Pferde, war hinübergelaufen zu den Stallungen. Da hatte sie das Blut gesehen – Blut, so viel Blut! Und den Hengst: sein schneeiges Fell bis an den Bauch blutig. Er keilte wütend nach ihr, stampfte dabei auf den leblosen Körper unter seinen Hufen. In rasender Wut schoss der Hengst ein Trommelfeuer von Tritten gegen Adda ab. Noch heute gellte das grelle Wiehern der Pferde in ihren Ohren... Der Gedanke daran machte sie wütend. „Beruhige dich, Kind. Niemand hat den Hengst so gut in der Hand wie dein Vater.” Behutsam wollte Hima sie an sich ziehen, aber Adda schüttelte ihre Hände ab: „Ja, aber die Reiterbuben fürchten sich vor dem Teufel und sie müssen ihn schließlich pflegen und striegeln und füttern und was weiß ich noch alles. Will Vater warten, bis er wieder jemanden umbringt?! Einen Mann hängt man dafür und dieses wilde Biest muss man abstechen!”

„Aber er ist ein sehr guter Zuchthengst, der beste, den wir je auf Broke hatten.”

„Das ist er nicht! Der Teufel vererbt auch seine Boshaftigkeit.”

„Aber Kindchen, dein Vater wird schon wissen, was er tut.”

Ein vernichtender Blick traf Hima. Sie versteht mich einfach nicht, dachte Adda und fragte schnippisch nach dem Wetter. „Sonnig.” Das war knapp aber zutreffend. „Dann reite ich aus.”

Merkwürdig unpassend lehnten die den Burghof säumenden Birken an den Mauern, zerzaust von Sturm und Regen der Nacht. Addas Stute stand schon bereit. Ein Stallbube half ihr hinauf. „Räum’ das weg!” herrschte sie ihn an und lenkte ihr Pferd gen Zugbrücke. Mühelos trug das Tier ihr Federgewicht über die aufgeweichte Heerstraße. In den von schweren Wagenrädern hinterlassenen Furchen stand Regenwasser in langgestreckten Pfützen, kaum möglich ihnen auszuweichen, aber sie fühlte sich frei und unbeschwert, genoss die warmen Strahlen der Frühlingssonne. Lindgrün, durchscheinend wie Aquamarin, leuchtete das Blattwerk der Birken. Alles atmete Frische noch vom Nachtregen. Die Welt war hell und glücklich, genauso wie Adda sich fühlte. Ihre kleine Fuchsstute dem Moor zulenkend, setzte sie übermütig über Weidezäune und Gräben, preschte vorüber an grasendem Vieh, winkte fröhlich dem Schafhirten zu, der - unterstützt von seinem kläffenden Hütehund - seine Herde zur Dorfweide trieb. - Erinnerung an frühere Zeiten. Am Rande des Moores, wo der Weg schon schwankend wurde, zügelte Adda ihr schweißbedecktes Pferd, sprang ab, band es locker an eine verkümmerte Birke. Mit wenigen Handgriffen machte sie ihr Haar auf, das sich ohnehin schon aus der Gefangenschaft des Zopfes gelöst hatte. Ein wundervolles Gefühl, wie der Wind mit ihrem Haar spielte! Und es glänzte und schimmerte wie das Gold eines reifen Ährenfeldes. Der schmale Moorpfad verlor sich zwischen Eiben und Wachholderbüschen in Ginster und Heidekraut. Braun – rotbraun grünbraun – schwarz dehnte sich das Moor vor Addas Augen. Was zog sie hierher? Warum musste sie hier herkommen? Was suchte sie in der Wildnis? Sie wusste es nicht, aber sie fand alles wunderschön! Unheimlich und schön! Packend und furchterregend... Kaum ein Baum unterbrach die schier endlose Ferne. Nur die Moorbulten, kleine heidebewachsene Hügel, ragten wie Inseln aus wassergefüllten Schlenken. Das Moor - gewachsen auf sandigem Urgrund, wo einst Wälder rauschten, dann starben, wie manch andere Kräuter und auch manches Getier, das lebte, starb, verweste. Zurück blieb das Moor, dem oberflächlichen Betrachter sich düster, ja unheimlich darbietend, und dennoch eine unerhörte Fülle von herrlichen Pflanzen, Sträuchern, Blüten, von wundersamen Amphibien, Insekten, Vögeln, Säugetieren bergend. Gedankenverloren ging Adda ein paar Schritte den Moorpfad entlang. Ihre Füße versanken bis zu den Knöcheln im braunen Schlamm. Sie achtete nicht darauf. - Possierlich trippelte ein Kiebitz über das grünlich-braune Torfmoos, Würmer und Insekten suchend. Mit lautem ‚Kiwitt-kihiewitt’ flog er davon, den Menschen gewahrend. - Ganz still blieb Adda stehen, lauschte ins Moor, in die Vielfalt seines glucksenden, zirpenden, jubilierenden Gesangs. Da! Mit einem Mal kullerte ein Birkhahn ,rululu, rululu’, und dann noch einer und noch einer, mehr und mehr gesellten sich hinzu, bis ein dunkles Gurren die Luft erfüllte. Schon lag Adda bäuchlings im Morast, robbte sich vorsichtig den betörenden Rufen entgegen. Eine Ringelnatter schlängelte sich dicht vor ihrem Gesicht aus dem Wasser. Plötzlich entdeckte Adda das Birkwild. Zehn oder mehr Hähne mochten es sein, die um ihr Revier kämpften. Drehend standen sie einander gegenüber, stießen heftige Laute aus, um einander zu beeindrucken. Endlich der Angriff! Mit wütenden Schnabelhieben und kräftigen Flügelschlägen wurde jeder Eindringling vertrieben. So ähnlich hat Folkmar Allena wohl seine Mitbewerber aus dem Feld geschlagen, dachte Adda töricht, oder vielleicht mit Geld, er besitzt ja soviel davon... Plötzlich ein miauendes ‚Hiäh’ über ihr. In sanftem Schwebeflug glitt ein Bussard übers Moor, stand rüttelnd in der Luft, stieß unvermittelt blitzschnell auf seine Beute hernieder. Erschreckt zuckte Adda zusammen, musste plötzlich niesen, ein-, zwei-, dreimal. Sie presste mit zwei Fingern die Nasenflügel zusammen – ohne Erfolg. Sie konnte nicht aufhören zu niesen. Jäh beendete das Birkwild seinen Kampf, flog auf und davon. Schade, aber nicht zu ändern. Mit ihren schlammbeschmutzten Fingern wischte Adda sich die Locken aus der Stirn. Braun lief das Moorwasser über ihre Wangen. An sich hinunterschauend bemerkte sie das nasse, schmutzige Kleid. Hima würde toben! Der Versuch, den braunen Morast abzuputzen, erwies sich als vergebliches Unterfangen. Resignierend zog Adda die Nase kraus. Sollte Hima doch nörgeln! Langsam schlenderte sie den Pfad zurück, brach sich einen Zweig vom kümmerwüchsigen Gagelstrauch am Wegesrand, sog genießerisch dessen aromatischen Duft ein. Ihre Füße fühlten sich an wie Eis. Kein Wunder, wo die feinen Lederschuhe von Moorwasser durchtränkt und aufgeweicht waren. Bei jedem Schritt quatschte braune Lake heraus. So gut es eben ging, wischte Adda ihr Schuhwerk am Torfmoos ab. Wozu musste sie überhaupt hierher reiten!? Gab es nicht andere, weniger schmutzige Wege? Wollte sie den Ort sehen, an dem sie fast ertrunken wäre? – Und der Geblendete? Ob er...? Vielleicht lebte er noch? Adda blickte noch einmal zurück. Nein, keine Spur, weder von ihm noch von Buckel-Ubbo. Wo mochte Ubbo sich herumtreiben? Eigentlich schade, dass er fort war.

Witternd reckte die Stute ihr den Kopf entgegen. Adda tätschelte dem Tier liebevoll den Hals, band die Zügel los, stieg auf. Es war kühl geworden, sie fror und warf einen prüfenden Blick zum Himmel. Ein Unwetter zog im Osten auf, drohend schob sich eine schwarze Wolkenwand über den eben noch blauen Himmel. In gestrecktem Galopp stob Adda davon, um nicht auch noch einen Guss von oben abzubekommen. Und gerade, als die ersten dicken Tropfen vom Himmel fielen, ritt sie durch den Torbogen in den Hof von Broke.

Um von Hima nicht ertappt zu werden, denn so viel Respekt hatte sie immerhin vor der energischen kleinen Frau, schlich Adda auf leisen Sohlen in ihre Kammer. Aber während sie noch die Tür hinter sich zuzog, drang schon das charakteristische Klappern von Himas Holzschuhen an ihr Ohr. Rasch! Das Schuhwerk herunter! Verdammt, das klebte wie festgeleimt! Schon zu spät... „Ha! Da bist du ja, gnädiges Fräulein! Mich führst du nicht an der Nase herum. Deine Spur hierher lässt sich gut verfolgen, auch für jemanden, der kein Spurenleser ist. Ich sag’s ja immer: Wie der Baum, so die Blätter. Willst du dir das Fieber holen wie deine Mutter - Gott hab sie selig?” Mein Gott, wie zornig ihre wässrigen Augen funkelten! Entrüstet stemmte Hima ihre Hände auf die Hüften: „Was fällt dir ein, herumzulaufen wie ein Ferkel? Ja, ich sage ,Ferkel`! Denn so siehst du aus und nicht anders! Was denkst du dir eigentlich dabei? Was für einen Eindruck macht es, wenn die Tochter des Häuptlings so herumläuft! Wo bist du denn diesmal ‘reingefallen? Der Burggraben war’s nicht. Im Moor bist du auch nicht versunken, wenn’s auch so aussieht. Jetzt reicht es mir aber langsam, edles Fräulein! Ich werde es deinem Vater sagen! Das schöne Kleid, ganz voll Schiet! Verdorben, total hin! Die Spitzen kriegt man nie wieder hin! Eine Schande ist es, jawohl eine Schande! Und dein Gesicht! Wenn du dich jetzt so sehen könntest! Wie du aussiehst! Sieh’ dich doch bloß mal an! Schämst du dich denn gar nicht?” Verblüfft und erschrocken starrte Adda auf ihre Füße. Die standen in einer Lache von Schmutzwasser, nackt und klebrig. Das sprach Bände! Mit schuldbewusstem Achselzucken stammelte Adda etwas von ,zu Fuß gegangen – ausgerutscht – alles so nass vom Regen gestern’. Kläglich ihr Lächeln, das die Verlegenheit überspielen sollte. Rührend hilflos strich sie das zottelige Haar hinter die Ohren – ein Häufchen Unglück.

Hima strafte Adda mit Verachtung, befahl ihr, ein heißes Bad zu nehmen, verschwand schlüsselbundrasselnd und wurde den ganzen Tag über nicht mehr gesehen. Auch am folgenden Tag ließ Hima sich nicht blicken. Dabei hätte Adda sie so gern bei sich gehabt! Sämtliche Knochen im Leib taten ihr weh, sogar die Kieferknochen und die Zähne... Ihre Augenlider schwollen an, tränten. Die Nase war schon ganz rot und wundgescheuert vom vielen Schnäuzen. Dazu schmerzte die Haut am ganzen Körper als wäre sie in einen Ameisenhaufen gefallen. Matt und kraftlos ließ Adda sich von einem Stuhl auf den andern sinken. Aber Hima eingestehen, dass sie Hilfe brauchte? Unmöglich! Lieber schleppte sie sich den Tag über so dahin, aß wie ein Spatz und war froh, als der Abend endlich anbrach und die Dämmerung ihre Nebelschleier ausbreitete.

Lange schon hüllten Dunkelheit und Nebel die Burg Broke in einen Mantel undurchdringlichen Schweigens. In solchen Nächten, in denen der licht- und lautfressende Nebel die Burg mit nasser Geisterhand umschloss, hätte ein kluger Feldherr sie ohne große Hindernisse einnehmen können, zumal die Wachen durch die Jahre des Friedens eher nachlässig ihren Dienst versahen.

Glücklicherweise aber gab es niemanden, der über genügend Mut oder auch Dreistigkeit für ein derartiges Unternehmen verfügte. Natürlich gaben auch die Gesetze vom Upstallsboom einen gewissen Schutz, denn sie enthielten Schutz- und Trutzbündnisse. Diese Gesetze, noch vor gut zehn Jahren, am 8. September 1361, auf dem Landtage in Groningen feierlich erneuert und bestätigt, besaßen durchaus Gültigkeit. Die Abgesandten der Emsiger und Brookmer, der Ostergoer, Westergoer, Hunsingoer und Fivelgoer, der Hummerer, Oldampter und Rheiderländer hatten einander Beistand und Schutz geschworen. Wenn also in irgendeinem Seelande Fehden und Aufruhr entstanden, welche die Friesische Einheit bedrohten, dann wurden die anderen, übrigen Gaue durch Boten und offene Briefe zur Hilfe gerufen. In acht, längstens vierzehn Tagen, bei Strafe von 200 Mark mussten sie sich mit Rat und Tat und Waffen in der Hand stellen, und niemand durfte eher abziehen, bis dem notleidenden Seelande geholfen war. – Das üppig bemessene Strafgeld von 200 Mark stellte eine horrende Summe dar, denn ein einziges großes Gehöft kostete kaum mehr als 8 Mark. – Dieses Bündnis der 9 Seelande besaß absolut abschreckende Wirkung, wenngleich es im Laufe der vergangenen zehn Jahre ein wenig ausgehöhlt war und seine ehemalige Festigkeit etwas gelitten hatte.

Völlig still war es nie in der Burg, selbst dann nicht, wenn im Gesindetrakt endlich Ruhe herrschte. Irgendwo knarrte stets eine Tür, klapperte ein Fensterladen, quiekten Mäuse oder Ratten. Lauschend starrte Hima in die Finsternis, hörte die Schritte der Wachen, das Bellen eines Fuchses, den Schrei der Eule und das Fauchen liebestoller Katzen. Kein Auge konnte sie zutun in dieser Nacht. Immer wieder wanderten ihre Gedanken zu Adda, die sich den ganzen Tag über wie ein krankes Hühnchen herumgedrückt hatte. Das schlechte Gewissen plagte Hima, bohrte und nagte in ihr und wollte all ihre Rechtfertigungen nicht gelten lassen. Immerhin trug sie die Verantwortung für Adda und sie hatte sich absichtlich nicht um sie gekümmert. Herr Ihmel brachte gewiss wenig Verständnis dafür auf, wenn Hima sich damit herausreden wollte, dass Adda ihr Kleid verdorben hatte und deshalb dafür bestraft werden müsse. Vielleicht würde er sogar sagen: ‚Dann hau’ ihr eine ‘runter, aber lass diese dummen Sperenzchen.’ Und war denn das verdorbene Kleid tatsächlich so schlimm? Auf der Burg gab es Mägde, die den ganzen lieben langen Tag nichts anderes taten, als Borten zu weben, Spitzen zu häkeln, Kleider zu nähen. Schöne Tuche kaufte der Häuptling ballenweise, daran mangelte es nicht. Dass Adda diese Dinge anscheinend nicht zu schätzen wusste, war eine andere Sache. - Man tuschelte in der Küche. Das war Hima nicht verborgen geblieben, und die vorlaute Rixte hatte recht, wenn sie sagte: ‚Kaum lässt die alte Glucke ihr Küken unterm Flügel ‘raus, schon macht es Dummheiten. Aber das wird der Alten bekommen wie dem Hund das Grasfressen.’ Tatsächlich bekam es ihr schlecht und sie wachte nun schon seit endlosen Stunden und fühlte sich elend wie ein Hund. Endlich hielt es Hima nicht länger in ihrem warmen Bett. Sie musste sich vergewissern, wie es ihrer ‘Lütten’ ging. Behäbig kletterte sie aus der Bettbutze, kleidete sich notdürftig an und lief mit wirren Haaren, die Tranlampe in der Hand, hinauf zu Addas Kammer.

In unruhigem Halbschlaf wälzt Adda sich von einer Seite auf die andere, fröstelt, zieht sich die Decke über den Kopf, friert immer noch. Wirre Träume zermartern ihr Hirn: Am Kopf einer steilen Holzstiege stehend, steht unter ihr, am Fußende, umwallt von roten Nebelschwaden die schöne Foelke Kampana. Drohend hebt sie ein Schwert. Das blitzt und blinkt, blendet... Und plötzlich verengt sich die Stiege, wird schmaler und schmaler, zerfällt zu Staub unter Addas Füßen. Der rote Nebel wird grau, dann schwarz... Sie fällt in einen Abgrund, tiefer und tiefer, will sich da und dort anklammern, findet aber keinen Halt, will schreien und kann es nicht... Das blanke Schwert aber kommt näher und näher, durchbohrt sie..., nein, nicht sie – Folkmar liegt blutüberströmt zu ihren Füßen... Ihr ist, als würde jemand zu ihr sprechen: ‚Wach auf, Lütte! Du musst aufwachen, dann ist es vorbei.’ Adda öffnet mühsam die Augen. So wild schlägt ihr Herz, als ob es sein Gefängnis sprengen wolle. Die Verkrampfung löst sich, weicht der Erschöpfung.

„Was ist mit dir?”

Adda schreckt auf. „Ach, du bist es”, murmelt sie, schließt matt die fieberglänzenden Augen. Sie kann ohnehin nichts erkennen, alles verschwimmt zu einer sich drehenden, nebligen Masse.

Himas raue Hand legt sich auf ihre Stirn. „Ja, ich bin es. Warum so schreckhaft? Schlecht geträumt?”

„Hm, furchtbar”, stöhnt Adda, erzählt mit schwerer Zunge ihren Traum. Unterdessen nimmt Hima frische Laken aus der Truhe und richtet das Bett neu her. Sie scheint gänzlich unbeeindruckt: „Was sind das für Hirngespinste, Kind. Niemand wird es je wagen, gegen dich, geschweige denn den mächtigen Häuptling Folkmar Allena die Hand zu erheben, schon gar nicht ein schwaches Weib wie Foelke.”

„Wenn es nur so wäre, Hima. Ich habe Angst, schreckliche Angst. Sagt man nicht, dass in jedem Traum ein Körnchen Wahrheit steckt?”

„Papperlapapp! Alles Unfug. Träume sind Schäume! Leg’ dich jetzt wieder hin. Deine Stirn ist ja ganz heiß. Ich werde dir am besten Milch mit Honig bringen, das hat immer noch geholfen. Und morgen ist wieder alles gut und du wirst darüber lachen. Einen Augenblick, ich bin gleich wieder da.”

Lautlos verschwindet Hima, bekreuzigt sich vorsichtshalber, eilt in die Küche. Während sie die Milch erhitzt, murmelt sie halblaut: „Heilige Mutter Gottes, vergib mir. Ich weiß, der böse Traum ist ein Zeichen des Himmels. Aber ich darf doch der Lütten nicht die Wahrheit sagen, nicht jetzt, nicht in ihrem Zustand.” Sie bekreuzigt sich erneut, reibt sich dann nachdenklich die Nase. „Wo ist denn nur der Honig? Kann doch nicht schon wieder leer sein, der Pott? Ah, da ist er ja. Immer diese Unordnung! Werde mal ein herbes Wort sprechen müssen. Ah, diese Schlamperei! - Oh je, beinahe wäre die Milch übergekocht...“ Mit flinken Händen bereitet Hima das Getränk, füllt es in einen Holzbecher, murmelt: „Dieser Traum - ein böses Zeichen, sage ich, ein sehr böses Zeichen.“ Die eiserne Feuerstulpe rasch über die Glut, und husch, husch hinauf zu Adda. Die seufzt erleichtert auf: Endlich! Hima ist wieder da, kümmert sich um mich. So geht’s mir gleich viel besser. In kleinen Schlucken schlürft sie die heiße Milch, wird sorglich in warme Felldecken gehüllt: „Du musst jetzt schlafen. Schlaf..., und morgen ist ein neuer Tag...” Liebevoll streicht Hima dem Mädchen die Locken aus dem Gesicht.

„Bleibst du hier?” Es klingt zaghaft.

„Fürchtest du dich etwa immer noch? Gut, ich bleibe. Wenn du willst, bleibe ich. Nun schlaf aber, damit morgen alles wieder gut ist.” Beruhigt kuschelt Adda sich tiefer in die wollige Wärme der Decken, ist bald fest eingeschlafen.

Verschlechterung am folgenden Tag, hohes Fieber, Adda glüht wie ein Backofen, phantasiert in wirren Träumen, fühlt sich angegriffen, schlägt um sich. Hima ist himmelangst. Sie braut ohne Ende Tee aus Arnika und Schlüsselblumen, aus Anis, Huflattich und Ehrenpreis. Aber Adda will nicht trinken, und sie muss doch trinken bei dem entsetzlichen Fieber. Mit Müh’ und Not gelingt es Hima, ihr löffelweise ein paar Tropfen Flüssigkeit einzuflößen, aber zu wenig. Hima weiß das und kann es doch nicht ändern. Sie müht sich ab mit Brustwickeln, aber Adda wehrt sich, reißt sich die Schmalzumschläge ab, behauptet, dass sie jucken. Himas kalte Beinwickel sind angenehmer und die Essigabwaschungen von Brust und Rücken lässt Adda sich nach langem Bitten und Betteln gerade so gefallen. Hima gerät in Verzweiflung. Sie ist eine Wicca, weiß umzugehen mit Heilkräutern jeglicher Art und ist dennoch machtlos. Nur, wenn Adda in den ohnmachtsähnlichen Erschöpfungsschlaf fällt, kann sie die Blutegel ansetzen, Umschläge machen. Nein, einen Bader lässt Hima nicht rufen für ihre ‘lüttje Puppe’. Der kann‘s auch nicht besser als sie.

Viele angstvolle, durchwachte Nächte verbringt sie an Addas Bett. Fünf Tage dauert das grauenhafte Fieber, das nur selten abflaut. Unendlich lang sind diese Tage und Nächte, unendlich furchterregend. Dann setzt plötzlich entsetzlicher Husten ein. Hima versucht jedes Mittel, das nur die geringste Aussicht auf Heilung birgt. Und manchmal scheint es tatsächlich, als helfe das eine oder andere Heilkraut, als trete Besserung ein; jedoch, die Wirkung ist immer nur von kurzer Dauer. Die alte Kindsmagd weicht kaum noch vom Krankenbett. Sie ist es, die den schmerzenden Mädchenkörper stützt, wenn Adda sich schier die Seele aus dem Leibe hustet. Sie hält Adda den Napf für den Auswurf, der zitronengelb aus ihren Luftwegen geschleudert wird. Sie kühlt die glühende Stirn, legt Umschläge auf, wäscht und bettet sie in frische Laken, flößt die Kräutergetränke ein.

Wahngebilde geistern durch Addas Fieberträume und Hima gerät in Panik, rennt kopflos in die Kapelle, wirft sich auf den kalten Fliesenboden, betet, fleht um himmlischen Beistand: „Heilige Mutter Gottes, Maria, hilf! Hilf mir! Kerzen will ich stiften für dich, viele lange, herrlich duftende Kerzen. Hilf mir, sonst stirbt mir das Kind unter den Händen weg! Hilf! Oh, ich war schlecht und dumm, so schrecklich dumm! Was habe ich getan! Nichts habe ich getan, das ist meine Sünde! Ich bin Schuld an ihrem Unglück. Ich, ich allein! Strafe mich dafür! Mich, nicht das Kind! Denn ich habe gesündigt. Ich hatte kein Recht, Adda zu strafen. Heilige Mutter Gottes, ich bin Schuld! Strafe mich! Rette das Kind! Ihr Vater wird mich auspeitschen lassen. – Ja, das wird er, und das ist noch nicht genug, um meine Schuld zu sühnen...” Hima weint, erhebt sich wankend, kehrt zu ihrem Schützling zurück, müde – ausgebrannt, setzt ihre Anstrengungen fort... Erfolglos. All ihre Bemühungen, all ihre Gebete umsonst. Zu allem Überfluss wird Addas Vater anderntags aus Emden zurückerwartet. Eine Nacht, nur eine Nacht bleibt Hima, Addas Zustand zu bessern, sonst wird es ihr schlecht ergehen...

Es ist kalt und windstill in dieser Nacht und es ist Vollmond – eine hervorragend geeignete Nacht. Aber Hima muss allein sein und sie muss ins Moor gehen. Soll sie es wagen, die Kranke allein zu lassen mit einer dummen Magd? – Ja, es bleibt ihr keine andere Wahl, sie muss das Wagnis eingehen. Heimlich trifft sie Vorbereitungen, murmelt allerhand unverständliche Sprüche bei allem was sie tut, streut feinen Sand vor Addas Alkoven, malt merkwürdige Zeichen hinein. Dann steckt sie einige Dinge zu sich. Kräuter, Wurzeln, rohe Innereien von Tieren verschwinden in einem Lederbeutel und eine kleine Katze, eine gelbe Katze. Oh ja, Hima versteht sich auf die Beschwörung von Geistern. Sie weiß, was nötig ist, die gewünschte Wirkung zu erzielen.

Viele heilkundige Frauen gab es früher in Friesland, die diese Kunst beherrschten und praktizierten. Jetzt wagen es nur noch wenige und auch nur im Geheimen. Trotzdem wachsen aus den Wurzeln Jahrtausende alten Glaubens und Aberglaubens immer wieder neue Sprösslinge. Die weisen Frauen geben ihr Wissen weiter wie in den Tagen der heidnischen Götter. Und tief im Volk wurzelt noch der Glaube an jene Götter. Daran hat die Bekehrung der Friesen im 8. Jahrhundert, nach dem Tode des letzten Friesenkönigs Redbad, kaum etwas geändert. Was sind fünf Jahrhunderte in der unendlichen Zeit des Wachsens von Zauberei und Magie, Glaube und Aberglaube? Das ist nicht leicht auszumerzen. Medizinmännern, heilkundigen Weibern gehörte die Macht seit Menschengedenken. Erst das Christentum zerstörte sie. – Gleichgültig, wer immer auch in dieses Wissen eingeweiht wurde, er musste klug und scharfsinnig sein. Und Hima, die alte Kindsmagd, gehört zu den wenigen Auserwählten, die diese Geheimnisse noch kennen. Früher, da nannte man sie deswegen eine ‚Wicca’, eine weiße Hexe. Bevor es sie nach Broke verschlagen hatte, ist das gewesen. Hima ist sogar mehr als eine schlichte ‚Wicca’, sie versteht sich auf mehr als Arzneitränke und Salben, ist mehr als Heilerin und Wahrsagerin... Sie kennt sich auch in der ‚schwarzen’ Kunst aus, in der Magie des Bösen. Das aber weiß niemand mehr, seit ihre alte Lehrmeisterin der Inquisition zum Opfer gefallen ist und die hat es nicht verraten – dem Herrn sei Dank! Als Ihmel tom Brook seinerzeit zum Häuptling ausgerufen wurde, hatte er sie zu sich befohlen, sie und noch verschiedene andere Weiber, die in heilkundigem Ruf standen. Er werde ihre zwielichtigen Machenschaften nicht dulden, hatte er ihnen zu verstehen gegeben und dabei ausdrücklich auf die päpstliche Bulle von Georg IX hingewiesen, die im Jahre des Herrn 1233 das Inquisitions-Tribunal ins Leben gerufen hatte. Ja, sogar der alte Keno respektiert seinen Sohn in dieser Hinsicht und nimmt nur noch die Dienste eines Baders in Anspruch. Nicht ohne Grund fürchtet Hima sich, in die Fänge der Inquisitoren zu geraten. Weiß sie doch von dem unmenschlichen Vorgehen dieser Herren, um die uralte Macht der Magie auszulöschen, mit der die Friesen seit Jahrhunderten gelebt haben. Nein, sie hat seit diesem Tage nie mehr gewagt, ihre Kunst auszuüben, nicht einmal im Geheimen. Aber jetzt, so glaubt sie, hat sich die Sachlage gewandelt, jetzt ist sie geradezu gezwungen, ihr geheimes Wissen anzuwenden, da es gilt, das Leben der Häuptlingstochter zu retten.

Es ist Nacht und es ist kalt und windstill, als Hima ihre rituelle Zeremonie beginnt. Bizarre schwarze Schatten stehen im Moor, über die der Mond sein weißes kaltes Licht ausgießt. Am wolkenlosen Himmel glitzern bläulich die Sterne. Unweit der hohen düsteren Tannen findet Hima einen geeigneten Platz, trocken genug für ein Feuer und nah genug an einer wasserführenden Bäke. Es führt sogar ein schmaler Holzsteg hinüber zum anderen Ufer, so daß Hima dort drüben Sprickelholz sammeln kann. Es dauert ein gutes Weilchen, bis sie genügend trockenes Brennmaterial beisammen hat. Sorglich schichtet Hima das Reisig auf, gräbt mit den Händen magische Runen, Kreise und Sternzeichen, Drudenfuß und Triangel, Kreuz und Swastika um die Feuerstelle herum in den weichen Moorboden. Dann schlägt sie Feuer, wartet, bis es genügend entfacht ist, ehe ihr monotones Lied zur Beschwörung überirdischer Kräfte schauerlich die nächtliche Stille durchbricht. Hin und wieder wirft Hima Wurzeln ins Feuer, streut Kräuter darauf. Zischend und funkenstiebend verbrennen sie, einen aromatischen Duft verbreitend. Den Blick starr auf Feuer und Rauch gerichtet, hockt Hima auf dem feuchten Torfmoos, stellt endlich einen rußgeschwärzten eisernen Kessel auf. Aber sie füllt kein Wasser hinein. Rot und gelb, orange und bläulich zucken die Flammen um den Kessel, lecken hoch bis zum Rand, fallen zurück ins Reisig. Ohne ihren beschwörenden Gesang zu unterbrechen, schiebt Hima Wurzeln ins Feuer, packt die Katze mit ihren kräftigen Fingern im Genick, hebt sie aus dem Lederbeutel. Erschrocken maunzend bleibt das Tier sitzen, das Fell gesträubt, mit zitternder Schwanzspitze, voller Unbehagen ins Feuer blickend. Wie grüne Lichter funkeln die Katzenaugen, in denen sich der Schein der zuckenden Flammen widerspiegelt. Eine Garbe rotglühender Funken schießt in den schwarzen Himmel. Erschrocken fauchend will die Katze fortspringen, aber schon hat Hima sie erneut gepackt, hochgerissen und im selben Augenblick den Dolch in die Kehle gestoßen. Die Katze krümmt sich, zuckt – dunkel fließt ihr Blut in den schwarzen Kessel, zischt, verdampft, blubbert. In das kochende, dampfende Blut hinein wirft Hima allerlei Kräuter und Tierteile, die sie ihrem Lederbeutel entnimmt. Der strenge Geruch verursacht Übelkeit.

Ihr wird heiß, sie spürt den Schweiß auf der Stirn, im Nacken, den Rücken hinunterlaufen. Sie presst die Zähne zusammen, die Lippen... Leiser, beschwörender ist ihr Lied; die Geräusche im Moor hingegen schwellen an, so scheint es ihr. Kurz und heftig geht Himas Atem und ihr Oberkörper schwankt wie Schilfrohr im Wind, und ihre blutigen Hände entfachen den schwarzen Rauch und heben ihn zum Himmel empor.

Das Glucksen und Wispern im Moor wird stetig lauter. Nun schweben Gestalten heran, Gestalten aus Nebel und Schatten, seufzend und säuselnd, wispernd und singend. Ein Käuzchen ruft, ein anderes antwortet – unheimlich und klagend. Lautlose, schemenhafte Schatten streichen über die Frau hinweg, gleiten hinein in die düsteren Tannen, kommen wieder zurück. Sie achtet nicht darauf. - Das Feuer knistert und kracht und pufft. Hima starrt mit hervorquellenden Augen in die sich drehenden, tanzenden Schwaden; ihre Übelkeit nimmt zu, sie schwankt heftig, vermag kaum noch aufrecht zu sitzen. Mit letzter Kraft schreit sie ihre Beschwörungen in den Himmel, bricht mit einem Aufschrei ihrer berstenden Stimme zusammen.

Als der Morgen heraufdämmert, feucht und nebelträchtig, erwacht Hima aus ihrer Ohnmacht. Immer noch ist es windstill und kalt, das Feuer längst erloschen, das Blut im Kessel verkocht. Benommen macht Hima sich an die Aufräumungsarbeiten; der Kopf schwer wie Blei, die Beine wollen ihren Dienst versagen vor Schwäche. Mit zitternden Fingern schlägt sie das Kreuz. - Müde fließt die Bäke dahin, weniger Wasser führend als gestern. Das Bachwasser färbt sich rot und braun und trägt langsam in großen dunklen Wolken das Blut mit sich fort, das Hima von ihren Gerätschaften wäscht. Sie selbst ist auch voller Blut, die Hände, die Arme, die Schürze, das Kleid, sogar Gesicht und Haare. Alles ist voller Blut und Ruß, klebt an ihr, lässt sich nur mühsam und unvollständig entfernen. Unter den Tannen verscharrt sie das tote Kätzchen und die verkochten Überreste aus dem eisernen Kessel, macht sich dann schwankenden Schrittes auf den Heimweg.

Wie der Teufel es will, steht Ihmel tom Brook unten im Burghof, noch im Reisemantel, hungrig und sehr, sehr ungehalten: „Wo bist du gewesen? Was hast du getrieben? Wie du aussiehst, hast du verbotene Sachen getrieben! Hör zu, Hima! Nimm dich in Acht!” Der Häuptling ahnt etwas. Jetzt heißt es, gut zu erfinden! „Ich habe ein Lamm geschlachtet”, lügt Hima. „Ich will Herz und Leber des Tieres für Eure Tochter zubereiten, damit sie wieder zu Kräften kommt, Herr.”

„Wieder zu Kräften? Was ist mit ihr?”

Mutig fasst Hima sich ein Herz: „Herr, Ihr erinnert Euch gewiss, Adda war in den Graben gefallen und im Sumpf...”

„Ich weiß”, schneidet er ihr das Wort ab. „Du redest um den heißen Brei herum. Ich mag das nicht, ganz und gar nicht. Zur Sache, Hima!”

„Herr, Eure Tochter liegt im Fieber, wohl ist auch die Atmung angegriffen. Sie hustet, Herr.”

„Hustet!“ Ihmel tom Brook zieht ein finsteres Gesicht, ahnt Schlimmes: „Komm”, befiehlt er dumpf, „komm, laß uns nach ihr sehen.”

Sie treten ins Haus. Die Magd in angemessener Entfernung hinter dem Häuptling. Balsamischer Duft schlägt ihnen entgegen, ungewöhnlich, unüblich. „Was riecht hier so eigenartig?” murmelt Addas Vater halblaut. - Hima schweigt. - „Kannst du nicht antworten? Ich fragte, wonach es hier riecht!” fährt er die alte Frau barsch an.

„Ich, ich weiß es nicht, Herr, ich weiß es nicht. Vielleicht Weihrauch?”

Mit Riesenschritten eilt Ihmel den Gang entlang. Hima zittert vor Angst. Das Blut weicht aus ihren eingefallenen Wangen, die Beine drohen unter ihrem Körper vor Schwäche einzuknicken. Mit Mühe zwingt sie sich, Schritt zu halten. – Schon reißt der Häuptling Addas Kammertür auf, will ins Zimmer stürzen. Erschrocken sucht Hima ihn zurückzuhalten: „Herr, Herr, ich bitte Euch, nicht so laut. Lärm ist gefährlich!”

So schlimm ist es? Er bezwingt seine Ungeduld, bleibt stehen. Schwarz hebt sich sein Körper gegen die helle Türöffnung ab. Neugierig lugt die kleine Frau unter seinem Arm hindurch. Nichts zu sehen in der Dunkelheit der Kammer. Nur der halb zugezogene Alkoven und ein riesiger Kissenberg. Wo ist das Mädchen? Kein Zipfelchen von Adda zu entdecken.

„Wo ist sie?” fragt der Häuptling, mühsam beherrscht. „Meine Tochter, wo ist sie?“

„Sie will nicht”, antwortet jemand. „Sie will nicht, Herr. Sie hat sich versteckt, unter den Decken... Aber ich werde es schon schaffen. Da habe ich schon ganz andern die letzte Ölung...”

Ihmel tritt einen Schritt vor: „Hinaus!” knirscht er zornbebend. „Hinaus, hab’ ich gesagt! Oder soll ich jeden einzelnen von euch hinaus prügeln?” Verschüchterte Chorknaben in weißen Messgewändern drücken sich ängstlich an ihm vorbei; hinter ihnen her, hocherhobenen Hauptes, schreitet der Geistliche. Leise die Tür schließend, drängt der Häuptling das Häuflein vor sich her, den Flur entlang zu seiner Kammer. „Rein da! - Wer hat Euch hergebeten? Was erlaubt Ihr Euch, hier einzudringen?” Gefährlich funkeln seine Augen, zucken von dem Geistlichen zu Hima und wieder zurück.

„Ein – ein Knecht ha- ha- hat uns ge-gerufen”, stottert der Geistliche und weicht furchtsam rückwärts.

„Ich dulde keine Pfaffen in meinem Hause!” schreit Ihmel wutschäumend, packt den armen Mann am Priesterkleid. Nein, er duldet keine Pfaffen, außer Herrn Luippe, Addas Lehrer. Der zählt für ihn nur als Lehrer. Jeder weiß es. Seit dem Tode seiner Frau hat kein Pfaff mehr das Haus betreten dürfen. Der Häuptling stößt den Geistlichen mit solcher Wucht gegen die Tischkante, dass der, sein Gleichgewicht verlierend, rückwärts stürzt, mitten hinein in die Schüssel mit heißem Hirsebrei, der dem Häuptling eigentlich als Frühstück hatte dienen sollen.

Zutiefst erschrocken und eigentlich ganz gegen ihren Willen, kreischt Hima: „Ihn trifft keine Schuld, Herr! Ich habe ihn rufen lassen - für die letzte Ö...” Das ist eine Lüge und Hima bedauert auch schon wieder, das gesagt zu haben, aber es ist nun mal heraus und nicht mehr rückgängig zu machen. Vielleicht führt es den Häuptling in die Irre und er vergisst das Blut an ihrer Kleidung...

„Was sagst du da? Für die letzte Ölung?! Bist du denn ganz und gar von Gott verlassen? Willst du mein Kind töten? Willst du meinem Kind den letzten Lebenswillen rauben? Bist du denn irre?! Was willst du noch alles anrichten? Bist du so dumm oder so boshaft, du alte Hexe, dass du meinem einzigen Kind das Lebensflämmchen ausblasen willst?”

Fassungslos starrt Hima in sein verzerrtes, hochrotes Gesicht, unfähig, auch nur ein Wort der Verteidigung hervorzubringen.

Mit raschem Schritt tritt der Häuptling auf sie zu. Entsetzt zuckt Hima zurück, als er die geballte Faust hebt. Zu Tode erschrocken glaubt sie, nun habe ihr letztes Stündlein geschlagen. Er aber schlägt sich aufs Herz, wieder und wieder... Er liebt starke Gesten. „Mein Gott!” ruft er anklagend empor zu den mächtigen Eichenholzbalken der Zimmerdecke. „Mein Gott, was habe ich getan, dass du mich so strafst! Habe ich gestohlen, geraubt, gemordet? Habe ich falsche Urteile gefällt? Jemandem Unrecht zugefügt? Nein, nichts dergleichen habe ich getan. Habe ich gehurt, Kinder missbraucht, Unzucht getrieben? Nein, das habe ich nicht getan. Kein Verbrechen habe ich auf mich geladen!”

Ihmel macht eine Pause und der Geistliche fällt dummerweise ein: „Aber du hast Gott gelästert.”

„Bist du immer noch hier, du Bibelwurm? Was weißt du schon! Mach, dass du fortkommst, und nimm deine kleinen Brüder mit! Was wollt ihr hier? Hinaus, habe ich gesagt. Hinaus, hinaus, hinaus, ehe ich mich vergesse! Schert euch zum Prinzen der Finsternis, wo ihr hingehört!” Eine unerhörte Beleidigung, aber der Geistliche schweigt und geht.

Hima scheint der Augenblick günstig, sich ebenfalls davonzustehlen. „Du nicht!” Ihmel packt grob ihren Arm. „Du bleibst hier! Mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen.” Der Geistliche und seine Chorknaben sind fort. Zurück bleibt betäubend der Duft von Weihrauch.

Jetzt kommt das Dicke Ende. Jetzt ist es aus mit mir. Er wird mich in den Kerker werfen oder Schlimmeres, denkt Hima und ihre Knie geben nach. Sie sucht nach festem Halt, findet die Stuhllehne, krallt krampfhaft ihre schmutzigen Finger um das raue Holz. Nur nicht umfallen, nur nicht schwach werden - gleich ist es vorbei. Nicht ohne Grund fürchtet sie den Häuptling, denn als oberster Richter, untersteht ihm neben dem Blutgericht und auch die kirchliche Rechtsprechung.

Beklemmende Stille; dann setzt der Häuptling sich an den Tisch, schiebt die Schüssel wie ein Spielzeug hin und her durch den übergelaufenen Hirsebrei. Auf einmal sagt er ruhig, mit einem Anflug von Spott: „Warum guckst du so verdwast? Ruf die Bordmagd, dass sie den Tisch sauber macht und mir Brot und Schinken bringt. Dieser Brei hier, gewürzt mit Pfaffenschweiß, wird mir kaum schmecken. Geh’, meine Tochter braucht dich.” Erleichtert will Hima sich zum Gehen wenden. Da dreht sich plötzlich das Zimmer, feuerrote Kreise wirbeln vor ihren Augen, die Beine geben nach. Sie fällt einfach um; geräuschvoll poltert der Stuhl hinterdrein...

Zusehends trat Addas Genesung ein. Das hohe Fieber, der fürchterliche Husten wichen rasch. Schon bald schaute sie wieder mit klaren Augen in die Welt, und ihr Vater scherzte, dass das seine heilende Gegenwart bewirkt habe. Stattdessen erkrankte nun Hima. Sie litt heftig unter den gleichen Fieberanfällen, dem gleichen Husten. Aber sie trug es mit Fassung, hatte sie es doch nicht anders gewollt. Als das Schlimmste überstanden war, kam Ihmel tom Brook zu ihr, drückte ihr stumm die Hand, und Hima las in seinen Augen den Grund dafür...

Später stiftete sie der Heiligen Jungfrau die versprochenen vielen langen Duftkerzen, obgleich... Hatte Maria tatsächlich geholfen?