Читать книгу Der Endzeitkanzler - Lothar Machtan - Страница 17

Highlife: Berliner Hof- und Salonleben

ОглавлениеWenn das Kasino der Ort des Militärs war, das bisweilen vom Adel besucht wurde, verkehrten umgekehrt auch die Offiziere in den ersten Gesellschaftskreisen, und selbstverständlich auch bei Hofe; dies wurde sogar ausdrücklich gewünscht.66 Insbesondere die »Gesellschaftsmonate« Januar und Februar bestanden für die Gardeoffiziere aus einer nicht enden wollenden Reihe von Bällen, Soireen, Opern- und Theaterbesuchen, Diners und anderen Festlichkeiten. Zu Hofbällen wurden jüngere Offiziere als Tänzer befohlen; es gab hierfür sogar eine eigene Uniform. Auch Max mußte bei solchen Gelegenheiten im Gefolge des Kaisers mit anderen Fürstlichkeiten einziehen.67

Aber der Kaiserhof übte keine starke Anziehung auf ihn aus.68 Für den dortigen »Trubel« aus »Bällen und sogenannten Festen« hatte Max bald nur mehr ein Wort übrig: »Hororie!« Er kam seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen aber nach, zählte er doch zum Kern der Berliner Hofgesellschaft.69 Einmal als Offizier der Gardekavallerie, mehr noch aber als Angehöriger einer Herrscherdynastie, die mit der preußischen blutsverwandt war. Da sein Vetter Fritz, der badische Erbgroßherzog, zwischen 1891 und 1893 zeitgleich in Potsdam diente, war Max zwar etwas entlastet, aber entziehen konnte er sich dem höfischen Zeremoniell nicht. Als Neffe des badischen Großherzogs hatte er seine Familie am Berliner Hof zu repräsentieren, zumindest in den ersten drei Monaten im Jahr, auf diese Zeit konzentrierte sich die eigentliche Residenzzeit des Kaisers im Berliner Schloß. Und so sah man Max nicht nur dort auf Ordens- und Geburtstagsfesten, Hofbällen, Gala-Diners mit anschließendem Cercle, sondern auch außerhalb auf Gedenkfeiern, Promenadenkonzerten, Blumenkorsos, Botschafterempfängen, Subskriptionsveranstaltungen, Galavorstellungen im Opernhaus oder ähnlichen Festivitäten. Er wußte dem höfischen Bild und Komment durchaus zu entsprechen und gab den honnête homme, der von ihm verlangt wurde.

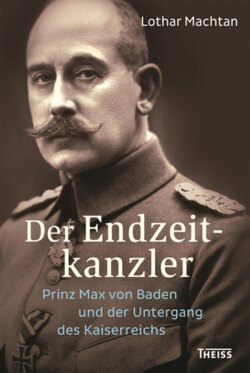

Max dürfte gespürt haben, daß es sich bei den Highlights des Hoflebens um äußerlich glänzende, aber innerlich doch eher hohle Veranstaltungen handelte. Ihm wird aber auch nicht entgangen sein, daß er sich mit chevalereskem Auftreten in der Hofgesellschaft Ansehen verschaffen und seinen sozialen Status verbessern konnte. Bilder aus jener Zeit zeigen, wieviel Wert er auf exquisite Kleidung und distinguiertes Auftreten legte.70 Nicht ohne Grund zählte ihn der Berliner Hofbeobachter Carl von Roden »zu den elegantesten männlichen Erscheinungen«.71 Die höfischen Zwänge waren eben nur die eine Seite dieser Medaille, die andere war die Möglichkeit zu Selbstdarstellung, Repräsentation und zur Teilhabe an den Usancen einer Ausnahmewelt. So konnte er sich beispielsweise durch Einladungen an die sogenannten Ceremonial-Tafeln, die ausschließlich den Angehörigen regierender Häuser vorbehalten blieben, seiner hohen Rangstellung in der strengen Hierarchie dieser feudalen Institution ein ums andere Mal versichern. Aber auch bei den großen halböffentlichen Zeremonien (Kaisergeburtstagen, Hochzeiten usw.) zählte Prinz Max zu den »Höchsten Herrschaften«, die als unmittelbares Gefolge der kaiserlichen Familie – also der »Allerhöchsten Herrschaften« – in der höfischen Hierachie deutlich sichtbar von anderen illustren Statusgruppen abgehoben in Erscheinung traten. Wir sollten die Bedeutung des Berliner Hoflebens für die Fürsten-Sozialisation von Max also keineswegs unterschätzen. Umso weniger, als es sich hier um eine gleichsam autonome Sphäre, einen Raum mit einer eigenen sozialen Logik handelte. Der Hof war und blieb Berlins gesellschaftlicher Mittelpunkt, und mithin Verpflichtung, an der kein Prinz vorbeikam; jedenfalls keiner, der an der Optimierung seines Lebenslaufs arbeitete.

Mit dem deutschen Kaiserpaar scheint Max trotz seiner Nähe zum Hof in der ersten Hälfte der neunziger Jahre noch keinen engeren Kontakt gehabt zu haben. Immerhin hatte er ab und an »Gelegenheit, ein kurzes Gespräch mit S.M. zu haben und fand manches, was er sagte, sehr schön und richtig empfunden«. Kaiserin Auguste Viktoria war ebenfalls »sehr gnädig und in kleinem Kreis sogar verwandtschaftlich und nett« zu ihm. Doch machte er sich keine Illusionen über solche Sympathiebekundungen.72 Seine Skepsis mochte wohl auch aus seinem recht engen Kontakt zur Kaiserschwester Charlotte herrühren, die mit dem Erbprinzen Bernhard von Sachsen-Meiningen – einem ranghohen und einflußreichen Militär im preußischen Generalstab – verheiratet war.73 In ihrer prächtigen Villa im Stadtzentrum führte die Meininger ein gastfreies Haus, das zu den gesuchten Adressen eines inneren Zirkels der höfischen Gesellschaft von Berlin zählte.

Die kapriziöse »Charly« – wie die Verwandtschaft sie nannte – stand im Mittelpunkt gesellschaftlicher Aufmerksamkeit, weil sie als eine unerschöpfliche Quelle von Hofklatsch galt.74 Ihrem kaiserlichen Bruder »Willy«, aber mehr noch ihrer Schwägerin »Dona«, der deutschen Kaiserin, trat sie dabei ausgesprochen despektierlich, ja lästermäulig gegenüber.75 Selbst mit ihrer eigenen Mutter, der verwitweten Kaiserin Friedrich, stand sie sich nicht gut. Selbst noch nach dreijähriger Zeit in Berlin fiel es Max nicht leicht, mit dieser Art zurechtzukommen: Er selbst sei ja »in der letzten Zeit vorsichtiger gewesen in Äußerungen über den hiesigen Hof. Charly leider läßt ihrer Zunge freien Lauf ohne zuzusehen, vor wem sie spricht«.76 Zwei Monate später fügte er leicht resigniert hinzu: »Charly ist unvorsichtiger als je in ihren Aussprüchen und Confidencen, und fürchte ich sehr, daß sie sich über kurz oder lang in die Nesseln setzen wird.«77 Gleichwohl bedauerte Max es dann sehr, als das Ehepaar Meiningen Berlin Ende 1893 verließ.78 Bei dem schlechten Leumund, den sowohl Charlotte als auch ihr Ehemann in der preußischen Armee sowie in Fürstenkreisen besaßen, verwundert das ausgesprochen gute Verhältnis des an sich eher zurückhaltenden Max zu den beiden. Doch offenbar war ihm deren gute Verbindung zum Herrscherhaus nützlich, um als Neuling auf dem höfischen Parkett Berlins nicht auszugleiten. Daß er sich selbst mit Indiskretionen zurückhielt, mußte schließlich nicht bedeuten, daß Max kein Ohr am Geschehen haben oder nichts über die Finessen und Schleichwege wissen wollte, auf denen man hier reüssieren konnte.

Seit 1891 wurde die Berliner Hofgesellschaft von einem Skandal besonderen Ausmaßes verunsichert – der »Kotze-Affäre«, einer anonymen Sexualdenunziation von unerhörter Obszönität und beispielloser Penetranz.79 Briefe kursierten, die offenbar nicht ganz unauthentische Intimitäten aus diversen Boudoirs des Hofadels verbreiteten. Eine Schlüsselfigur bei dieser Diffamierung sollte Herzog Ernst Günther von Schleswig-Holstein, der Bruder der deutschen Kaiserin, sein, mit dem Prinz Max immerhin »einen wohlgemeinten entente cordiale« pflegte.80 Und Schauplatz der dunklen Machenschaften sollte das Haus des Grafen Friedrich von Hohenau sein, in dem auch Max von Baden verkehrte. Fritz Hohenau, der damalige Rittmeister im 1. Garde-Dragoner-Regiment, war ein Neffe des ersten deutschen Kaisers, der allerdings nicht zum Stamm der Hohenzollern zählte, weil er aus einer unstandesgemäßen Ehe stammte. Zusammen mit seiner attraktiven Gattin Charlotte von der Decken gehörte er in den frühen neunziger Jahren zur Creme der Berliner Hofgesellschaft. Sie hatten eine Wohnung in der Yorckstraße 11 angemietet. Von dieser Adresse wurde in den anonymen Schmähbriefen, die seit 1891 zu Dutzenden in allerhöchsten Kreisen kursierten, behauptet, es sei ein »Bordell, welches sich von anderen Hurenhäusern dadurch unterscheidet, daß hier nicht der Mann die Frau, sondern die Männer unter sich und die Frauen auch unter sich vögeln, lecken und Kurzweil treiben«. Der Anonymus drohte damit, demnächst eine Broschüre zu veröffentlichen, in der »das Leben und Treiben« dort »mit zahlreichen Abbildungen interessanter Gruppen« beschrieben würde. »Wir rechnen auf reißenden Absatz …«.81 Die Denunziation hatte insofern einen realen Hintergrund, als der verunglimpfte Hausherr tatsächlich homosexuell war, was ihn einige Jahre später auch seine Karriere kosten sollte.82

Überhaupt zeichneten sich die Belästigungen des Denunzianten durch große Kenntnis über die innersten Kreise aus. Sie schaudere geradezu davor, klagte eine der Betroffenen, die Erbprinzessin Charlotte von Sachsen-Meiningen, was Schlechtigkeit alles ausrichten könne.83 Auch Max von Baden war im Frühjahr 1892 mindestens zweimal anonym angeschrieben worden; mit welcher Schmutzgeschichte, läßt sich allerdings nicht mehr rekonstruieren, da sich in den polizeilichen Untersuchungsakten nur noch die leeren Briefumschläge mit seiner Privatadresse finden.84 Ebensowenig weiß man aus Äußerungen von ihm oder anderen Zeitzeugen, wie er darauf reagierte. Aber es gibt Anhaltspunkte dafür, daß auch er Angriffsflächen für solche Verdächtigungen geboten hat. Sämtliche Versuche, die seit Mitte 1892 unternommen wurden, den anonymen Briefschreiber mit Hilfe der Kriminalpolizei, von graphologischen Expertisen und Privatdetektiven zu überführen, liefen ins Leere. Ein öffentlicher Skandal konnte zwar durch Ablenkungsmanöver vermieden werden. Der Kollateralschaden war aber enorm – vor allem was den kaiserlichen Hof anbelangte. Böse Ahnungen keimten auf über die Eigenart jener so sorgsam verborgenen Sphäre85, und fortan lag über dieser Welt der Schatten des Illegitimitätsverdachts.86

Hier ist freilich noch etwas anderes von Interesse: Der enorme Wirbel, den die Kampagne zunächst nur am Hof auslöste, geht nicht allein auf die kriminellen Energien eines einzelnen Außenseiters zurück. Hier hatte eine Adelsclique einer anderen eine Grube gegraben. Nährboden für die Schmutzkampagne war die obskure Hofkultur selbst, deren Angehörige immer wieder Indiskretionen über Standesgenossen den Mitgliedern der jeweiligen Gruppe zutrugen und damit Stoff für Rufmorde lieferten. Klatschsucht und Wichtigtuerei waren im Spiel, aber auch Eifersucht, Konkurrenzneid, Gehässigkeit, Hochmut und nicht zuletzt Fahrlässigkeit. Als Beispiel eines solchen Verhaltens kann Max’ Freundin »Charly« gelten. Einerseits lästerte sie ungeniert über mißliebige Verwandte und andere Vertreter des Hofadels, andererseits geriet sie außer sich über die ganze Scheußlichkeit von »Gemeinheit und Schmutz, Verdächtigungen, Verläumdungen etc.«, die sie in den skandalösen Briefen vorzufinden glaubte.87 Doch blieb sie stets über jeden Selbstzweifel erhaben, so etwas wie Selbstkritik war ihr fremd. Unter diesem Widerspruch litt das ganze Ensemble der kaiserlichen Hofbühne, auf der auch Prinz Max sich viele Jahre seines Berliner Lebens bewegt hat, sich zu bewegen hatte – wenn vielleicht auch in angstvoll umhegten Grenzen. Daß dieser Erfahrungsdruck tiefe Spuren bei ihm hinterlassen würde, ist mehr als wahrscheinlich. Denn er konnte seine persönlichen Beziehungen zum kaiserlichen Hof nicht abbrechen. So wußte er auch um die dunklen Flecken auf der Weste mancher Standesgenossen und mußte umgekehrt befürchten, daß auch über sein Intimleben Gerüchte in Umlauf gesetzt wurden. Als sich Charlotte und Bernhard Meiningen im Herbst 1893 aus Berlin verabschiedeten, raunte Max seinem Freund Ernst zu: »An ihr Weggehen knüpfen sich Erzählungen über Charlottes Flirtation, über deren Wahrheitsgehalt ich ganz und gar unorientiert bin.«88 Diese Art zu kommunizieren – Gerüchte streuend – kennzeichnete das Sprechen bei Hofe. Ohne mächtige Verbündete konnte man in dieser Gesellschaft leicht verlorengehen, und so mußte auch Max sich der Solidarität einer einflußreichen Gruppe versichern. Was ohne echte Zugehörigkeit und damit auch Komplizenschaft kaum zu erlangen war. Deshalb blieb ihm nichts anderes übrig, als Unannehmlichkeiten mit dem – wie er sich ausdrückte – »dazugehörigen Hofgesicht abzumachen«.89 Anders gesagt: Möglichst kein authentisches Bild von sich selbst vermitteln.

Das erklärte Ziel der Schmutzkampagne, Fritz Hohenau und seinen Freundeskreis zu verleumden, wurde auch durch mehrjährigen denunziatorischen Dauerbeschuß nicht erreicht; weder gesellschaftlich noch bei seiner militärischen und diplomatischen Karriere hatte der Graf Einbußen zu verzeichnen. Alles blieb scheinbar beim alten.Doch nicht ganz. Zwar wurde durch allerhöchste Einflußnahme auf die Justiz jedes Gerichtsverfahren vermieden, und auch die polizeilichen Ermittlungen wurden mit großer Rücksichtnahme durchgeführt – und schließlich sogar abgebrochen.90 Doch auf der Grundlage dieser Ermittlungen legte die Berliner Polizei ein Homosexuellenregister an, das nun auch prominente Namen erfaßte. Sein geistiger Vater war der für Delikte nach Paragraph 175 Strafgesetzbuch zuständige Dezernent im Berliner Polizeipräsidium, Leopold von Meerscheidt-Hüllessem, der nicht nur von Überwachungsbeamten, sondern auch von Aktivisten der gerade aufkommenden Homosexuellenbewegung informiert wurde.91 Der SPD-Führer August Bebel hatte dem Deutschen Reichstag schon am 13. Januar 1898 davon Mitteilung gemacht, daß die Berliner Polizei eine solche Homosexuellenkartei führe, die auch Angehörige aus allerhöchsten Kreisen umfasse.92 Weitere Einzelheiten brachte Hans von Tresckow, der Nachfolger von Meerscheidt-Hüllessems in der Leitung des »Homosexuellen-Dezernats«, in seinen Erinnerungen auf die Nachwelt.93 Dort heißt es: »Vor seinem Tode [im Jahre 1900] hatte von Meerscheidt-Hüllessem eine letztwillige Verfügung getroffen, daß ein von ihm angelegtes Kartenregister, in welches er die Namen von ein paar hundert [meint ca. 100] Homosexuellen, die den ersten Gesellschaftskreisen angehörten, eingetragen hatte, dem Kaiser übersandt werden sollte. […] Der Kaiser öffnete es aber nicht, sondern sagte nur kurz, indem er es zurückgab: ›Es handelt sich wohl um eine Polizeisache, schicken Sie es dem Polizeipräsidenten‹.« Der damalige Polizeipräsident Ludwig von Windheim habe die Liste nur einer flüchtigen Durchsicht unterzogen und Tresckow dann das Paket mit der Maßgabe überreicht: »Lassen Sie es aber von keinem Unberufenen einsehen.« Bei den Aufgelisteten hätte von Meerscheidt-Hüllessem jeweils handschriftlich eingetragen, »wodurch der Betreffende sich als Homosexueller bekannt gemacht hatte, mit wem er verkehrte, von wem er erpreßt worden war, und ähnliches. Das Register war alphabetisch geordnet und umfaßte mehrere hundert Namen.« Tresckows Angaben zufolge soll auch Prinz Max von Baden dort namentlich aufgeführt worden sein.94

Da sich die Kartei nicht erhalten hat, kann man Tresckows Aussage nicht mehr überprüfen. Doch selbst wenn sie verifizierbar wäre, sagt ein solches Karteiblatt noch nichts darüber, ob und wie Max seine Sexualität auslebte. Diese polizeiliche Erfassung sollte keine strafrechtlichen Verfolgungsmaßnahmen ermöglichen, sondern diente im Gegenteil dem Schutz der homosexuellen Adelsprominenz vor potentiellen Erpressern. Die Berliner Polizei war wohl ausdrücklich angewiesen worden, diesen Adeligen zu helfen und sie nicht zu bedrängen, zu bedrohen oder gar dem Staatsanwalt zu melden.95 Hier wurde ausschließlich gegen Erpresser ermittelt und nicht gegen Homosexuelle. Wie das Berliner Polizeipräsidium diese besondere Klientel um die Jahrhundertwende tatsächlich beschützte, hat von Tresckow anschaulich in seinen Erinnerungen erzählt.96 Mit Blick auf die Medien, auf Polizei und Justiz gab es also für die polizeilich erfaßten »Urninge«,97 soweit sie zur Berliner Hautevolee zählten, in den neunziger Jahren noch kaum etwas zu befürchten – diesen liberalen Umgang änderte erst der Eulenburg-Skandal von 1907/08. Noch gab es ausreichend Möglichkeit, gleichgeschlechtliche Neigungen so zu camouflieren, daß Imageschäden vermieden werden konnten. Ein entsprechendes Wissen dürfen wir auch dem Prinzen Max unterstellen. Tatsächlich hat es vor der Jahrhundertwende nicht einen einzigen Fall von – wie es damals hieß – »widernatürlicher Unzucht« eines Hochadeligen gegeben, der an die Öffentlichkeit gekommen wäre. Gelebt wurde Homosexualität selbstverständlich schon, wie die Polizeikartei anzeigt. »Als einem früheren Minister des Innern«, schrieb der berühmt-berüchtigte Journalist Maximilian Harden damals mit beißendem Spott, »vom Berliner Polizeipräsidenten die Liste der amtlich bekannten aktiven Urninge vorgelegt wurde, sagte die verblüffte Excellenz: ›Riesig feudale Gesellschaft; man muß sich beinahe schämen, daß man nicht auch auf der Liste steht.‹«98 Homosexualität war für die Vertreter der wilhelminischen Hofgesellschaft um 1900 (noch) keine Gefahr.

In seiner Freizeit widmete sich Max der Lektüre und dem Klavierspiel; zudem war er »in sehr vielen Theatern«.99 Seit Herbst 1891 nahm er Gesangsunterricht,100 wo er »nach Ausspruch meines Lehrers sehr schnelle Fortschritte« machte. »Gäbe ich mir in Allem so viel Mühe wie hierin, würde ich es vielleicht zum Rittmeister oder Landrat bringen.«101 Bei einem Badeurlaub im niederländischen Scheveningen hatte er durch gemeinsames Musizieren mit Sophie von Beneckendorf-Hindenburg Bekanntschaft geschlossen – »eine gescheite und gebildete Dame. Meine Stimme hat hier in guter Luft gewaltige Dimensionen angenommen und an Weichheit gewonnen. Ich beabsichtige, ihren Salon in Berlin zu frequentieren«.102 Die Dame war die Tochter des deutschen Botschafters in London, Georg Herbert Graf zu Münster-Ledenburg, und Gattin des Generals Conrad von Beneckendorf-Hindenburg, mit wahrhaft internationalen Verbindungen.103 Bald schon gehörte Max zu den engeren Freunden des Hauses Hindenburg. Die Hindenburgs pflegten überdies engen Kontakt zum Hause des Grafen Harrach, über das Helene von Nostitz in der Rückschau schrieb: »Fast jeden Abend empfing die schöne Gräfin Harrach in ihrem Salon am Pariser Platz ihre intimen Freunde«.104 Auch wenn in diesen kultivierten Zirkeln in erster Linie ein Ästhetizismus in der Tradition des deutschen Idealismus und der Romantik gepflegt wurde, waren sie doch nicht gänzlich unpolitisch. Das gilt schließlich auch für das dritte Berliner Haus, in das der Prinz von Baden gerne eingeladen wurde, den Salon der Anna von Rath, von Max liebevoll »Mama Rath« genannt.105

Die stärkste Anziehungskraft scheint für Max allerdings vom Salon der Cornelie Richter ausgegangen zu sein, bei der sich eine exquisite Mischung aus Künstlern, Diplomaten und literarisch Interessierten aus der Hofgesellschaft traf,106 ein gesellschaftliches Panorama, das beispielsweise Harry Graf Kessler in seinen Tagebüchern verewigt.107 Der Salon der Witwe des Porträtmalers Gustav Richter, ihrerseits Tochter des Komponisten Giacomo Meyerbeer, war aus dem Atelier ihres Mannes hervorgegangen, das schon zu dessen Lebzeiten ein Treffpunkt von Künstlern und höheren Kreisen gewesen war, insbesondere der Wagnerianer. Das liberale Haus fungierte mit seiner Geselligkeit und seinem Kunstverständnis als eine Schnittstelle zwischen Tradition und Moderne – freilich nur kulturell, nicht politisch. Nach Helene von Nostitz war es besonders das harmonische Zusammenleben der Salonière mit ihren vier Söhnen gewesen, das in dem Haus am Pariser Platz »eine so wunderbare Atmosphäre schuf«. Cornelie Richter habe »immer mit einem begreifenden Lächeln im matten Licht ihrer großen Lampen« dagesessen und »eine wohltuende Bereitschaft für alles Lebendige« gezeigt. Die engeren Freunde trafen sich dort auch zu kleinen Diners. »Auf dem Tisch erglühten immer besonders leuchtende Blumen zwischen schillernden Fayencen.«108 Auch Max von Baden begeisterte der verfeinerte Lebens- und Kunstgenuß. Es gab damals freilich auch kritische Stimmen, wie die Baronin Spitzemberg, die in ihr Tagebuch notierte: »Die gegenseitige Verhimmelung und der Mangel an Ernst in so vielem ist mir unangenehm«.109 Der junge badische Prinz hingegen fühlte sich bei Richters sehr wohl.110

Der Salon, eine Erfindung der französischen Frühaufklärung,111 spielte als Ort des Gesprächs und der Unterhaltung der gehobenen Gesellschaft eine zentrale Rolle, auch und gerade als Gegenentwurf zur ritualisierten und formalisierten höfischen Gesellschaft.112 Sein Zentrum war die Dame des Hauses. Ihre Eleganz und Ausstrahlung, ihre Fähigkeit zur gebildeten Konversation machten den Salon für die um sie Versammelten attraktiv. Die Regeln waren scheinbar einfach: Wer einmal im Hause eingeführt worden war, konnte je nach Laune – oder nach gefühlter Pflicht – zum Jour fixe erscheinen; in geselliger Runde hieß dies im allgemeinen »zum Thee«, formellere Anlässe waren die Soiree oder das Diner. Das Besondere an einem Salon war seine Zwanglosigkeit, der den Aristokraten, bürgerlichen Intellektuellen, aber auch Künstlern Gelegenheit bot, sich mit den anderen Teilen der führenden Gesellschaft auszutauschen. Zugleich fungierte er als Umschlagplatz für Nachrichten und den neuesten Klatsch; hier erfuhr man, was nicht in der Zeitung stand, konnte Kontakte knüpfen, auch mit Menschen außerhalb des eigenen Standes.

Die aristokratisch-bürgerliche Salonkultur kam Max’ Interessen, seinem Lebensgefühl weit mehr entgegen als der zwar feudale, aber niveaulose Austausch in den Kasinos. So wurde er in diesen Kreisen geschätzt, ja geradezu bewundert. Die Berliner Gesellschaftsdame Fürstin Radziwill, die dem Prinzen Max »bedeutende Intelligenz und Geist« bescheinigte, urteilt über ihn: »Er ist selten begabt und fein empfindend veranlagt; er sieht klar und logisch mit Schärfe und ohne Bitterkeit, immer vom höheren Gesichtspunkt aus Menschen und Sachfragen beurteilend, den Kernpunkt findend und behauptend und die Nebenumstände, welche bei unbegabten Menschen immer die Hauptsache bilden, bei Seite lassend.«113 Solches Lob ist von seinen Standesgenossen oder Kameraden nicht überliefert. Nun ging es bei der Salongeselligkeit nicht ausschließlich um intellektuelle Gespräche und (musikalischen) Kunstgenuß, sondern auch um die Pflege intimer Freundschaftsbeziehungen im geschützten Raum. Die tolerante Atmosphäre vornehmer Geselligkeit, wie sie im Richterschen Salon vorherrschte, bot gerade dafür ein behagliches Klima. »Mehr schon seelische Homosexualität als männliche Freundschaft« sei dessen Signatur gewesen, so ein naher Beobachter.114 Mit Botho von dem Knesebeck sowie Kuno von Moltke verkehrten dort zwei hochrangige Hofchargen, die homosexuell waren und mit denen auch Max freundschaftliche Beziehungen pflegte.115 Nicht ohne Hintergedanken hat Harry Graf Kessler den »Richter’schen Salon mit seinen nahen Beziehungen zu Phili Eulenburg, Kuno Moltke u.s.w.« später in wehmütiger Rückschau zum gesellschaftlichen Glanzpunkt »der zehn glücklichsten Jahre meines Lebens« gezählt.116

Daß sich manche Habitués jenseits der empfindsamen Salongespräche mit den »Dragonerbräuten« oder »Ulanenjusten« des Soldatenstrichs abgaben, diese körperliche Seite der Homosexualität wurde im verborgenen ausgelebt. Solch wüstes Treiben mag bei Knesebeck, dem Kammerherrn der deutschen Kaiserin – derselbe hochangesehene Hofmann, dessen »vollkommene Würde« und »Grazie« seine Gesellschaftsfreundin Helene von Nostitz gar nicht hoch genug loben konnte117 – überraschen.118 Ähnliches ist aber auch über Moltke überliefert, der es 1893 zum Flügeladjutanten Wilhelms II. und zum Intimus der kaiserlichen Familie gebracht hatte.119 Hofmarschall Robert von Zedlitz-Trützschler meinte zwar, Moltke hätte »durch sein unmännliches Wesen mit allen geistigen Merkmalen der Homosexualität (Phantasterei, Weichlichkeit) trotz großer Begabung nicht in die Nähe des Kaisers gehört«,120 doch dieses Urteil tat der militärischen Karriere erst einmal keinen Abbruch. Das in Hofkreisen liebevollspöttisch als »Tütü« apostrophierte Mitglied der kaiserlichen Entourage war Cornelie Richter und ihrem Salon ganz besonders eng verbunden – als passionierter Klavierspieler und Wagnerianer, als bestrickender Causeur und gefühlvoller Stimmungsmacher. Am intimsten freilich verkehrte Moltke mit dem damaligen Busenfreund des deutschen Kaisers, Philipp zu Eulenburg-Hertefeld; und es war diese eigentümliche Freundesliebe, die Maximilian Harden später zu einem spektakulären, Moltke moralisch vernichtenden Skandal des Kaiserreichs machen sollte.121

Der Richtersche Salon war gewollt so zusammengesetzt, daß er auch Platz für Gegenentwürfe zu virilen Mannsbildern bot, ja sogar Ehrenplätze. Noch gab es sie eben kaum, jene »heterosexuelle Matrix« (Judith Butler), die die wissenschaftliche Sexualpathologie damals gerade zu einer normativen gesellschaftlichen Größe entfaltete122 – und für die hocharistokratische Hofgesellschaft um 1900 gab es sie erst recht nicht. Über die Niederungen sexueller Präferenzen fühlte sie sich erhaben; hier spürte man kein Distinktionsbedürfnis. Wohl aber entwickelten sich mehr oder weniger verschworene informelle Solidargemeinschaften, in die sich auch Max von Baden zu integrieren suchte. Die Kontakte, die er zu Moltke sowie Knesebeck hatte, waren angebracht, denn beide erwiesen sich als respektable Künstler des Doppellebens. Von ihnen konnte unsere Hauptfigur manches lernen und über sie weitere Fäden knüpfen – etwa zu Philipp Eulenburg, dessen Hilfe der Prinz noch vor Ablauf des Jahrhunderts in einer sehr privaten Angelegenheit in Anspruch nehmen sollte. Er wisse, »ich verlange viel«, schrieb der Bittsteller. »Warum ich es zu tun wage, werden Sie besser fühlen, als ich es zu sagen vermag.«123 Selbst als Eulenburg schon tief in der Tinte saß, hat Max von Baden – wie jener schreibt – »niemals aufgehört, treu zu mir zu halten«.124

Charakteristisch für das Berliner Leben des Prinzen Max von Baden war mithin sein gleichzeitiger Verkehr in Teilgesellschaften, die zwar untereinander vernetzt waren und Schnittmengen besaßen, die aber, was Personal, Mentalität und Kultur anging, durchaus eigenständig waren: Militär, Hof, Salon. Insofern handelte es sich um parallele Leben in recht unterschiedlichen Welten, die ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit verlangten. Unser Protagonist war dazu fähig. Am wohlsten scheint er sich dabei in dem hochkulturellen Milieu gefühlt zu haben. Hier, in den Salons, fand er offenbar den hellsten Spiegel für das ihm Eigene – und auch ein wenig Esoterik. So scheint der junge Fürst aus seinen in Berlin geknüpften sozialen Beziehungen hauptsächlich Nutzen gezogen zu haben. Insbesondere in seinem privilegierten Status fühlte er sich überall bestärkt. Kurz gesagt: Er hat es gut angetroffen dort, an seinem neuen Hauptwohnsitz, wo sein Leben niemals ein vorzugsweise militärisches war. In Berlin perfektionierte er die Formen, in die er sein Denken und Fühlen kleiden mußte, um nirgendwo anzuecken, ja überall Anerkennung zu finden. Schließlich gab es dort ein durch Erziehung weitergegebenes, sicheres Verhaltensprogramm. Er lernte sicherlich in mancher Hinsicht dazu, aber er erfuhr nichts, das sein Weltbild in Frage stellte; seine subjektive Auffassung der Dinge blieb unverändert. Er verstand immer mehr von den Fährnissen des gesellschaftlichen Lebens, aber nicht wesentlich mehr von der modernen Zeit, die seine Umwelt rasant veränderte. Insofern verdankte er Berlin nicht gerade wenig. Berlin wurde die Stadt, in der, aller anfänglichen Skepsis zum Trotz, ein Prinz wie er zufriedenstellend leben konnte.