Читать книгу Ein Leben mit Bach - Helmuth Rilling - Страница 20

Germani und »die römische Ölung«

ОглавлениеDie Begegnung leitete für Sie einen neuen Lebensabschnitt ein.

So ist es. Germani verschaffte mir ein zweimonatiges Stipendium an der Accademia Chigiana in Siena. Also reiste ich unmittelbar nach meinem Examen mit dem Zug nach Siena, um bei ihm Orgel zu studieren. Germani hat mir dann für ein Studium an der Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom ein weiteres Stipendium verschafft. Zwei Jahre habe ich dort studiert.

… mit Konsequenzen für Ihren künstlerischen Weg.

Es war ein Glücksfall, plötzlich stand ein Tor offen. Der Unterricht bei Germani bedeutete für mich eine unglaubliche professionelle Weiterführung auf meinem Instrument. Er war ein außergewöhnlicher Künstler. In Deutschland wurde er bewundert, aber auch kritisiert, weil er aufgrund seiner phänomenalen Technik auch schwere Stücke sehr schnell spielte. Er konnte seine Fähigkeiten auch pädagogisch vermitteln. Etwas Besonderes war seine Pedaltechnik. Ich hatte in Deutschland gelernt, für die Pedaltöne ausschließlich die Fußspitze zu benutzen und immer zwischen rechtem und linkem Fuß zu wechseln. Germani bezog die Ferse, also den Absatz, beim Spiel als quasi eigenständiges Gelenk ein. Im ständigen Wechsel zwischen Spitze und Absatz beider Füße braucht das Pedalspiel weniger physische Kraft, ist entspannter und natürlicher. Ich habe über diese Technik in der Zeitschrift für Württembergische Kirchenmusik geschrieben, darauf wurde mir sarkastisch mit der Überschrift »Wir brauchen die römische Ölung nicht« entgegnet.

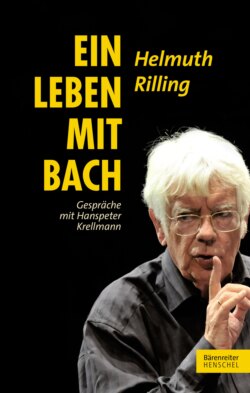

Fernando Germani im Kreis junger Schüler, Siena 1957; rechts sein Assistent Helmuth Rilling. © Foto Grassi, Siena

Es bestand beim Orgelspiel also eine Diskrepanz zwischen italienischer und deutscher Schule. Warum aber diese Polemik?

Die deutschen Organisten glaubten, ältere Anrechte auf ihr Instrument und dessen Kernliteratur wie das Werk Bachs zu besitzen. Das hatte wohl mit der Zeit Überheblichkeit erzeugt. Zu Beginn und in der Mitte der 1950er-Jahre war die italienische Orgelschule (übrigens auch die französische, denken wir an Marcel Dupré, an Jehan Alain und andere) der deutschen in technischer Beziehung eindeutig überlegen. Virtuose Orgelspieler, wie man sie heute in der deutschen Szene kennt, gab es bei uns damals nicht.

Ich selbst übte nun die großen Reger-Werke, die technisch so schwer sind, dass man genug damit zu tun hat, die richtigen Noten zu spielen, bevor man an musikalische Gestaltung denkt.

War das neu? Die Generation nach Karl Straube hatte die Regerschen Werke doch auch schon im Repertoire.

Die wirklich schweren Stücke nur in Ausnahmefällen. Es war eine Frage des Prinzips: Die gesamte romantische Orgelliteratur, einiges von Reger ausgenommen, wurde zu jener Zeit von deutschen Organisten abgelehnt. Germani spielte sie, etwa die Orgelwerke Franz Liszts.

Italien ergab für Sie einen Einschnitt, auch eine wesentliche Bereicherung: künstlerisch, wahrscheinlich ebenso menschlich.

Es ging einerseits um die Vervollkommnung meines Orgelspiels. Auf der anderen Seite – auch gerade, wenn ich es von heute aus sehe – ergab sich eine unglaubliche Öffnung. Ich war aus den evangelischtheologischen Seminaren gekommen und lernte anschließend nur Stuttgart kennen, die Musikhochschule, das kirchliche Musikleben. Das war eine enge Welt. Und plötzlich ist man im Ausland, merkt, dass man andere Sprachen sprechen muss, lernt die Menschen dort kennen.

Die Accademia Chigiana in Siena war die erste große Musikakademie, die es überhaupt gab. Da unterrichteten Künstler wie Alfred Cortot, Pablo Casals, Gaspar Cassadó; die Studierenden kamen aus der ganzen Welt. Ich lernte Menschen aus England, Mexiko, den USA und vielen anderen Ländern kennen, Organisten, die mich zu Orgelkonzerten eingeladen haben und die ich später im Gegenzug nach Stuttgart einlud. Diese internationalen Verbindungen waren unglaublich bereichernd und für mich unendlich wichtig.