Читать книгу Ein Leben mit Bach - Helmuth Rilling - Страница 24

Dirigiervolontariat

ОглавлениеFür Ihren Weg zum freien Dirigenten, der Sie heute sind, war Handwerk gefragt. Sie haben gesagt: »Dirigieren kann man eigentlich nicht lernen«.

Man kann viel lernen durch Zusehen. Ich gebe zu: In Stuttgarter Hochschulzeiten und auch in den Anfängen mit der Gächinger Kantorei dachte ich manchmal: »Ich kann nicht dirigieren!« Wo aber lernt man es? Natürlich am Theater. So verschaffte ich mir Zugang zur Staatsoper in Stuttgart und bat den Staatskapellmeister Josef Dünnwald um Unterricht. Es gab einige Stunden mit Zauberflöte und Freischütz. Dann bot er mir stattdessen an, während der Vorstellungen im Orchestergraben zu sitzen und die praktischen Abläufe kennenzulernen. Viele Male habe ich in meinen drei Stuttgarter Studienjahren im Operngraben die Aktionen der wechselnden Dirigenten verfolgt. Das war lehrreich, da habe ich mir die selbstverständlichen Dinge des Dirigierens abgesehen.

Also die Technik. Aber welches Berufsbild stand Ihnen nun vor Augen? Sie hätten am Ende doch noch Schulmusiker werden und nebenher Chöre dirigieren und gelegentlich Konzerte geben können. Oder stand zu der Zeit der Beruf des Kirchenmusikers schon unverrückbar im Vordergrund?

Als Schulmusiker hätte ich vollamtlich unterrichten müssen, wäre sehr eingebunden gewesen. Das wollte ich definitiv nicht. Die Gedächtniskirche im Stuttgarter Westen hatte mir durchaus einen sehr zu mir passenden Rahmen geboten für das, was ich machen wollte.

Die Karriere des Operndirigenten, eines weltlichen Dirigenten also, strebten Sie nie an? Sie hätten beispielsweise über den Opernbetrieb in zehn Jahren irgendwo Generalmusikdirektor sein können.

Freunde wie der Leiter des Südwestfunk-Tonstudios, Heinz Jansen, haben gelegentlich diesen Gedanken an mich herangetragen, haben mich gefragt, ob ich nicht nach Wien zu dem damals berühmten Dirigierlehrer Hans Swarowsky gehen und dort mein Studium ausbauen wollte. Aber da war ich mit der Kirchenmusik schon zu sehr verwachsen, war vor allem ein erfahrener Organist. Ich gab viele Konzerte, und es entstanden die ersten Schallplattenaufnahmen, zum Beispiel von Bachs Orgelbüchlein. Das bekam also ein Gewicht in meinem Leben. Auf der anderen Seite stand die Möglichkeit, die Chorarbeit nicht nur musikalisch zu gestalten, sondern auch organisatorisch zu ermöglichen. Mein ganzes Leben hat die Frage durchzogen: Was lässt sich in welcher Weise realisieren? Konkret gesagt: Wie schafft man es, etwas Ungewöhnliches aufzubauen, das innerhalb eines festgefügten Berufsbildes nicht das Übliche darstellt? So installierten wir in der Stuttgarter Gedächtniskirche eine feste Konzertreihe, die monatlich eine geistliche, größtenteils von uns selbst bestrittene Abendmusik mit unterschiedlich gestalteten Programmen anbot. Gelegentlich traten auch Gäste auf, also Organisten, auch mal ein Gastensemble.

Das ergab wieder Finanzierungsprobleme.

Wie schon erwähnt, existierte ziemlich bald ein Freundeskreis, der Geld sammelte für die Musik in der Gedächtniskirche. Mir selbst bot sich in diesem Bereich die Möglichkeit, das aufzuführen und selbst zu dirigieren, was ich wollte.

Das Dirigieren trat endgültig in den Vordergrund.

Ja, und ich wollte auf diesem Sektor immer noch mehr wissen, noch mehr können. Der letztlich entscheidende Schritt war die Begegnung mit Leonard Bernstein.

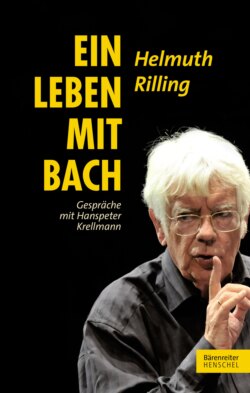

Bei Leonard Bernstein 1967 in New York; rechts Rillings ihm frisch angetraute Ehefrau Martina, geb. Greiner. © IBA