Читать книгу Ernest Lluch - Joan Esculies - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

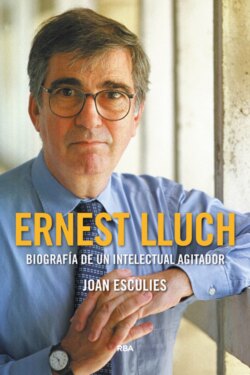

EL INTELECTUAL Y EL AGITADOR

ОглавлениеUna tarde de 1805, Anna Pávlovna, dama de honor de la emperatriz María Fiódorovna, esposa del zar Alejandro III, organizó una soirée en su casa. Pávlovna siempre bullía de animación porque ser entusiasta era su condición social, y, a veces, incluso cuando ni ella misma lo quería, se entusiasmaba para no decepcionar a los que la conocían. La alta sociedad de San Petersburgo llenaba poco a poco el salón de la casa. Ella presentaba a los recién llegados. Además, se encargaba de estar atenta para que ninguna conversación desfalleciera.

Como el contramaestre de la sección de husos de una fábrica textil, que una vez que ha instalado a los obreros en su lugar se pasea arriba y abajo espiando la inmovilidad o el ruido demasiado fuerte, y corre, lo detiene y restablece su buena marcha, igualmente ella, moviéndose en su salón, tan pronto se acercaba a un grupo silencioso como a uno que hablaba demasiado, y, con una palabra, con un desplazamiento de personas, daba cuerda a la máquina de la conversación, que volvía a rodar con un movimiento regular y conveniente. Así conseguía que los grupos, los «husos», trabajaran regularmente en todas partes e hicieran un ruido continuo.[1]

Como el personaje de Guerra y paz de Tolstói, Ernest Lluch era un agitador.[2] Lo que hizo toda su vida, además de muchísimas otras cosas, fue reunir gente a su alrededor para poner en marcha todo tipo de proyectos. Pero no era un agitador —como tantos en los que se podría pensar y que han pasado por la historia— de los que en un Speakers’ Corner le dan la vuelta a una caja de fruta o se suben a una silla e inician una arenga para movilizar a las masas. No, él no era de esos.

Ernest llegaba a un lugar —no importa dónde: un pueblo, una institución, una universidad—, se reunía con su gente y los ponía a trabajar juntos. Tenía una gran facilidad para liderar equipos. Tú harás esto, tú lo otro. Lluch era un agitador porque —utilizando un término al que era especialmente aficionado— le gustaba convoyar, aglutinar a la gente a su alrededor, y también convencerla. Era, como expresaba su amigo Javier Solana, «un componedor».[3]

Disfrutaba de la pasión de deslumbrar a través de nuevas ideas, pero no mediante un mero ejercicio de agitprop. Eso lo diferenciaba de otros, de muchos otros. De ahí que se sintiera cercano al concepto keynesiano de persuasión, porque a través de esta se podían desterrar los prejuicios y abrir nuevas vías todavía inexploradas para mejorar las sociedades. A Ernest le gustaba discutirlo todo, pero de manera civilizada.[4] Y para acabar de redondearlo, además generaba autoestima.

Durante sesenta y tres años se movió por una serie de territorios a los que regresaba de manera periódica para, como Pávlovna, dar nueva cuerda a los husos para que no se detuvieran: el Empordà, Valencia, San Sebastián, Barcelona, Madrid, Santander o Zaragoza. En todos ellos reunió a personas a las que, de entrada, les explicaba historias del lugar donde residían y que ellas desconocían. Lluch no era el profeta que llegaba con un conocimiento profundo de lo que había que hacer, sino alguien que intuía qué era necesario explorar y qué vías había que desbrozar para abrir nuevos caminos.

Aquí y allá, grupos de entusiastas trabajaban en proyectos que sin la labor aglutinadora de una Pávlovna nunca habrían realizado. Un día se daban cuenta de todo lo que habían conseguido, y entonces no salían de su asombro. Por eso tantos se consideraron discípulos suyos, lo fueran realmente o no, y tantos otros han querido llamase «lluchistas» a posteriori.

Pero Ernest no era solo un agitador, o un agitador cualquiera. Era, en primer lugar y ante todo, un intelectual. Alguien que busca, reflexiona y elabora pensamiento crítico sobre múltiples ámbitos y cuestiones. Alguien que, en palabras del profesor y teórico de la cultura George Steiner, lee un libro con un lápiz en la mano y luego genera pensamiento crítico.

Lluch fue, desde muy joven, un devorador y asimilador de libros con una curiosidad infinita sobre los temas más diversos imaginables. Para él no había tema menor. Le interesaba todo y opinaba sobre todo. «El ansia de conocer —aseguraba— te traslada fuera de tu interés originario e incluso de tu campo de trabajo.»[5] Este conocimiento lo adquiría sin dejar de trabajar ni un minuto. Para él, todo era trabajo o susceptible de serlo. En opinión de uno de sus amigos, el catedrático de Historia Rafael Aracil, «su afición era la cita a pie de página».[6]

Los conocidos le decían, utilizando la expresión del médico y pensador de la Generación de 1914 Gregorio Marañón, que era un auténtico «trapero del tiempo», porque lo aprovechaba de manera exhaustiva. Le ocurría lo mismo que a Miguel de Unamuno, quien, ante la pregunta de un joven intrigado por saber cómo era que escribía tanto, el bilbaíno respondió: «Eso es porque sus minutos de usted son lineales, mientras que los míos son cúbicos». Los de Lluch, sin duda, también lo eran.

A primera vista parecía que tenía un profundo conocimiento sobre cualquier cosa, como si ninguna disciplina fuera inalcanzable para él. Pero eso mismo, que cautivó a tanta gente y admiró —y aún admira— a quienes lo conocieron, por lo general no era fruto de una sabiduría previa. Un hombre del siglo XX no podía pretender ser un hombre del Renacimiento: la cantidad de conocimiento lo hacía imposible.

No, Lluch basaba su hacer en su enorme curiosidad y capacidad para prepararse los temas que sabía que habría que tratar o debatir. Como los grandes efectistas tenía también sus trucos, por supuesto, aprendidos de sus maestros. Su mentor, el economista Fabián Estapé, le había transmitido el secreto de uno que él mismo practicaba. Consistía en pasar de vez en cuando por una librería y hojear los prólogos o epílogos de varias novedades. Después, en las conversaciones o en las tertulias, podía montar una disertación sobre el tema. Nadie podía replicarle porque todavía no había podido leerse el volumen. Debido a ello, todo el mundo quedaba boquiabierto.[7]

Pero Ernest, a pesar de haber puesto en práctica el truco, y a diferencia de muchísimos otros, no se quedaba en la superficie. Dedicaba el tiempo a buscar fuentes, leerlas, profundizar en ellas, digerirlas, y después sabía explicarlas como si ese poso le hubiera acompañado desde hacía años, y no desde hacía días. Si iba a un concierto de Schubert, por ejemplo, se empapaba de su vida, obra y milagros, y el día señalado aparecía como un entendido. Esta dedicación a incorporar conocimientos, y luego a lucirlos, dejó tras de sí todo un reguero de personas impresionadas que lo consideraban poseedor de un conocimiento enciclopédico.[8]

Su actuación, sin embargo, no desmerecía. Por el contrario, todo aquel saber compartimentado que adquiría lo incorporaba a su bagaje y aumentaba su perfil de humanista. La ciencia que iba acumulando no pretendía reservársela para sí o transmitirla solo a un reducido núcleo de colegas con intereses similares, que es lo que suelen hacer los profesores universitarios. No, él tenía una clara voluntad de ejercer de intelectual público, de maître à penser, en palabras del periodista Xavier Vidal-Folch.[9] Ernest entendía que «los terrenos del periodismo, de la historia, de la política y de la investigación tienen unos confines que a veces se solapan».[10]

Quería influir y no le daba miedo bajar a la arena para exponer lo que había reflexionado. Estaba dispuesto a que se le corrigiera, en un talante más anglosajón que latino, para continuar aprendiendo y pensando. Justo lo contrario de la actitud de muchos intelectuales que rehúyen la palestra para no entrar en debates que puedan debilitar sus propias convicciones. Cuando publicaba algo o encontraba informaciones que le parecía que podían ser de interés para uno o para otro, lo compartía con el deseo de recibir una réplica razonada.[11]

Como reconoce uno de sus principales discípulos, el economista y político Vicent Soler, «actuaba como un incitador al pensamiento y la reflexión, como un revulsivo intelectual, y disfrutaba promoviendo el debate y la controversia. Pocos permanecían indiferentes ante él. Era polémico por naturaleza y no se privaba de opinar donde fuera necesario».[12]

En efecto, Lluch entraba en el cuerpo a cuerpo de la lucha ideológica y del debate de las ideas con la conciencia de ser y querer ser un personaje situado en la esfera pública. Esto era consecuencia, en buena medida, de su concepción del hombre como ciudadano. «Me gusta la gente —aseguraba— que no solo son grandes músicos, grandes matemáticos o grandes economistas, sino que también son grandes personas, grandes ciudadanos.»[13]

En ocasiones decía que, como uno no se puede pasar el día mareando la perdiz y que al final alguien tiene que chutar el penalti, él estaba dispuesto a hacerlo.[14] Y eso, en un sistema de comunicación de masas en expansión, sobre todo en el contexto de la liberalización de la radio y la televisión en la década de 1990 en España, lo convirtió en un personaje enormemente atractivo y, por supuesto, muy popular. Lluch no era banal, entendía los registros que requerían los medios. Por ejemplo, si había que hablar de la prensa del corazón, se avenía a ello y, además, con conocimiento de causa.

En opinión de un amigo periodista que lo tuvo de tertuliano, Josep Cuní, era «una persona asequible a los medios, algo que no es moneda corriente». Además era «disciplinado, posiblemente tenía una gran capacidad para integrarse en los medios en los que colaboraba —continúa diciendo su amigo—. Cuando hablaba por la radio se adaptaba al lenguaje radiofónico, y cuando lo hacía en televisión sabía acompañarlo con la gesticulación». No era raro que los oyentes dijeran que a aquel señor «¡Sí se le entiende!».[15]

Como admitía Antoni Bassas, que también lo tuvo de tertuliano, «si la redacción tenía que buscar a alguien para que hablara de economía se pensaba en él; si era para discutir del Barça también, y si era para hablar de política también. No quiere decir que Lluch supiera de todo, ni de todo en profundidad, pero tenía suficientes recursos para que un espectador u oyente medio pudiera pensar que sí».

«Y esto —proseguía el periodista—, para los productores, los que buscan los perfiles que deben aparecer en los programas, resultaba muy apetitoso. Además de sus propios campos de experiencia era bastante hábil, había leído mucho; para tirar de un hilo aquí y allá y crear un argumento, era obvio que había que garantizar su presencia.»[16]

Ernest se preparaba sus intervenciones. Por su forma de hablar, por la voz, era un buen comunicador, seducía a corta y a larga distancia tanto en la radio como en la televisión. Además, cuando se apagaban las luces era el mismo de siempre, a todo el mundo le daba el mismo trato. Lluch sostenía que en una tertulia había que saberlo todo e ir a por todas. No era, sin embargo, de los que creían en el concepto de verdad cuasi religiosa que los garantes de las esencias de los partidos y las patrias quisieran imponer.

Dicho de otro modo, y en palabras del escritor Antoni Puigverd, era un «discrepante vocacional»,[17] o, como diría Pasqual Maragall, «deseaba que no pensaras como él para poder discutir su verdad con la tuya. Pero eso sí, deseaba que discurrieras, que defendieras tus ideas con toda la fuerza de tus argumentos. Fue un hombre obsesionado en razonar y en convencer».[18]

También lo veía así Lluís Foix, para quien «era una persona normal, pero muy cultivada. Era un hombre divertido que desplegaba una curiosidad universal y concreta a la vez. Tenía amigos en todas partes y conocía las historias más insospechadas de mucha gente. La conversación con Ernest siempre se tornaba enriquecedora y vivaz, despierta».[19]

De paso era de los que sacaba punta a las cosas más corrientes.[20] Sabía, como se dice coloquialmente, «sazonarlas». No al estilo de un barón de Münchhausen, pero sí condimentando la historia con un poco de sal y una pizca de pimienta. Sabía hacer elucubraciones, sustentar una teoría en una anécdota, hilvanar bien sus argumentos. Y las personas con este tipo de talante son, como todo el mundo sabe, los que al final se llevan el gato al agua frente a otras más rigurosas pero aburridas. Y es que le gustaba descolocar al interlocutor con un libro o una teoría más o menos desconocidos.

Era provocador por definición, y toda la vida fue una figura incómoda por el simple hecho de atreverse a pensar.[21] Era «rebelde porque tenía criterios propios», tal como expresó su íntimo amigo el político Odón Elorza.[22] Como dijo su también amigo y economista Jacint Ros Hombravella, «hay dos Lluchs: el tranquilo, suave, contemporizador... y el agitador de temas candentes, polémicos. Puestos a elegir, me quedo con este último».[23]

Por supuesto que había dos Lluchs, y más, porque Ernest no era lineal, era contradictorio. Y lo era porque quería vivir en plenitud, y la vida, por mucho que uno se esfuerce, no es coherente. No era alguien que viviera al margen de los demás, sino que dejaba que estos le influyeran, lo modularan; sus comportamientos e ideas lo conmovían porque le importaba la Vida —en mayúsculas— y la gente, de toda clase y condición.

Asimismo, Lluch mantuvo siempre un punto de ingenuidad, sin la que no se puede ser receptivo. A pesar de su falta de coherencia —en ocasiones profunda, otras solo aparente—, podía exhibir una postura en absoluto gregaria cuando llegaba a un sitio y convertirse, al mismo tiempo, en alguien enormemente atractivo para los demás.

Se definía como alguien persistente a quien le gustaba la imagen del junco que plasmara el cronista Ramon Muntaner, porque lo mueve el viento, pero vuelve a su posición inicial. Aseguraba que su principal defecto era no saber explicar los sentimientos. Aunque no lo fuera para la familia, en general para los asuntos personales era un hombre reservado, al contrario de lo que de entrada muchos podrían pensar.

Entre sus escritores favoritos figuraban Borges y Cervantes. Sentía simpatía por Josep Pla y se quejaba de que no se le hubiera dado el Premio de Honor de las Letras Catalanas; aunque no por ello se abstenía de criticarlo cuando le parecía. Su héroe de novela era Tirante el Blanco.

También disfrutaba con los versos de Carles Riba, de santa Teresa de Jesús y de san Juan de la Cruz. Pero no con los de Machado, que encontraba excesivamente simples.[24] Era muy aficionado a la poesía, y a lo largo de su vida reunió una importante biblioteca poética.

Entre sus pintores predilectos se contaban Giorgio Morandi, Picasso, Miró, El Bosco, Zurbarán, Turner y Goya. Era amante de la música de compositores como Messiaen, Bach, Beethoven, Mozart y Händel; y en la música contemporánea se consideraba más seguidor de los Beatles que de los Stones.[25]

Era socialista, con la idea básica de que para que haya libertad tiene que haber una mejor distribución de la riqueza. Admiraba —antes de su caída— al eterno líder del Partido Socialista Italiano y primer ministro Bettino Craxi, así como al socialista y primer ministro francés Michel Rocard; pero también a los cancilleres alemanes Willy Brandt y Helmut Schmidt; al primer ministro francés Pierre Mendes-France; al artífice del New Deal, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, y a los laboristas ingleses.

Era profundamente reformista. Mucho. «He aprendido —sostenía— que al hacer política hay que ser muy sosegado, y que la política es el arte de introducir reformas de manera acompasada; el arte de la política es saber llevar ese compás».[26] Si las reformas se podían hacer a fondo, mejor. En todo caso, tenía claro que había que empezar hoy mismo, y hacer algo aunque fuera poco a poco, pero de manera constante.[27] Por ejemplo, uno de los consejos que dio a sus colaboradores cuando ejerció de ministro fue el de «sostenella y enmendalla»;[28] si no funciona, hay que cambiar.

Y es que, por encima de todo, Lluch era un hombre práctico. La noche de las elecciones del 15 de junio de 1977, las primeras de la Transición, la victoria de la izquierda en Cataluña hizo que el momento se viviera con gran nerviosismo y excitación. Él era el cabeza de lista de los socialistas por Girona, y algunos de sus compañeros, con el recuerdo mitificado de las elecciones de abril de 1931 que habían cambiado un régimen, preguntaban qué había que hacer. ¿Acaso tenían que ir a ocupar los ayuntamientos? En medio de aquella algarabía, en la sede electoral, Ernest cortó el debate de raíz: «Lo que tenemos que hacer es irnos a dormir». El día siguiente sería otro día.[29]

Entre sus referentes económicos se hallaban los clásicos de la economía, desde François Quesnay y Adam Smith hasta David Ricardo y Karl Marx; pero también otros clásicos contemporáneos situados en el campo de la economía política, como Albert O. Hirschman u otro gran partidario de una tercera vía reformista como Paolo Sylos Labini, dos de sus autores predilectos, además de Piero Sraffa. Y, naturalmente, Joseph A. Schumpeter y también Alexander Gerschenkron.

Era catalanista, y mucho, aunque quienes se atribuían el reparto de carnets de catalanidad, desde el atrevimiento de la ignorancia, le quisieran escatimar el adjetivo en más de una ocasión. En palabras de su amigo el periodista Xavier Sardà, que lo tuvo un montón de años en la tertulia de La ventana de la SER, era «de una catalanidad exportable».[30] Se lo facilitaba el hecho de ser una persona culta y leída, y no alguien dogmático o huraño, encerrado en su verdad. Estaba abierto a la postura de los demás, sin que ello significara que tuviera que renunciar a la suya.

A lo largo de su vida conformó una visión de España, o de «las Españas» como a él le gustaba remarcar, no desde el federalismo —aunque a veces hablaba de «federalismo cálido»—, sino a partir del desarrollo de la Constitución y de los estatutos, desde una pluralidad afectiva entre los ciudadanos, que no debían ver al Estado como un mero aparato administrativo.

Le fascinaba el Imperio austrohúngaro y miraba con recelo a Yugoslavia, sobre todo a comienzos de la década de 1990; pero, en cambio, a finales de esa misma década sintió una atracción creciente por Montenegro.[31] De nuevo, su inherente contradicción. Él quería una España en la que todo el mundo pudiera sentirse cómodo; algo tan sencillo y tan complejo como eso. Y se arremangaba para hacerla posible.

Lluch, que deseaba morir tranquilo y consciente, era indulgente con la exageración, quizá porque en ocasiones él mismo incurría en ella.[32] Le gustaban mucho las mujeres. Mucho. Aunque admitía que se sentía más cómodo con las amistades masculinas que con las femeninas, cuya psicología le costaba entender. Por eso siempre iba acompañado de un grupo de muchachos discípulos suyos.[33]

Le gustaba bailar, sobre todo tangos y boleros. Si podían ser de Armando Manzanero, mejor.[34] No era madrugador, pero tampoco noctámbulo. No fumaba, ni bebía. Era cariñoso y sentimental con la familia, en especial con su madre y su hermana.[35] No era partidario de enfrentamientos fuera del ambiente de las tertulias. Si alguien o algo no le gustaba, se apartaba.[36]

Era individualista. No le iba esperar las órdenes de la mayoría. En su partido, el Partido de los Socialistas de Cataluña, lo comprobaron en más de una ocasión, ¡y qué ocasiones! En cambio, se esforzaba mucho en favor del proselitismo y no le importaba ir a los pueblos más recónditos a llevar la buena nueva socialista. En ese sentido, no le hacía ascos a nada. Tampoco era dado a las enemistades ideológicas; no era de filias ni de fobias.

Era muy chismoso. Mucho. Competía con uno de sus amigos-discípulos, el economista Eugeni Giral, por ver quién era la persona más chismosa de Barcelona. Al político e historiador Joaquim Nadal, otro ilustre cotilla, Ernest solía decirle que no lo era tanto como él, ni de lejos.[37] No se escondía de serlo. Al contrario, se sentía orgulloso de ello.

También practicaba un truco para trabajar la familiaridad. Cuando tenía que encontrarse con alguien de su entorno no habitual, se informaba sobre las personas comunes que ambos conocían. De esta manera podía citar a los amigos por su nombre, con lo que pretendía aproximarse más a su interlocutor. Parecía que era algo que le salía de forma natural, pero era fruto de una técnica previa.[38]

Tenía una gran memoria, que le ayudaba a recordar conceptos e informaciones de personas.[39] Esto le valió que, a lo largo de su vida, en más de una ocasión y en más de un ambiente lo miraran con recelo. Era el hombre que descubre el truco de cómo el mago saca el conejo de la chistera. Para algunos, eso era saber demasiado. Por ejemplo, tenía más conocimiento del entramado familiar de la burguesía catalana que sus propios integrantes.

Aseguraba que, si uno no para de trabajar, ejercita la retentiva. Cuando le convenía jugaba a hacerse el despistado, cosa que no era, aunque sí desordenado, pero ya se sabe que el orden siempre lo definen los demás. Todo esto en conjunto le permitía ser un buen relaciones públicas. Tenía dotes de vendedor; sabía ponerse en el lugar del otro. Le gustaba estar en la galería, que lo reconocieran.

Tenía conciencia de ser un hombre popular y sabía trabajarse su personaje. Si hacía falta, recibía a la gente en batín. Tenía una personalidad exuberante, la propia de la clase de personas que no necesitan que nadie les haga propaganda porque se la hacen ellos mismos, como ocurría, por ejemplo, con la escritora Maria Aurèlia Capmany.[40]

Quería vivir muchas vidas a la vez, y eso le perjudicó en algunas de ellas. Se hacía ilusiones de ocupar un cargo u otro. Era ambicioso, tanto académica como políticamente. A veces el afán por obtener algún puesto podía hacer que «se le viera demasiado el plumero», como se dice comúnmente. Cuando le convenía nadaba no entre dos aguas, sino en muchas aguas. No obstante, era depositario de una gran humanidad y procuraba no pisar a nadie para conseguir lo que quería.

Aun gustándole la popularidad de la calle, no era especialmente presumido ni meticuloso en el vestir. Sin embargo, nunca perdía el aire de señor. Si tenía que subir en un remonte en Sierra Nevada, lo hacía con americana y corbata. Se contaba la anécdota de que, con motivo de realizar un dictamen económico para el Ayuntamiento de Barcelona, había pedido que le pagaran en especie: quería las camisas que llevaban los empleados de los transportes públicos porque le parecían cómodas. Otra vez, por dar una conferencia, le regalaron una chaqueta, que llevaría con satisfacción.[41]

En cierta ocasión había ido con su amigo el galerista Joan Gaspar a la final de la Copa del Rey, un Barça-Madrid en Zaragoza. Como era inconcebible que Lluch no aprovechara un viaje para hacer una visita histórico-cultural, antes pasaron por la catedral y por el Museo de Tapices de La Seo. En la entrada de este último, y a diferencia de ellos, el escolta —en aquella época Lluch era ministro— no quiso pagar y mostró sus credenciales.

Este hecho reveló que uno de los dos escoltados era ministro. El guía hizo entonces una visita particular dirigiéndose en todo momento a Gaspar, más elegante, como si él fuera la autoridad. Ambos le dejaron hacer para regocijarse más tarde con la metedura de pata.[42] Así pues, Ernest era, en general, un hombre llano que si podía iba en autobús, aunque no por ello dejaba de fascinarle la pompa de la realeza. En cierta ocasión, en el metro de Barcelona, el hombre que iba delante le dijo: «¡Oiga, si no fuese usted en metro creería que es Lluch!».

Le gustaba que lo reconocieran. Más de una vez, en Barcelona, en un autobús, los pasajeros le habían aplaudido de manera espontánea. Y también le había sucedido algo similar en San Sebastián. Después de cenar en un restaurante, al salir, un grupo de señoras le aplaudió. Sus acompañantes le preguntaron: «¿Qué pasa contigo, Ernest? ¡Si normalmente a los políticos la gente casi siempre los mira mal...!». Él, con su coquetería habitual, respondió: «No es eso, es que creen que soy Walter Matthau».[43] Y es cierto que, de mayor, se parecía un poquito al actor.

Era, ciertamente, el resultado de una amplia gama de colores. Había muchos Lluchs, y cada uno tenía, todavía tiene, el suyo. Político, historiador, economista, ministro, rector, melómano, atleta, apasionado del fútbol, articulista, tertuliano y, sobre todo, profesor de universidad. Él reiteraba: «No soy historiador, ni geógrafo ni filósofo; soy economista».[44]

En estas y otras múltiples facetas subyacía una voluntad de ejercer de pensador público con una misión implícita. Lluch formaba parte de una generación de catalanes nacidos durante la guerra civil o en la inmediata posguerra, los cuales, a partir de finales de los años cincuenta, trabajaron para recuperar la normalidad de la cultura catalana y en pro de su conocimiento y divulgación, ya que esta había quedado subyugada a raíz de la contienda.

En su agitación destacaba el compromiso político, y su objetivo no era tan solo la lengua y la cultura, sino que englobaba desde la literatura hasta el urbanismo pasando por la economía. Desde el principio, Ernest formó parte de los cenáculos —minoritarios, pero muy activos— formados por los miembros de la pequeña menestralía ilustrada.[45]

Esa es la razón de que una tarde cualquiera, por ejemplo, le preguntara al periodista cultural Albert de la Torre qué había sido de la compañía Adrià Gual y del director teatral Ricard Salvat, y aquella misma noche, asombrado de que este tuviera dificultades para dirigir en Cataluña, orquestase una campaña para ponerlo de actualidad.

No tardaron en aparecer artículos en la prensa, se hablaba de ello en la radio, y cualquiera, incluyendo al propio Salvat, podía pensar que habían sido los periodistas culturales quienes se habían puesto de acuerdo para hablar de él. Solo años después de haber dirigido el Teatre Lliure y de ser objeto de diversos actos y exposiciones, descubrió que toda aquella campaña la había montado a través de sus múltiples amistades una única persona.[46]

Lluch era, en síntesis, un intelectual agitador. No un agitador intelectual, un publicista de ideas. De este tipo hay muchos, y se puede serlo sin generar ningún pensamiento propio. No era su caso: él lo generaba y después lo difundía. Sí, era un intelectual que agitaba. No se trata de una mera alteración en el orden de las palabras; el cambio es sustancial.

Todos quienes le conocieron, escucharon, vieron, han leído o han oído hablar de él saben ya cómo termina esta historia. Y no de la manera que les habría gustado. Una biografía no puede cambiar ese hecho. Pero así como a la apasionada Barcelona de los años sesenta llegó un joven trepador y enigmático, el Lleonard Pler de Terenci Moix, y seguir el hilo de aquella época era conocer el retrato más irreverente de su mundo cultural, seguir ahora los pasos de este intelectual agitador es adentrarse en las distintas geografías que pisó y en las personas con las que se relacionó.[47]

Así fue su vida. Este era Ernest Lluch.