Читать книгу Die kleine Hoffmann - Sophia Hoffmann - Страница 24

На сайте Литреса книга снята с продажи.

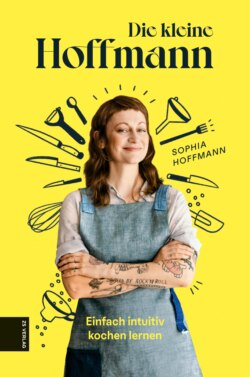

Der „perfekte Teller“

ОглавлениеErst als ich begann, mich stärker damit auseinanderzusetzen, wurde mir klar, in welch großem Ausmaß unsere kulinarische Wahrnehmung sozial und kulturell geprägt ist. Wir alle verfügen über ein kulinarisches Gedächtnis, das beim Lieblingsessen unserer Kindheit und Gerichten, die wir damals gehasst haben, beginnt und sich unser ganzes Leben lang weiter entwickelt. Wir speichern dort positive sowie negative kulinarische Erinnerungen: Gerichte, die wir auf Reisen probiert haben, Lebensmittel, die uns eine Magenverstimmung beschert haben, und Speisen, die wir mit bestimmten kulturellen Feiertagen in Verbindung bringen.

Ein paar Beispiele dafür: Den Salbei mit dem intensivsten Geschmack brachte mir vor Jahren ein Freund von der Insel Kreta mit, ich bewahrte die kleine Menge getrockneter Blätter über Jahre wie einen Schatz auf, benutzte ihn in homöopathischen Dosen und schnupperte hin und wieder andächtig daran, weil ich noch nie so köstlichen Salbei gerochen hatte und ganz berauscht war davon. Die besten Mangos habe ich in Thailand gegessen, dort, wo sie wachsen. Ihr köstliches Aroma ist für immer in meinem Geschmacksgedächtnis verankert. Jahrelang konnte ich keine Austernpilze genießen, weil es mir mit 16 und in Kombination mit Piña Colada und Rotwein danach einmal sehr schlecht gegangen war. Und bis heute bedeutet Weihnachten für mich schlonziger Kartoffelsalat mit Mayonnaise und Essiggürkchen, im Mund zerfallende mürbe, buttrige Vanillekipferl und das traditionelle Schokoladenkonfekt mit Orangenzesten und Earl Grey, das ich mittlerweile selbst zubereite.

Gewohnheiten, Rituale und Erinnerungen können uns Komfort und emotionale Heimat bieten, wenn sie positiv konnotiert sind. Sie haben ihre Berechtigung, und gemeinsames Kochen und Essen bieten den perfekten Rahmen, sie zu pflegen, egal ob man sich im selben Raum befindet oder auch mal nur durch einen Computerbildschirm verbunden ist.

Nichtsdestotrotz sollte man Gewohnheiten und Prägungen durchaus hinterfragen, und manchmal profitieren wir davon, uns von nicht mehr zeitgemäßem Quatsch zu lösen. Besonders wenn es um den Konsum tierischer Produkte geht, berufen sich viele von uns auf die Gewohnheit: Das war schon immer so, dann soll das auch so bleiben. Die Industrie, die tierische Produkte vertreibt, erzählt uns dieses Märchen zudem gerne in bunten, harmonischen Bildern, für deren Produktion und Verbreitung sehr viel Geld ausgegeben wird. Dabei wird natürlich außer Acht gelassen, welche katastrophalen ökologischen Folgen unser Fleisch-, Milch- und Fischkonsum hat und dass das gar nicht „schon immer so“ war. Im Jahr 1860 verspeiste man hierzulande im Durchschnitt 6 Liter Milchprodukte im Jahr. 1910 waren es dann bereits 42 Liter, im Jahr 2000 satte 241 Liter. Die Tendenz ist nach wie vor steigend, und beim Fleisch- und Fischkonsum sieht es ähnlich aus. Gleichzeitig stecken wir jetzt schon mitten in einer Klimakrise, die von den Auswirkungen der tierverarbeitenden Industrie und der Überfischung der Weltmeere noch befeuert wird. Jeden Tag Schnitzel, Aufschnittwurst, Käse, Kuhmilch und Eier war noch nie „normal“ und ist zudem einfach nicht mehr zeitgemäß.

In meiner Tätigkeit als Köchin pflanzlicher Küche bin ich über die Jahre immer wieder damit konfrontiert worden, wie schwierig es für manche Menschen ist, außerhalb eines gewohnten Schemas zu denken und eingeübte kulinarische Gewohnheiten hinter sich zu lassen. Das beste Beispiel für mich: der „perfekte Teller“. In einem traditionell deutschen Restaurant besteht er aus einem großen Stück Fleisch mit Sauce, einer Portion Kohlenhydrate (Nudeln, Kartoffeln, Reis) und eventuell noch einer Gemüsebeilage und / oder einem Beilagensalat. Viele Menschen versuchen, wenn sie weniger Tier essen wollen, einfach das Schnitzel mit einem Ersatzprodukt auszutauschen, und wenn es nicht 100 Prozent genauso schmeckt, sind sie schnell enttäuscht und behaupten: „Pflanzliche Küche schmeckt nicht!“ Was natürlich Blödsinn ist – wenn sie nicht schmeckt, dann liegt es daran, dass sie von schlechten, engstirnigen Köch*innen zubereitet wurde. Dass ein „perfekter Teller“ auch ein großes Stück Gemüse in den Mittelpunkt rücken kann und Hülsenfrüchte eine sogar noch wesentlich gesündere Proteinquelle bilden als Fleisch und Fisch, ist für mich keine Neuigkeit, für viele andere Menschen aber kaum vorstellbar.

Worauf ich hinauswill, ist, dass alles, was dir guttut, ein „perfekter Teller“ sein kann und dieser nicht immer aus den drei gleichen Komponenten bestehen muss. Zum Beispiel ist es manchmal vollkommen befriedigend, einfach nur Kartoffelbrei pur zu löffeln oder eine Suppe ohne irgendetwas dazu, auch wenn Vielfalt von Geschmäckern und Konsistenzen natürlich grundsätzlich gut bzw. besser ist.

Abseits des „perfekten Tellers“ zu denken ist für intuitives Kochen essenziell, weil wir uns sonst unfreiwillig ein Gedankengefängnis bauen, zu dessen Tür wir doch die Schlüssel eigentlich selbst in der Hand halten. Was ich damit meine, ist das unnötige Festhalten an vorgegebenen Rezepten und Prägungen. Ich koche so oft „Gerichte, die keinen Namen haben“; keinen Namen deshalb, weil sie nicht dem klassischen Komponenten-Teller entsprechen bzw. ich sie mir selbst spontan ausgedacht habe. Manchmal bestehen diese Gerichte aus einer, manchmal aus 20 Komponenten. Ich folge meiner Neugierde und dem, was meine Vorräte hergeben, und vermeide so nicht nur Lebensmittelverschwendung, sondern entdecke auch neue Geschmackskombinationen, von denen es manche in das regelmäßige Repertoire schaffen. Regeln sind dazu da, um sie zu brechen und neu zu definieren.