Читать книгу Damaged Goods - Группа авторов - Страница 28

Оглавление| V/APebbles Vol. 1: Artyfacts from the First Punk Era [Mastercharge Records, 1978] | Katja Kullmann |

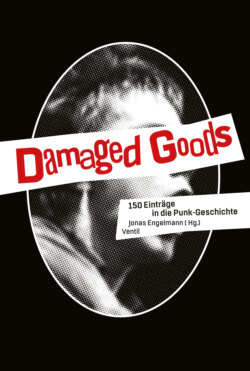

Irritierend, um nicht zu sagen unklar, erschien mir diese Platte, als ich sie zum ersten Mal in die Finger bekam. Vorn auf dem Cover ist, in schwarzweißer Fanzine-Optik, ein Frankenstein-Motiv zu sehen: ein Männerkopf, in den Metallnägel gehämmert sind. Auf der Rückseite sind 16 Stücke aufgelistet, von 16 Bands, deren Namen ich noch nie zuvor gehört oder gelesen hatte. Die Namen, die Optik und eben das Wort »Punk« im Titel: All das weckte gewisse Hörerwartungen.

Beim ersten Abspielen klang es dann aber anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Es beginnt durchaus aggressiv, mit einem ordentlich verzerrten Gitarrenriff. Im Opener »Action Woman« von The Litter geht es um den love trouble eines jungen Mannes: »Hey Miss High and Mighty, I’ve had all that I can take«, singt er und droht, er werde sich eine andere suchen. Es folgt ein polterndes Bo-Diddley-Cover mit ersten Jauchzern und Schreien: »Wooooahuuuaaa!« Dann eine überdrehte Teenage-Dance-Hymne (»Dance Franny Dance«), die das »Yeah Yeah« der Beat-Ära zu karikieren scheint. Die Songs erzählen von Mädchen und Kartoffelchips, von Sex, Begehren und der »Beaver Patrol«, der »Schamhaarpatrouille«, davon, nicht wie Daddy werden zu wollen, und von der Niedergeschlagenheit, die einen im öffentlichen Nahverkehr ereilen kann: »I’m in Pittsburgh and it’s raining. Stuck here in the subway and complainin’.« Eine gepitchte Version von »Like a Rolling Stone« war zu hören, es klang alles etwas altmodisch − aber auch aufregender als das, was es sonst gerade zu hören gab. Auch radikal hippieske Töne waren dabei: Kim Fowleys »Trip« oder das merkwürdige Stück »Spazz« von der Elastik Band, zu dem es in den Albuminfos heißt: »It must be truly one of the most tasteless records ever«. Mein Favorit ist »Rich with Nothin’« von den Split Ends aus Florida − bis heute einer der souveränsten Down-and-out-but-proud-Songs, die ich kenne. Die Mischung war komplett strange. Es war das Jahr 1988 oder 1989, das Internet noch nicht in Betrieb, ich war 18 oder 19 und wurde sofort süchtig nach diesem Sound.

Heute stehen Begriffe zur Verfügung, die es damals noch nicht gab: Binge Listening und Retromania. Das Binge Listening meint schlicht das Immerwiederhören des Immerselben − bis es sich festsetzt. Der Begriff Retromania ist komplexer. Der britische Musikjournalist Simon Reynolds prägte das Wort 2011 mit seinem gleichnamigen Buch. Er beschrieb einen gewissen klaustrophobischen Zug im Pop (wozu im weiteren Sinne natürlich auch der Punk gehört): die Tatsache, dass alles, was im Pop geschieht, eine Vorgeschichte hat und also in einer Spirale aus Quer- und Rückbezügen festsitzt, in einer Verweishölle (wie Thomas Meinecke es in einem ähnlichen Gedankengang einmal formulierte). Pebbles Vol. 1 sog mich unwiderruflich in diesen Zeit- und Verweistunnel ein: Es verband auf geradezu magische Weise drei doch sehr unterschiedliche Jahrzehnte miteinander: die späten 1980er (in denen ich es entdeckte) − die späten 1970er (in deren »Punk«-Geist das Album herausgekommen war) − und die 1960er-Jahre (aus denen die Musik tatsächlich stammte). In dem Moment, in dem ich Pebbles Vol. 1 entdeckte, wurde das, was gemeinhin als »Punk« bezeichnet wurde, für mich hinfällig. Und genau das war das Punkige an der Platte.

Sie kam erstmals 1978 in den USA heraus, in einer Auflage von 500 Exemplaren, zusammengestellt von zwei Vinylsammlern aus Ohio, als einzige Veröffentlichung eines Mikro-Labels namens Mastercharge Records (später BFD und AIP). Der Begriff »Punk« existierte in den USA schon in den 1940er-Jahren, er konnte etwa »Prostituierte« oder »Kleinkrimineller« bedeuten. In Bezug auf Musik wurde er, so heißt es, erstmals von Lenny Kaye verwendet, dem späteren Gitarristen der Patti Smith Group: Er erwähnte das Wort »Punkrock« 1972 in den Liner Notes einer Anthologie namens Nuggets, die Garagenrock aus den 1960ern enthielt. Pebbles folgte dann dem gleichen Prinzip, es war quasi ein Abklatsch von Nuggets, wobei Pebbles noch weit obskurere One-Record-Bands aus den Sixties auffuhr und sich bald zu einer üppigen Serie auswuchs. Bis in die 1990er-Jahre erschienen zwölf Volumes. Vergleichbare Serien von anderen Labels folgten, sie heißen etwa Mindrocker, Back from the Grave oder Boulders. Ich behaupte: Erst wenn man diese Sachen kennt, begreift man, was zum Beispiel die Ramones ab 1974 taten: Sie nahmen den College-Garagen-Party-Sound ihrer großen Brüder und führten ihn eine Dekade später nochmal neu auf. Sie wollten wie eine wild gewordene Teenie-Band der Kennedy-Ära klingen − auf keinen Fall wie ihre hightech-rockistische Gerald-Ford-Gegenwart.

Es ist ja fast zu banal, es aufzuschreiben: Punk war die erste große Retro-Bewegung mit Ansage, jedenfalls was den Sound und die Herstellungspolitik angeht: Pfeif auf »Virtuosität«, vergiss alles »Konzept«-Gew***se! Scheiß auf teures Equipment und das »Star-Produzenten«-Tum! Weg vom »ausgefeilten audiophilen Erlebnis«, hin (also: zurück!) zum tragbaren Billigverstärker! Kotz, hust, bell es einfach raus! Drei Akkorde, drei Minuten: Viel weiter war man 1965 noch nicht − und genau dorthin wollte man 1975 zurück. Es war eine klare Geste der Fortschrittsverweigerung, und diese Geste wendeten dann auch die Briten an: Mit ihrer Variante von Punk spielten sie gegen den Thatcherismus an. Sie füllten die gute alte Form mit brandneuem Inhalt (der lustigerweise No Future hieß). Wer Pebbles Vol. 1 kannte, der hatte auf einen Schlag etwas ganz Wesentliches von Punk verstanden.

Als ich die Platte entdeckte, war ich, eine angehende Abiturientin aus dem Rhein-Main-Gebiet, einstweilen bei Mod gelandet − einer, nun ja, Working-Classbezogenen Subkultur, die genügend smarte Codes bot, um der Dominanz der Smiley-Sweatshirts (Techno) und Cobain’schen Holzfällerhemden (Grunge) etwas hübsch Verstörendes entgegenzusetzen. Das Schottenkaro und der Totenkopf, die Markenlogos des 1970er-Punk, waren längst zur Folklore geworden (dazu gleich noch mehr). Demonstrative Nicht-Zeitgenossinnenschaft war eine bescheidene Möglichkeit für Devianz, und so war ich eines dieser etwas streng wirkenden Mod-Mädchen: trug weiße Strumpfhosen und flache Schuhe, gebügelte Blusen, einen akkuraten »Bob«, schwere Kajal-Balken auf den Lidern und einen zu 50 Prozent existenzialistischen Schönheitsfleck auf der linken Wange, aufgemalt, logisch.

Pebbles Vol. 1 entdeckte ich bei einem Freund, der Gun Club für die bedeutendste Band jener Tage hielt und mir Jacques Derrida zur Lektüre empfahl (was mich damals freilich grandios überforderte). Er trug Button-Down-Hemden und eine Redneck-artige Rasurfrisur und wurde deshalb manchmal als »Nazi« angerotzt, etwa von Menschen mit Totenkopf-Hosenträgern, was ihn (und mich) stets amüsierte. Wir waren uns einig, welches das beste Stück von Joy Division ist: »No love lost« von 1978. Ich fand, »No love lost« hätte genausogut von 1966 sein können, zumindest der Teil, der nach dem langen Intro anspringt. Vielleicht machte der Freund mich deshalb mit Pebbles bekannt.

Punk gestaltete sich aus meiner Perspektive so: Sobald in der Batschkapp oder im Negativ, den damals wichtigsten »Nicht-Mainstream«-Ausgeh-Orten in Frankfurt am Main, »Nelly the Elephant« von den Toy Dolls oder »California Über Alles« von den Dead Kennedys begann, räumte man besser die Tanzfläche, jedenfalls wenn man kein Mann mit Springerstiefeln oder DocMarten’s war, der vorhatte, gemeinsam mit anderen Männern mit ausgefahrenen Ellenbogen herumzustampfen. Sie nannten es »Pogo« und stellten sich mit geschlossenen Augen wer weiß was dabei vor. Tatsächlich war es bloß eine Variante von marschmusikalisch getaktetem Rudelvergnügen, ausgeführt von Typen − wirklich: nur von Typen −, die sich zurückzogen, sobald der DJ von den ewig gleichen Oldies wieder zu neuer, interessanter Musik wechselte (zu den Violent Femmes zum Beispiel). Punk, wie er sich mir im Realalltag darstellte, war schon damals »Alt-Punk«, eine rauere Variante von Stadionrock, und ich wollte mir nie die Mühe machen, herauszuhören, ob das gelegentlich skandierte »Oi!Oi!Oi!« ein rechtes oder ein linkes Oi war, ich fand es in jedem Fall »nazimäßig«. Wer Bands wie Mudhoney oder die Gories hörte, nannte sich jedenfalls nicht »Punk«, höchsten halb-ironisch.

Die Goldenen Zitronen hatten 1987 den Song »Für immer Punk« herausgebracht, ich las es als Kommentar zum drögen Toy-Dolls-Pogo: Es gab nichts Olleres, nichts Toteres als Punk! Er erschien (und erscheint) mir vor allem als ein weißer Männermythos aus der heute mittelalten Generation. Nur wer sich zügig davon abwendete, nur wer jede Folklore verweigerte, konnte Punk sein! Die Tatsache, dass Ted Gaier (meine Lieblings-Zitrone, wenn man so will) immer wie ein etwas angeschlagener Mod aussah (er trug und trägt oft schmale Anzüge, die vielleicht Brandlöcher haben, aber sie verweisen klar auf die Smartness, auf den revolutionären Gehalt von Mod), dieser Anblick, kombiniert mit der Musik der Zitronen, sagte mir, dass Pebbles in die richtige Richtung wies.

Das Pebbles-Prinzip führte mich zu den (weißen) Sonics aus Seattle; von deren 1965er-Version von »Have Love Will Travel« kam ich auf das Original vom (schwarzen) Rhythm’n’Blues-Musiker Richard Berry von 1959; von Berry schlingerte ich zu Muddy Waters (was für ein punkiger Name!) und von dort zu Robert Johnson, einem der ersten Ober-Punks überhaupt. Von Robert Johnson kam ich, in einer Rückwärts-Vorwärts-Bewegung, zum Automechaniker-Punk des Northern Soul und von dort über verschlungene Pfade bis zu Detroit Techno, von wo es mich (wieder) zu Palais Schaumburg führte. Und immer wieder: zu Kathleen Hanna. Wenn der Punk und ich uns auf all diese Fahrtrichtungen einigen können, dann sind wir Freunde.