Читать книгу Remont - Werner Stolle - Страница 34

На сайте Литреса книга снята с продажи.

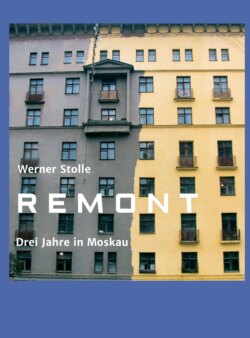

ОглавлениеIm Produkti

13. Februar – 16. Februar 1990

Heute Abend bin ich zum zweiten Mal in der DDR-Schule. Wir sind zum Volleyball eingeladen worden. Nach dem freundlichen Empfang ist man schnell beim Du. Zunächst spielen wir in getrennten Teams, DDR – BRD. Wir sind gleich stark. Nach vier Sätzen steht es 2:2. In der Pause kommen sich beide Teams bei einem guten, herben DDR-Pilsener noch näher. Es herrscht eine völlig entspannte Atmosphäre, als hätte es nie eine Trennung zwischen uns gegeben. Wie weltfremd das jahrzehntelange Kontaktverbot der DDR-Regierung doch war! Der Staat hat die natürlichsten Grundbedürfnisse der Menschen vierzig Jahre unterdrückt. Jetzt sitzen wir hier beim Bier, freuen uns gemeinsam darüber, dass das endlich vorbei ist, und sprechen über eine baldige Zusammenlegung der beiden Botschaften und Schulen. Unfassbar, was sich hier tut! Wie selbstverständlich und wie offen wir miteinander über vieles reden.

Nach der Pause spielen wir in gemischten Teams weiter.

Zum Dauerthema Reisen zeichnen sich neue Entwicklungen ab. Nachdem Dieter, ein Kollege aus meiner Schule in Bad Oldesloe, Kontakt mit mir aufgenommen hat, buchen wir kurzfristig unser mehrfach umgebuchtes Damaskus-Ticket nun ein weiteres Mal um. Nicht mehr Lissabon ist das aktuelle Ziel, sondern Istanbul. Dieter arbeitet dort am Istanbul Lisesi, einem türkisch-deutschen Gymnasium. Wir hatten während unserer gemeinsamen Dienstjahre zusammen Fußball gespielt, aber ansonsten wenig Berührungspunkte. Als er hörte, dass wir inzwischen nach Moskau versetzt worden sind, hat er Kontakt zu uns aufgenommen. Sein ausführlicher, netter Brief endet mit einer Einladung nach Istanbul über die Osterferien.

Meine Klassenreise, die noch vor Ostern nach Samarkand in Usbekistan führen sollte, droht zu scheitern; zum einen wegen gewisser organisatorischer Probleme, die unser russischer Kontaktmann eingeräumt hat, und andererseits kommt es zunehmend zu Unruhen in der Stadt. Aber man ist ja flexibel.

Die unteren Klassen fahren, da die Schanghai-Grippe überraschend schnell abgeklungen ist, nun doch mit dem Zug für vier Tage ins Ferienlager nach Sawidowo - das liegt in der Nähe der Stadt Twer, am Zusammenfluss von Schoscha und Wolga, 125 Kilometer nordwestlich von Moskau. Die Unterkünfte für Kinder und Jugendliche sind Teil eines Erholungszentrums für Diplomaten. Mit ein bisschen Glück begegnet man dort auch mal einem Wolf oder einem Luchs. Der Ort wird seit Jahren von unserer Schule als fester Standort für die Kleinen bis Sekundarstufe I genutzt. Nach einem Kälteeinbruch und heftigen Schneefällen mit Schneeverwehungen erleben sie dort einen typischen russischen Winter auf dem Lande. Jeden Tag stehen Skilanglauf- und Schlittschuhfahren auf dem Programm. Ein Kind durfte nicht mitfahren. Aus hygienischen Gründen, so die Eltern.

Wir hören, dass die KPdSU auf ihren Alleinvertretungsanspruch verzichten und drastische Reformen einleiten will. Sie plant ein Mehrparteiensystem und freie Wahlen. Im Juni sollen die Weichen dafür gestellt werden.

Zum Dauerthema Durchbruch gibt es Erfreuliches zu berichten. In der Packbier-Wohnung wird seit Tagen kontinuierlich gearbeitet. Die Fortschritte sind sogar zu sehen. Man munkelt, unser Umzug solle Mitte März über die Bühne gehen. Wir halten die Renovierungsmannschaft mit Marlboro und Stolitschnaja bei Laune. Stolitschnaja ist der russische Wodka, den ich bisher nur im Berioska oder bei Stockmann entdeckt habe. Und da Wodka ja für Einheimische rationiert ist, mache ich den Herren damit sicher eine kleine Freude. Damit eines klar ist: Bisher haben wir niemals einen Handwerker oder sonstigen Bediensteten des UPDK erlebt, der alkoholisiert zur Arbeit kam oder während der Arbeit getrunken hat.

Die Versorgungslage hat sich ein wenig gebessert, das sehen wir am Lebensmittelangebot unseres Produkti, der auf halbem Wege zum Nowotscherjomuschkinskij-Markt liegt. Da können wir wieder Butter und Käse einkaufen.

Das Einkaufen in den staatlichen Läden gestaltet sich - ganz anders als auf den Kolchosmärkten - recht umständlich. Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Einkauf ist, dass man einen ausreichenden Zeitpuffer mitbringt. Darüber hinaus ist eine gewisse Gelassenheit angebracht. So eine Aktion läuft immer im Schneckentempo ab. Zuerst macht man einen Rundgang durch das Geschäft, um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, was es überhaupt zu kaufen gibt. Vorausgesetzt, die Verkäuferinnen sind gewillt, jemanden zu bedienen, Selbstbedienung gibt es nämlich nicht, stellt man sich an dem Tresen an, wo man Ware erwerben möchte, nehmen wir mal an, am Käsestand. Schon jetzt kommt der Zeitfaktor ins Spiel. Verkäuferinnen lassen sich nämlich ungern beim Lesen, gemeinsamen Lösen eines Kreuzworträtsels, angeregter Kommunikation oder kleinen Schönheitsreparaturen wie das penible Nachziehen des Lidstrichs und Lackieren der Fingernägel stören. Das gilt fast ausnahmslos für alle staatlichen Geschäfte im ganzen Land. Möchte man sie dennoch stören, spricht man sie freundlich mit dem Weckruf Djewutschka an, was so viel bedeutet wie Fräulein, hier aber zu verstehen ist wie: hallo, Bedienung! Wenn endlich ein Blickkontakt hergestellt ist, trägt man seinen Wunsch vor, zum Beispiel 200 Gramm Käse, und zeigt auf die Sorte, denn es ist ja nichts konkret ausgeschildert. Wer besser Russisch kann als wir, fragt natürlich nach. Aus dem Käselaib schneidet die Verkäuferin ein Stück heraus, das ungefähr der gewünschten Menge entspricht. Sie legt den Laib zurück in die Auslage und wiegt das Stück aus, greift zum Abakus, notiert auf einem kleinen Packpapierzettel das Wort Käse und die Summe, die wir dafür entrichten müssen. Die genauere Grammzahl ist uninteressant für das, was später folgt. Es ist auch wurst, ob das Käsestück mehr oder weniger wiegt als in diesem Beispiel 200 Gramm. Unser Käse wird ziemlich unprofessionell in grobes, braunes Packpapier geklatscht und beiseite gelegt. Das alles geschieht wortlos. Der Auftrag wird ordnungsgemäß erledigt. Höflichkeitsformeln wie Doswidanja, also auf Wiedersehen, oder schönen Tag noch, gehen der Verkäuferin in diesem Umfeld nicht über die Lippen.

Unsere nächste Station ist der Butterstand. Dort liegen einige schuhkartongroße Butterklötze aus, die natürlich in dieser Ausführung niemand kaufen will. Ein ähnliches Prozedere wie eben beginnt. Die Verkäuferin bedient eine Kundin vor uns, so dass sie kaum die Gelegenheit haben wird, direkt danach eine Lesepause einzulegen oder sich die Nägel aufzuhübschen. Wir machen wieder die Mengenangabe (200 Gramm), worauf sich die Dame mit bloßen Händen einen der sperrigen Klötze aus der gekühlten Auslage schnappt und auf einem Holzbrett platziert. Sie nimmt eine Art Garotte zur Hand und zieht damit die ungefähre Menge ab, wiegt das nun nur noch faustgroße Stück, hantiert mit dem Abakus, schreibt Butter und den Preis auf und gibt uns den Packpapierwisch. Wortlos. Unsere Butter landet in einem Stück Packpapier.

An einer weiteren Station könnten wir uns jetzt Smetana in ein mitgebrachtes Glas einfüllen lassen, aber mehr soll’s für heute nicht sein, also gehen wir zur Kasse (Station 3). Wir geben unsere handgeschriebenen Zettel ab. Der Registrierkasse bringt man auch hier ein gewisses Misstrauen entgegen. Die Kassiererin gibt die Beträge deshalb vorab in den Abakus ein. So verschafft sie sich schon mal einen Überblick über die Endsumme, die wir zu zahlen haben. Jetzt rattert die Kasse. Sie spuckt drei Quittungen aus. Eine über den Betrag für den Käse, eine für die Butter und eine mit der Endsumme. Wir zahlen und müssen noch einmal zu Station 1 und 2 zurück. Zum Glück sind die Warteschlangen übersichtlich. Nach Abgabe der Zahlungsbelege erhalten wir unsere gut verpackten Waren und marschieren dann an der Kasse vorbei ins Freie. So einfach geht das.

Bei solchen Ereignissen wäre es ein unverzeihlicher Fehler, sich etwaige Ungeduld oder eine ähnliche Schwäche anmerken zu lassen. Die Rache der Frauen würde auf dem Fuße folgen. Sie sind die Königinnen, die Kunden die Bittsteller. Wir fragen uns immer wieder, warum sie sich derart abweisend verhalten.

Die kaukasische Mafia beherrscht die Kolchosmärkte Moskaus. Dies Gerücht geht schon lange um, besonders auf unserem Markt. So ein Gerücht wird gern von den Einheimischen für bare Münze gehalten, die Vorurteile gegen die Händler aus den südlichen Republiken der Sowjetunion hegen. Diese Vorbehalte schlagen bisweilen in offenen Rassismus um. Selbst weniger rassistisch Eingestellte bezeichnen Menschen aus den Regionen wegen ihrer dunkleren Hautfarbe als Schwarze. Die Umtriebigkeit und der Geschäftssinn der Händler verursachen bei vielen Moskauern Neid und Missgunst. Auf unserem rein privatwirtschaftlich strukturierten Markt verkaufen viele Händler aus Georgien, Armenien und Aserbaidschan ihre Waren, hauptsächlich Südfrüchte, Obst und Gemüse aus eigenem Anbau, das in staatlichen Läden und auf den wenigen staatlichen Kolchosmärkten, und schon gar nicht in so guter Qualität, selten zu haben ist. Die zweite Händlergruppe kommt aus dem Baltikum angereist, aus Weißrussland und der Ukraine und bietet meist Fleisch- und Wurstwaren, Milchprodukte, ebenso Obst und Gemüse, Kräuter, Honige und Marmeladen, in Fässern eingelegte Gurken und Kohlsorten und vieles mehr an. Natürlich haben auch Händler aus der Umgebung hier ihre Marktstände aufgebaut. Blumen gibt es zu jeder Jahreszeit in Hülle und Fülle. Auch jede Menge Pilze, die sorgfältig auf eine Schnur aufgezogen und daran aufgehängt werden. Auf die verzichten wir lieber aus Prinzip, weil man nie erfahren wird, wo die wirklich gepflückt worden sind. Tschernobyl lässt grüßen. Die Herkunft der Pilze interessiert nicht weiter. Gegen diese zweite Gruppe von Anbietern gibt es keine erkennbaren Vorbehalte.

Männer dominieren diesen Markt eindeutig. Selten sieht man eine Frau an den Ständen. Sämtliche Waren außerhalb der kleinen Markthalle werden appetitlich präsentiert, Obst und Gemüse zu Pyramiden aufgetürmt, alles, was glänzen soll, mit einem Lappen poliert oder aus einer Sprühdose mit Wasser auf frisch getrimmt. Es ist ein wahres Vergnügen, hier einzukaufen. Die Preise sind allerdings nach wie vor so hoch, dass viele Moskauer den Markt nur dann aufsuchen, wenn sie etwas ganz Besonderes für ihre Gäste oder ein Familienfest suchen. Wohlhabende Russinnen, es sind ja in der Regel Frauen, die einkaufen gehen, tauchen hier logischerweise auch auf. Man erkennt sie meist an ihrer oft zur Schau getragenen Kleidung und an ihrer hin und wieder etwas herablassenden Haltung beim Schlange stehen und im Umgang mit den Händlern.

Die kleine Halle wirkt auf den ersten Blick abschreckend. Hier geht es orientalischer zu; man fragt sich unwillkürlich, an welchen hygienischen Regeln sich die Händler orientieren. Es ist laut, chaotisch und riecht nicht gut. Metzger mit blutbespritzten Schürzen schlagen wie Holzhacker auf größere Fleischstücke ein, die auf den Hackklötzen liegen. Vom Filet bis zu den Innereien liegt alles offen in Kisten und Plastikbehältern herum. Ähnlich sieht es in der Fischabteilung aus. Aber: Die Qualität ist Spitze. Besonders das Fleisch schmeckt viel aromatischer als in Deutschland. Auch ein reichhaltiges Angebot an Milchprodukten und Käse findet man in dieser Halle. Uns wurde davon abgeraten, sich Milch abfüllen zu lassen. Sie sei bisweilen mit Bakterien durchsetzt, gegen die nur die Einheimischen Abwehrkörper entwickelt hätten.

Ähnlich wie bei den Frauen, für die es sich finanziell lohnt, aus dem Umland in die Hauptstadt zu fahren, um vor den Märkten etwas zu verkaufen, so zahlen sich auch weite Anreisen aus, um satte Gewinne einzufahren. Das liegt am staatlich subventionierten Verkehrswesen. Öffentliche Nahverkehrsmittel und der Fernreiseverkehr sollen für alle Bürgerinnen und Bürger stets erschwinglich sein, auch aus dem Grunde, dass sie notfalls ihre Verwandten im fernen Wladiwostok besuchen könnten, ohne ihre Ersparnisse anzugreifen.

Ein reales Beispiel: Ein georgischer Händler zahlt für ein Rückflugticket Tiflis-Moskau (Batumi-Moskau würde auch passen) etwa 20 Rubel. Er hat 20 Kilo frisch geerntete Erdbeeren im Gepäck, die er an einem Tag auf dem Markt locker für mindestens 10 Rubel pro Kilo verkaufen kann, für deutlich mehr noch, wenn nicht gerade Erdbeersaison in Moskau ist. Auf einem staatlichen Markt würde man theoretisch, denn Erdbeeren sind dort seit Ewigkeiten nicht mehr gesichtet worden, etwa ein Zehntel des Preises berappen. Von der Qualität ganz abgesehen. Dass das die sozialen Spannungen erhöht, leuchtet ein, zumal Ungleichheit und Ungerechtigkeit für alle sichtbar sind: Die Frauen, die nur wenige Meter vor dem Markt stehen, können von einer derartigen Gewinnspanne nur träumen. Noch ein aktueller Preisvergleich von Anfang 1990: Im Hotel Intourist haben wir uns kürzlich für ein Mittagsbüfett entschieden. Das kostete für vier Personen 12 Rubel. Auf dem Markt berappen wir für zwei Kilo Glockenäpfel 16 Rubel.

Neuerdings haben sich zu den Frauen vor der Markthalle einige Autofahrer gesellt, die aus dem offenen Kofferraum heimisches Obst und Gemüse verkaufen. Sie wiegen die Ware mit einfachen Küchen- oder Federwaagen ab.

Den Behörden sind die massenhaft einfallenden Händlergruppen ein Dorn im Auge, und zwar weil zu viele von ihnen sich dauerhaft illegal in Moskau aufhalten. Sie kommen ja nicht alle aus der Ferne für nur einen einzigen Tag angereist. Es wird vermutet, dass sie ein Netzwerk aufgebaut haben, sich aus den Südrepubliken beliefern lassen und die Waren hier professionell verteilen und verkaufen lassen. Genau daraus entsteht das Gerücht, hier seien Mafiosi am Werk. Der Stadtsowjet geht von insgesamt ein bis zwei Millionen Illegalen aus, die sich weitgehend Scheinadressen erkauft haben. Bei Kontrollen durch die Miliz stellt sich meist heraus, dass die Händler sich ausnahmslos bei Verwandten einquartiert haben. Ein weiteres komplexes Problem.